注文住宅の災害への対策

【災害の種類と備え】

2024/7/20 公開

近年日本では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発しており、甚大な被害が発生しています。

特に台風や集中豪雨による水害、度々発生する地震と津波の脅威、世界的な異常気象による豪雪や猛暑など、災害自体の規模が高まっている上に、旧来基準の公共防災設備、生活インフラ設備の老朽化などにより対応しきれていないのが現状です。もちろん個人単位で防災対策をすることも重要ですが、住まいでしかできない防災対策もあります。そのためには、あらかじめ防災を考えた住まい造りをしておく必要があります。

今回は住まいベースで、どこまで災害に対応できるか調べてみました。いざという時に困らないように、災害に負けない住まいについても考えておきましょう。

火災

住宅火災では、火災発生5~10分程度で室内の温度が約500度まで到達するといわれる。天井が焼け落ちるような大きな火災になると、1,000度以上になることも・・・!

火災は放火やコンロの消し忘れ、タバコの不始末、電気機器の老朽化などが原因で起こり、周囲に大量の熱や有毒ガス(シアン化水素や塩化水素、一酸化炭素など)を発生させます。火災での死因は、ほぼ「一酸化炭素中毒・窒息」、「火傷」に占められています。(令和元年版 消防白書より)しかし、これは一酸化炭素中毒や酸欠により動けなくなり、炎で焼死した場合も「火傷」による死因扱いになるため、ほとんどは「一酸化炭素中毒・窒息」によるものと考えられています。これは一酸化炭素は無色無臭で人の五感では気づくことができないので、知らずに吸引し続け、いつの間にか動けなくなってしまうのが原因です。そのため火災対策では火を出さない・延焼させないだけでなく、有毒ガスを発生させないこと、また万が一火災や有毒ガスが発生したとしても、それに少しでも早く気付けるような環境造りが重要になってきます。

① 住宅密集地域を避ける

住宅密集地域では一旦火災が発生してしまうと、周囲へ火災が拡がりやすいという特徴があります。いくら自分の住まいを耐火化して燃え移りにくくしたとしても、周囲の住まいが耐火化ぜずに燃え拡がってしまった場合、火災の被害を防ぎきることは難しくなります。さらに、狭い道路に多くの住宅が密集していることで、消防車が火災現場にたどり着くことや消火活動の展開が遅れてしまい、被害が拡大しやすくなります。

2016年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災では、1つの中華料理店で発生した火災が、147棟、約4万平方メートルにも及ぶ大規模火災に発展しました。これは、昭和初期に建造された雁木造の商店街や木造住宅の密集地域であったことに加え、当日は強い南風が吹いていたことが火災が広がってしまった原因といわれています。

また、2025年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災でも同じく、木造建物の密集地だったことに加え、強風が吹いていたことにより、約187棟、約5万平方メートルが消失しました。この火災では離島である「蔦島」にまで飛び火し、2025年12月4日に完全鎮火が発表されるまで17日もかかりました。

木がむき出しになっている住宅密集地は、火災の広がりが早く、避難場所への移動も困難になりやすいので要注意だ。

② 住まいに防火材料を使う

火事には自分の住まいが出火元になる場合と、もらい火で家事になってしまう場合があります。もらい火を防ぐためには、延焼のおそれのある部分の外壁や屋根、軒裏を防火材料にする必要があります。

ちなみに防火材料とは、国土交通省によって認められた材料のことで、建築基準法で以下のように基準が定められています。

- 燃焼しないこと

- 防火上、有害な損傷(変形・溶接・き裂など)を生じないこと

- 避難上、有害な煙またはガスを発生しないこと

さらに、防火材料は「不燃材」「準不燃材」「難燃材」の3種類に分かれています。

不燃材は上記の条件を加熱開始後20分で満たさなくなる防火材料(例:コンクリート、れんがなど)、準不燃材は加熱開始後10分で満たさなくなる防火材料(例:厚さ9mm以上のせっこうボード、厚さ15mm以上の木毛セメント板など)、難燃材は加熱開始後5分で満たさなくなる防火材料(難燃合板、厚さ7mm以上せっこうボードなど)のことをそれぞれ指します。

また、万が一自分の住まいが出火元になることを想定した場合、内装材を防火材料にしておくのが有効です。例えば、カーテンや壁、床、天井、ドア、断熱材を防火材料にすることで、住まいの内部で火災が発生した場合でも、火が広がる時間を遅延させることが可能になるので、その間に避難したり、消火活動を行うことが可能です。

日本古来の屋根瓦も実は耐火性能がかなり高い。ただし、重量があり地震には弱いため、住まいに日本瓦を取り入れる際は防災瓦や新素材の屋根瓦(ROOGA雅)なども視野に入れたい。

③ その他の対策

その他の対策としては、一刻も早く火事に気づけるように住宅用火災警報器(煙式+ガス漏れ+CO)を設置したり、素早く消火するための住宅用消火器や住宅用スプリンクラーを設けるなどがあります。しかし、ボヤ程度の火事でも起こってしまうと、清掃費用や家の修繕費、家具や家電の買い直しが発生する場合があるため、結構な額の損失となります。前述の対策は火事が起こってからのものとなるため、あくまで最終的な対策として考え、そもそもの火事を起こさないための事前の確認や行動をしっかりしておくことが重要です。

- 火をもらわないために確認すべきこと

-

・地域で放火や不審火などが頻発していないか確認(家の周囲に燃えやすいものを置かない)

・近隣に焚き火や野火をする人がいないか確認

- 火を出さないためにするべき行動

-

・火気の取り扱いに注意する(コンロやタバコ、石油ストーブや薪ストーブなど)

・火を取り扱う場合、引火しやすいものを周囲に置かない(灯油やガソリン、スプレーなど)

・電化製品の扱いに気を配る(家電の老朽化、たこ足配線、ホコリまみれのコンセントなど)

警報機は一酸化炭素も検知してくれるものを選びたい。一酸化炭素は空気よりも軽いため天井付近に設置し、もし警報機が鳴ったら、一酸化炭素を吸い込まないよう姿勢を低くして避難しよう。

火災対策なら、木材よりも鉄骨で家を建てた方がよい?

一般的に木材は火に弱そうなイメージがあります。確かに割り箸や紙、焚き火などで木が燃える様子を見たことがある方は多いはず。それに対し、鉄はフライパンなどの調理器具のイメージで一般的には燃えにくいとイメージのある方が多いはずです。しかし、鉄もスチールウールや鉄粉などのように細かくすることで、木と同様にちゃんと燃える物質だということが分かります。

では、柱や梁のように太さや厚みのある構造材となると、いかがでしょうか?

木材は外部から熱を加えられると、表面に炭化層を形成し、内部の燃えてない部分は空気と遮断されるため、ゆっくりと燃えていきます。それにより、構造材としての強度をゆっくり失っていきますが、内部まで一気に燃え尽きることはないので、いきなり崩れたりはしません。それに対し、鉄は外部から熱を加えられ、600℃程度になると強度が半減してしまいます。また、さらに熱が加えられると飴のような状態になり、ぐにゃりと曲がってしまい一気に崩れ落ちる可能性があります。

実はこのように、鉄は燃えにくいという点では木材より有利ですが、高温状態になると必ずしもそうとは限りません。近年では、防火素材の壁・天井・床を使うことで、木造の弱点をある程度カバーすることが可能なので、コストや断熱性、修復のしやすさなどを総合的に考え、住まいづくりを計画するとよいでしょう。

地震・土砂崩れ

2016年の熊本地震で倒壊してしまった建物。この地震では、震度7を計測する地震が4月14、16日に発生したほか、6強の地震が2回、6弱の地震が3回も発生している。

地震とは、地球の表面に存在する「プレート」と呼ばれる岩盤のズレによって発生します。このプレートは非常にゆっくりとした速度で常に移動しています。プレート同士は常に押し合い圧し合いしているため、その圧力はプレートにひずみとして蓄積されていき、限界に達するとプレートに亀裂が入ったり大きく動いたりするズレが発生する、というのが地震のメカニズムです。なお。「マグニチュード」とは地震で放出されたエネルギー全体の大きさを指し、「震度」とはその地域での揺れの大きさを指します。

日本は地震大国といわれており、世界各国の年平均地震頻度(1980~2000年)を見ると、中国・インドネシア・イランに続き、日本は第4位となっています。これは、日本の位置する場所がユーラシアプレート・北米プレート・フィリピン海プレート・太平洋プレートという、とても大きなプレートが4つも交錯する地点上に存在しており、これら複数のプレートによって複雑な力が常に加えられていることによるものです。

1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災は、5千人以上の人命が奪われました。当時のニュース映像では、街の至るところで火事になっている様子が映され、火災によって多くの方が亡くなったと思われている方も多いと思います。しかし、実際の死因は家屋の倒壊による窒息・圧死が圧倒的に多く、その数はなんと4,224人(77.0%)となっています。そのため2,000年には阪神・淡路大震災を教訓に建築基準法が改正され、木造住宅の地盤調査の義務化、接合部の金物の指定や耐力壁の配置バランスが規定され、木造住宅の耐震性の向上が図られました。

① 頑強な地盤探し

地震の揺れは震源地に近いほど大きくなり、地盤が軟弱になるほど大きくなることが分かっています。軟弱な地盤とは、やわらかい粘土やゆるい砂からなり、土の強度が弱い土地のことを指します。特に過去に池や沼、湖だった場所、山裾や谷、河川沿い、海岸沿いの低平地を埋め立てて造成された土地は、地中に水分をたくさん含んでいるため、地盤としては軟弱になる傾向にあります。砂と水が多い軟弱地盤が地震で揺れると、液状化現象が起こる可能性があるため、地盤沈下のリスクが高まります。

どんなに地震に強い住まいを造ったとしても、地盤が弱いと傾いて倒壊するリスクが出てくるので、まずはしっかりとした地盤を選ぶ必要があります。また、自分の土地の地盤が頑強でも、周辺地域の地形や地質によっては地震で地盤が不安定になり、土砂崩れなどが発生し巻き込まれる可能性があるので、周辺地域の地形や地質についてもできるだけ調査しておきましょう。

2011年の東日本大震災で液状化し、浮き上がってしまったマンホール。この地震では地震の揺れには耐えても、 液状化現象により大きく傾く住宅が多発してしまった。

② 構造計算(許容応力度計算)を行い、耐震等級3の設計ができる建築会社を選ぶ

構造計算とは、建築構造物・土木構造物などが、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、構造物がどのように変形し、構造物にどのような応力が発生するのかを計算することを指します。鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの大型の建物は、法律で構造計算を行うことが義務化されていますが、面積規模で500㎡以下、木造の2階建て以下の建物(建築基準法の四号建築物)については、法律で構造計算を行うことが義務化されていません。そのため、日本で建っているおよそ80%にあたる木造の平屋及び2階建ての住宅は、構造計算がされていないといわれています。実際、2016年4月14日と16日に震度7を2回記録した熊本地震では、構造計算がされていない新耐震基準の木造住宅や耐震等級2の木造住宅でも倒壊が見られました。そのような情勢を踏まえ、現在では「耐震等級3で設計すべき」という考え方が広まっています。

注意したい点として、耐震等級2以上の設計を行うには、品確法による性能表示計算、もしくは許容応力度計算のどちらかで計算を行う必要があります。しかし、性能表示計算より許容応力度による構造計算の方がより細部にまで計算が行われるため、許容応力度計算をしてくれる建築会社を選びたいところです。建築会社へ確認する場合は、構造計算という言葉を許容応力度計算と品確法による性能表示計算とで混同している会社もありうるので、「許容応力度計算をされていますか?」と確認した方がよいでしょう。

また、勘違いしやすい言葉として「耐震等級3相当」という言葉があります。「耐震等級3相当」とは住宅性能評価機関への申請はしていないが、耐震等級3と同等の耐震性を持つことを指します。「耐震等級3」と公式に認定されるためには、耐震等級3と同等の耐震性を持たせた上で、住宅性能評価機関の審査と認定を受け、住宅性能評価書を発行する必要があります。費用はかかりますが、耐震等級3を取得することで、地震保険の耐震等級割引で年間の保険料が50%割引されたり、フラット35のAタイプが使えることで金利が0.25%安くなるなど、結果的にお得になる場合もあります。工事費用が上がること、地震に耐えるため設計上の制約が増えることに納得できる場合、耐震等級3を検討してみるとよいでしょう。

なお、住宅性能評価書は「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。「設計住宅性能評価書」は設計時の図面から評価結果をまとめたもので、「建設住宅性能評価書」は施工中・竣工時に数回に渡る現場検査と検査結果からまとめたものになります。そのため「建設住宅性能評価書」は、建築後に発行できません。「耐震等級3」の住宅を建設したい場合は、構造計算書の提出や建築確認申請前の住宅プランを相談する段階で、ハウスメーカーや工務店、建設会社に「耐震等級3」の住宅を希望している旨を、忘れずに伝えておきましょう。さらに住宅ローンや地震保険の優遇を受けたい場合は、住宅性能評価書が欲しい旨も念のために伝えておくことが重要です。

③ その他の対策

【ベタ基礎】

ベタ基礎は阪神大震災以降、急速に広まった基礎の工法の一つです。立ち上がっている部分と床一面を、鉄筋を入れたコンクリートで一体化して、大きな面で家の重みを支えます。建物の荷重を面で支えるため力が分散されやすく、布基礎よりも耐震性を高めやすいことが特徴です。

また、ベタ基礎は湿気が溜まりにくい構造となっており、床下一面をコンクリートで覆うので、布基礎に比べてシロアリに強い構造となっています。国土交通省の研究機関などの調査によると、阪神大震災で倒壊した住宅の大半がシロアリ被害や木腐朽被害を受けていたという指摘もあがっています。

【ホールダウン金物】

1995年の阪神大震災では地震により柱の浮き上がりが生じ、土台のほぞ穴から抜けてしまい、2階の荷重を支えきれずに1階部分が倒壊してしまうという事例が数多く発生しました。それにより、2000年に強化された耐震基準で、柱を土台を通して基礎と緊結するホールダウン金物の使用が義務付けされました。

ただし、2016年に起こった熊本地震では、ホールダウン金物の接合部の仕様が不十分で倒壊した木造住宅が見受けられたため、正しい耐力を算出した上で施工することが重要です。

【耐力壁の配置と量】

耐力壁とは垂直方向からの力(建物自体の重さ)や水平方向からの力(地震や台風などの)に、抵抗して建物を支える壁のことを指します。具体的には、軸組工法(在来工法)の場合、筋交いを使った耐力壁が挙げられます。ただし、耐力壁は量を十分に確保したとしても、建物の重心(重さの中心点)や剛心(強さの中心点)の位置を考慮しながら、バランス良く配置しなければ、地震時に変形やねじれが発生し、建物の倒壊をまねく恐れがあります。

上記のような理由から、住まいは立方体のようなシンプルな形状に近くなるほど、耐久壁や柱が設置できるため耐震性を確保しやすくなります。逆に住まいが複雑な形状になるほど、耐震性能を確保するために柱や耐力壁を設置する必要が出てくるため、間取りなどに制約が生じやすくなります。

【建物の重量】

地震によって建物に働く力は「地震力」と呼ばれます。この地震力は下記のような、公式で算出することが可能です。

『P 地震力』=k(水平震度)× W(建物重量)

地震力は、建物重量により比例するのが分かります。そのため家全体の重量が軽いと、家に与える影響も少なくなります。特に屋根は家の高い位置にある重量物なので、重い屋根のままだと重心の位置が高くなり、地震の揺れを増幅させてしまう原因になってしまいます。しかし、現在では頑丈さと軽さを両立させた素材が開発されており、化粧スレート(コロニアルクァッドなど)や金属系(ガルバリウム鋼板など)などの屋根材を使うことで、そのリスクを抑えることが可能です。

大雨・洪水・高潮・津波

毎年必ずどこかで発生する豪雨災害。大事な住まいが泥まみれにならないように、できうる限り対策しておきたい。

水害は、大雨や台風などの多量の降雨による洪水・土石流、高潮や津波などが挙げられます。また、近年では以前の日本では考えられないような規模の水害が毎年発生しており、地球規模の気候変動などの気象的な要因のもの、周囲の土地よりも低い位置に家などがあることで起きる地形的な要因のもの、水門を閉門が遅れや宅地開発・防災設備の老朽化などの人的な要因なものなど、様々な原因で発生しています。

そんな中2021年7月3日には熱海市伊豆山土石流災害が起こりました。これは東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨が続き、静岡県熱海市の伊豆山地区で大規模な土石流が発生したものです。元々周囲は急傾斜地の崩壊などのリスクが高いエリアだったこと、非常に強い雨が降り続いたこと、さらには土石流の発生地点付近に人為的に作られた盛り土があったことで、被害が甚大化したと考えられています。

このように一度水害が起こり床上浸水ともなると、建物の柱や床、壁だけでなく家具や家電、キッチン、浴室、トイレ等の設備もダメになってしまうので、多額の費用がかかることが想定されます。また、その地域に被害が集中し職人が不足することで、復旧までに時間かかってしまい、生活に支障が出ることも想像できるため、事前に対策しておくことが重要です。

① 海抜(標高)がある土地を選ぶ

水は基本上から下へ流れるため、ある程度の海抜(標高)がある土地を選ぶことが水害対策になります。だたし、海抜が高い土地でも周囲よりも土地が低い場合、水が流れ込んで洪水や土石流の通り道になってしまう恐れがあるため、周囲の海抜にも留意しておくことが重要です。また、日本では国や各自治体が浸水予想区域図や洪水ハザードマップを作成しているので、それで確認するのも一つの手です。被災する危険がある地域や避難場所などが示されているので、事前に水害リスクや避難経路を調べることが可能です。

海抜の標識を貼っている電柱やWebサイト、アプリから海抜が分かるので、上手に活用していきたい。

② 周囲より土地が低い場合の対策

【嵩上げ】

嵩上げは、盛土などで、敷地全体を高くする方法で、川沿いや海沿いの低地では古くから用いられてきました。しかし、盛り土をはじめとした土工事は、予想よりも高額になる場合が多いです。なぜなら、盛土工事は単に土を盛ればいいというわけではありません。地盤調査・整地作業・擁壁設置・盛土搬入・盛土敷き均し・締固めなどの工程が必要となり、盛土材料の費用だけでなく、かなりの施工費用もかかってくるからです。また、盛土にし土地を高くすることで、道路から家へのアプローチとして階段やスロープが必要になってくるため、そのための工事費用が発生することにも注意しなければなりません。このように費用というデメリットはあるものの、水害に有効な工法のひとつとなっています。

【高基礎・高床】

高床は、1階床用の基礎を高くする方法や、1階をピロティ状にして2階以上を居住スペースにする方法などが挙げられます。ピロティとはフランス語で「杭」を表す言葉で、建築用語では2階以上の建物において、地上部分が柱(構造体)を残して外部空間とした建築形式(またはその構造体)のことを指します。両者とも地面からかなり離れるため、地面からの湿気対策としても有効です。

また、ピロティ構造においては、地震や風などで水平方向に荷重がかかった場合は、ピロティの柱が崩壊し、1階が崩壊する可能性があるという弱点がある一方で、津波や洪水などの場合、面ではなく線で水を受け流すため、水害には比較的強いという特徴があります。

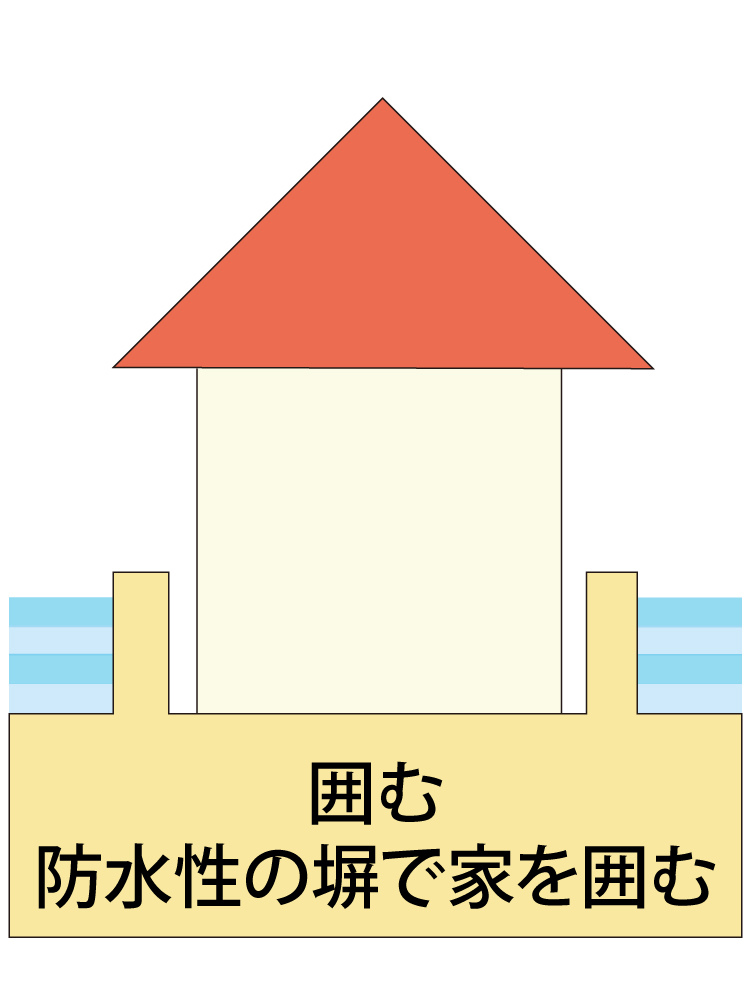

【防水壁】

防水壁とは、建築物の外周や敷地などを囲むように壁を設置することで浸水を防ぐ方法で、地下鉄やマンションの入り口などに見られます。通常時に開いている開口部は、止水板などで水をせき止めることで対処します。

出典:国土交通省[浸水の予防・人命を守る家づくり]より抜粋)

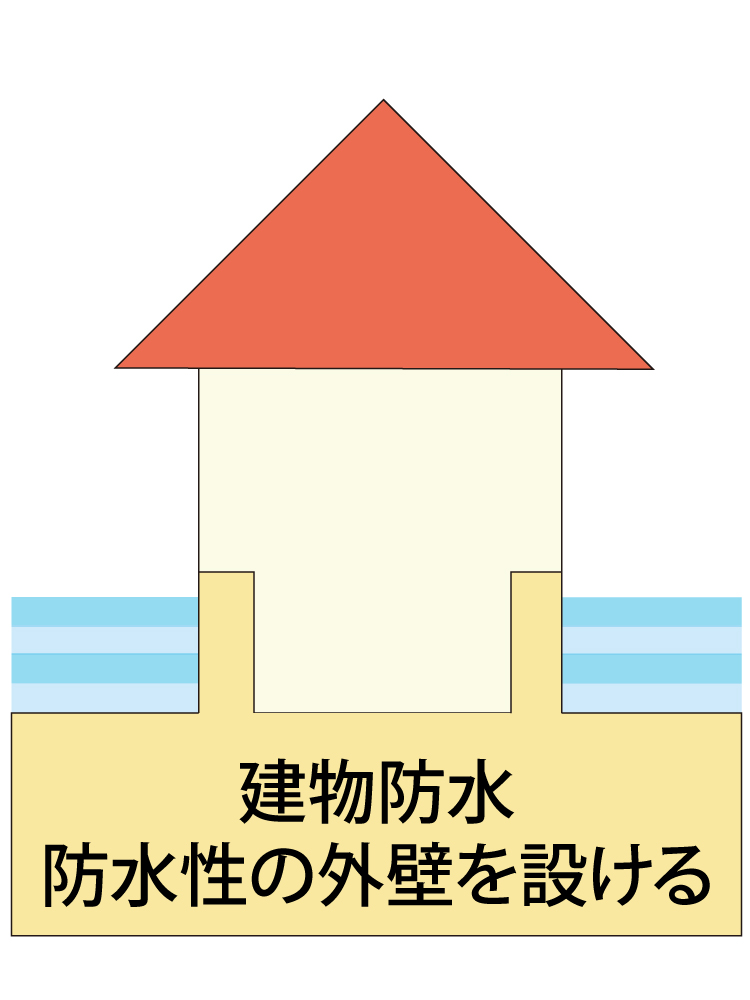

【建物防水】

建物防水とは、建物の外壁自体を防水性の外壁にすることで建物を防水する方法です。

出典:国土交通省[浸水の予防・人命を守る家づくり]より抜粋

台風・竜巻・強風

台風は7月から10月にかけて日本に接近・上陸し、人々の生活や生命が脅かされるような自然災害を発生させます。

台風とは、赤道より北側の南の海上で生まれる、最大風速が17m/sまで発達した熱帯低気圧のことで、非常に強い風と雨をを伴います。一方、似たような災害に竜巻がありますが、こちらは積乱雲の下で地上から雲へ細長く伸びた渦巻状の上昇気流のことで、猛烈な風を伴うのが特徴です。一見竜巻の方が台風に比べ規模が小さく、大したことがないように見えますが、実はかなりの風の強さを誇ります。風速で比較すると、台風の一番強い階級である「猛烈な」台風で54m/s以上、竜巻の被害からの最大風速の推定は日本で約100m/s、アメリカでは156m/sとなっていることからも、竜巻の風の強さが分かります。両者とも夏から秋にかけて発生し、強風により甚大な被害をもたらします。

特に怖いのは、風そのものではなく強風で飛ばされた物が当たるケースです。飛ばされやすい形状のものは、10m/s位から飛ばされる危険性が増すといわれています。飛来物が直撃し窓ガラスが破壊されると、鋭利なガラス片が散らばります。さらに開口部から風が吹き込むことで、部屋の中にある家具や家電を倒したり、家財を雨に濡らしたりします。最悪の場合、家の中に強風が流れ込むことで、風圧や気圧で屋根を上に押し上げる力が強く働くと、屋根が飛ばされてしまうこともあります。このように甚大な被害へ発展する可能性があるため、風害にも十分な対策が必要です。

風の強さによる影響(気象庁[風の強さと吹き方]より)

| 平均風速 | 風の強さ(予報用語) | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 | 構造物 | おおよその瞬間風速 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10~15m/s | やや強い風 | 風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。 | 樹木全体が揺れ始める。電線が揺れ始める。 | 樋(とい)が揺れ始める。 | ~20m/s |

| 15~20m/s | 強い風 | 風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。高所での作業は極めて危険。 | 電線が鳴り始める。看板やトタン板が外れ始める。 | 屋根瓦・葺材がはがれるものがある。雨戸やシャッターが揺れる。 | ~30m/s |

| 20~30m/s | 非常に強い風 | 何かにつかまっていないと立っていられない。飛来物によって負傷するおそれがある。 | 細い木の幹が折れ、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。 | 屋根瓦・葺材が飛散するものがある。固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する。ビニールハウスのフィルム(被覆材)が広範囲に破れる。 | ~40m/s |

| 30~35m/s | 猛烈な風 | 屋外での行動は極めて危険。 | 固定の不十分な金属屋根の素材がめくれる。養生の不十分な仮説小屋が崩落する。 | ~50m/s | |

| 35~40m/s | 多くの樹木が倒れる。電柱や街灯で倒れるものがある。ブロック塀で倒壊するものがある。 | 建物の外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出するものがある。 | ~60m/s | ||

| 40m/s~ | 住家で倒壊するものがある。鉄骨構造物で変形するものがある。 | ~70m/s |

① 風害を受けやすい土地を避ける

台風は8~9月にかけて日本に最も接近・上陸し、特に障害物のない海沿いの土地は、内陸部よりも強い風速が確認される場合が多いです。また、台風の中心では気圧が周辺より低くなっているため、気圧の高い周辺の空気が海水を押し下げ、中心付近の空気が海水を吸い上げるように作用し、海面が上昇します。そのため、海沿いの地域はさらに台風による高波や高潮などの水害が発生しやすくなっているので、台風の被害を少しでも避けるなら、海沿いの地域は避けた方がよいでしょう。

台風時は堤防や用水路などの水辺は普段より水位が高くなり、普段より危険な状態になっていることが多い。なるべく近づかないようにしよう。

② 住まいの風害対策

【雨戸・面格子】

雨戸とは建物の開口部に設置する建具のことで、引き戸やシャッターなどのタイプがあります。面格子とはマンションの通路に面した窓に設置されている柵を指します。両者とも台風対策として有効です。近年では窓ガラスの強度も高くなり、雨戸や面格子をつけないことも多いです。しかし、窓ガラスだけでは重量のある飛来物が飛んでくれば割れてしまう可能性があるため、雨戸・面格子を設置しておく方が安心です。

では、雨戸と面格子はどちらを選べばよいのか?というと、一概には言えませんが、雨戸は台風対策以外の性能として、防犯・防火・遮光・目隠しといった機能があることにも注目しておきましょう。また面格子は、台風対策以外の性能として、防犯機能がメインとなりますが、隙間があることによる通風性・子供の転落防止柵としての用途があるため、場所により使い分けるとよいでしょう。

【強度の高い窓】

台風で被害を受けやすい箇所として窓が挙げられます。窓はガラスが主な素材として使われており、屋根や外壁に比べると、強度が劣る部分だからです。ガラスの中でも、強度の高い窓ガラスとしては「防災安全合わせガラス」などが挙げられます。(※板硝子協会の会員でガラス業界でかなりのシェアを誇っている、「AGC(旭硝子)」「日本板硝子」「セントラル硝子」が製造する合わせガラスの共通呼称です。)「防災安全合わせガラス」とは、2枚の板ガラスの間に合成樹脂の中間膜をはさみ、熱と圧力で圧着した合わせガラスで、その中間膜が60mil以上のものを指します。耐貫通性に優れており、万一破損しても破片が飛び散りにくいといった特徴がありますので、台風や地震などの災害はもちろんのこと、人の衝突事故や防犯対策としても有効です。

ただし、「防災安全合わせガラス」は断熱性が特に優れているわけではないので、断熱性を求める場合は2枚以上のガラスの間に特殊な金属膜をコーティングした「エコガラス」の方がよいでしょう。(※「AGC(旭硝子)」「日本板硝子」「セントラル硝子」が製造するLow-E複層ガラスの共通呼称です。)さらに防犯・防犯性と断熱性を両立させたい場合は、室外側のガラスを「防災安全合わせガラス」、室内側を「エコガラス」で組み合わせた、「合わせLow-E複層ガラス」などがおすすめです。

古来より台風と共に暮らしてきた沖縄県の住まい

日本の台風のメッカといえば沖縄県です。毎年台風がいくつも通過する沖縄県では、昔から台風に強い家造りがなされてきました。家の周囲は珊瑚や石灰岩を積み上げ石垣や、フクギなどの樹を植えて、直接家に風が吹き込まないようにしています。また、石垣を越えてきた風を傾斜の緩やかな屋根で受け流せるように、住宅は背の低い平屋造りとなっています。しかも、屋根は飛ばされないように漆喰でしっかり塗り固められています。

近年では鉄筋コンクリートで造られた住まいも見られるようになりました。しかし、現在でも古民家が残っており、台風に負けないように工夫してきた、先人たちの知恵を垣間見ることができます。

大雪・吹雪

降雪地では雪の重みでワイパーが破損したり、凍結してフロントガラスに固着してしまう恐れを防ぐため、ワイパーを立てて駐車する必要がある。

雪害は、大雪などで大量に雪が降ったり積もったりすることで起こり、除雪中の転落事故などの豪雪地帯特有の災害のほか、路面凍結などによる交通事故や歩行中の転倒なども挙げられます。また、風雪(強風を伴い雪が降ること)と地吹雪(積もった雪が風に吹き上げられること)が重なり吹雪となると、雪によって視界が奪われてしまうホワイトアウトと呼ばれる現象が起こることがあります。2013年3月2日には、北海道東部で激しい暴風雪が発生し、8人の尊い命が失われました。原因は雪が窓やマフラーを塞いで、排ガスが車内に充満することで起きた一酸化中毒や、動けなくなった車から避難する途中の凍死でした。痛ましいことに、この中には寒さから娘を守るように覆いかぶさったまま力尽き、亡くなってしまった父親もいたそうです。

このように雪は雪国の人たちにとって、自らの命をおびやかす存在です。そのため、雪国の人々は古来から雪に対して様々な対策を住まいに施すことで、厳しい冬を乗り越えてきました。

① 雪が降りにくい土地を選ぶ

実は日本では、国土の半分以上が豪雪地帯に指定されています。主に北海道や東北地方、北陸地方、中部地方の日本海側、もしくは標高の高い場所で、これらの場所は国土全体の51%を占めており、全人口の15%が暮らしているといわれています。なぜ、このように日本海側で雪が多いのか?それは冬になると大陸から日本に向かって乾いた風(季節風)が流れ、暖流である対馬海流が流れ込んだ日本海の水蒸気を含むことで雲となり、日本海側の山間部や内陸部で雪を降らせるからです。そのため、逆に太平洋側や海沿いの地域は雪が降りづらくなっています。

しかし、まれに南岸低気圧(日本列島の南を発達しながら、東から北東に進んでいく低気圧)が発生し、寒気が首都圏を覆っていると、太平洋側の湿った空気が流れ込んで、関東圏でもまとまった雪が降ることがあります。その場合、雪国に比べ少ない雪となることがほとんどですが、雪に慣れてないことや、対策が不十分なため、様々な影響が出る場合が多いです。

人口10万人以上の都市の年間降雪量ランキング(アメリカのメディア企業『AccuWeather』調べ)

| 順位 | 都市(国) | 年間平均降雪量 |

|---|---|---|

| 1位 | 青森市(日本) | 約7.92m |

| 2位 | 札幌市(日本) | 約4.85m |

| 3位 | 富山市(日本) | 約3.63m |

| 4位 | セイント・ジョーンズ(カナダ) | 約3.32m |

| 5位 | シラキュース(アメリカ) ケベック・シティ(カナダ) |

約3.14m |

② 雪に負けない家造り

【雪の重みに耐えられる構造】

雪国では冬に大量の雪が屋根に降り積もります。屋根に積もった雪は新雪の場合で1㎥で150kg、根雪(春先まで溶けずに残った雪)となって固まった場合は1㎥で500kg以上にもなるといわれています。これはもし、100㎡の屋根に雪が1m積もったとすると、家全体で15~50tの荷重がかかる計算です。そのため、雪国の住まいは柱や梁を太くしたり、耐力壁の量を増やすことで、ある程度の積雪でも耐えられるように設計されています。

【屋根の形状】

雪国の冬では、雪の重みで住まいが潰れてしまわないように、定期的に「雪かき」を必要です。しかし、「雪かき」は人力での雪を下ろすため重労働で、屋根という不安定な足場で作業するため、事故も多い危険な作業でした。そこで生まれたのが「落雪式」の屋根という屋根で、屋根の勾配を急にし、表面を雪が滑りやすい素材にすることで、自然に雪を落下させる仕組みとなっています。しかし、この仕組みは落雪が事故に繋がりかねないこと、隣地へ雪を落としかねないこと、落雪時に大きな音が出てしまうなどの欠点がありました。

そこで生まれたのが「融雪式」の屋根という屋根で、屋根材の下もしくは上に銅管を設置し、ボイラーなどで温めた不凍液を銅管の中で循環させることで、屋根の雪を融かしていくという仕組みになっています。しかし、近年の原油価格高騰により、冬の光熱費が高くついてしまうという問題がありました。

そこでさらに「耐雪式(無落雪)」の屋根が登場しました。比較的雪の少ない地域で採用され、雪を自然落下させず、ある程度の積雪でも耐えられるよう、屋根だけでなく家全体を丈夫な構造にしています。また、雪を屋根に留めるため、屋根はM字型や平たい形状にしたり、雪止めが取り付けられています。このように、現在の雪国の住まいの屋根は、「落雪式」「融雪式」「耐雪式」の考えをベースに造られます。

【3階建て、もしくは高床式の住まい】

3階建て、もしくは高床式の住まいは豪雪地帯でよく見られます。また、1階部分を鉄筋コンクリート造りにし、2階に玄関を設け階段で家へ出入りできるようにしているような住宅もあります。雪が積もると、暗くて外へ出入りしずらくなる(デッドスペースになりやすい)1階部分を駐車スペースや物置として使い、2階以上の部分をリビングや個室などの生活空間に充てられます。

また、他にも便利な面があり、ある程度の高さまでは雪を貯められる余裕ができるので雪かきの回数を減らせること、地面からの冷気や湿気を1階部分で抑えられることや、屋根から落雪があっても1階の頑丈な外壁で受け止められること等が挙げられます。ただし、雪かきが全く必要なくなるというわけではなく、車を出し入れする場合は、その都度駐車スペース前を雪かきする必要があります。

雪国の寒さ対策

雪国では寒さ対策も住まいに厳重に施されています。特に北海道では道南の一部を除いて、真冬の最低気温がマイナス20度になることがあるため、室内の熱が外に逃げないように、関東の住まいより高気密・高断熱の住宅となっています。例えば、壁の構造用パネルの内側と外側に断熱材を設置したり、熱の出入り口となる窓のサッシ部分には断熱性の高い「樹脂サッシ」や「アルミ樹脂複合サッシ」、ガラス部分にはペアガラス、もしくはトリプルガラスが採用されます。他にも、玄関は家の中でも冷え込みやすい部分なので、玄関が凍ってドアが開かないことが発生しないよう玄関フードが設置されています。

また、エアコンでは暖房が間に合わないので、セントラルヒーティングというボイラーで温水、温風、蒸気などを循環パイプを各部屋へと巡らせて、建物全体を温める暖房システムが使われるなど、暖房性能にも優れた住宅となっています。このように北海道の住宅は気密性・断熱性と暖房性能を高めた住まいとなっているので、北海道に住んでいた人が関東に住むと「北海道の冬より関東の冬の方が寒い!」と感じることもあるようです。

落雷

夏などは突然雷が発生する場合が多い。そのような時は雷が止むまで、鉄筋コンクリート造りの大きな建物の中に避難するのが望ましい。

落雷とは、その名の通り雷が地上に落ちることで、人命を奪ったり、電子機器の破壊、火災の発生を引き起こします。雷とは厚い雲の中の大粒の霰(あられ)や雹(ひょう)がぶつかり、マイナスの静電気とプラスの静電気が発生することで起こる自然現象で、日本各地どこにでも発生する可能性があります。特に局地的な雨雲が発生しやすい7~9月は、全国的に落雷が起こるピークとなっています。

① 雷が発生しにくい地域を選ぶ

雷は日本でも発生しにくい地域と発生しやすい地域があります。気象庁の発表したデータによると、雷が発生しにくい地域としては、北海道・宮城県・和歌山県となっています。逆に、石川県・福井県・新潟県など日本海側の地域が雷が発生しやすい地域となっています。

これは、冬の日本海では南から温かい対馬海流が流れこむことで雲が発生し、北西からの冷たい季節風でその雲が日本海側へ次々と運ばれてくることにより、冬季雷(とうきらい)という現象が起こるからです。冬季雷は世界的にも珍しく、日本の日本海沿岸とノルウェー西岸でのみ発生する雷です。通常、雷は雲から地上へ放電が起こりますが、冬季雷の場合は地上から雲へと放電が起こります。

都道府県別の年間雷日数ランキング(気象庁より)

| 順位 | 都道府県(観測地点) | 年平均の雷日数(日) |

|---|---|---|

| 1位 | 石川県(金沢) | 42.4 |

| 2位 | 福井県(福井) | 35.0 |

| 3位 | 新潟県(新潟) | 34.8 |

| 4位 | 富山県(富山) | 32.2 |

| 5位 | 秋田県(秋田) | 31.4 |

| 6位 | 熊本県(熊本) | 26.6 |

| 7位 | 鳥取県(鳥取) | 26.4 |

| 8位 | 島根県(松江) | 25.4 |

| 9位 | 鹿児島県(鹿児島) | 25.1 |

| 10位 | 栃木県(宇都宮) | 24.8 |

| 11位 | 福岡県(福岡) | 24.7 |

| 12位 | 宮崎県(宮崎) | 24.1 |

| 13位 | 佐賀県(佐賀) | 22.6 |

| 14位 | 奈良県(奈良) | 22.2 |

| 15位 | 沖縄県(那覇) | 21.6 |

| 16位 | 長崎県(長崎) | 21.1 |

| 17位 | 群馬県(前橋) | 20.4 |

| 18位 | 京都府(京都) | 20.3 |

| 19位 | 大分県(大分) | 20.0 |

| 20位 | 岐阜県(岐阜) | 19.9 |

| 21位 | 埼玉県(熊谷) | 19.7 |

| 22位 | 山口県(下関) | 18.7 |

| 23位 | 長野県(長野) | 18.6 |

| 24位 | 滋賀県(彦根) | 18.1 |

| 25位 | 静岡県(静岡) | 17.0 |

| 26位 | 茨城県(水戸) | 16.7 |

| 27位 | 愛知県(名古屋) | 16.6 |

| 28位 | 大阪府(大阪) | 16.2 |

| 29位 | 青森県(青森) | 15.5 |

| 30位 | 山梨県(甲府) | 15.4 |

| 31位 | 高知県(高知) | 15.2 |

| 32位 | 広島県(広島) | 14.9 |

| 33位 | 山形県(山形) | 14.7 |

| 34位 | 徳島県(徳島) | 14.6 |

| 35位 | 千葉県(銚子) | 13.8 |

| 36位 | 岩手県(盛岡) | 13.7 |

| 37位 | 三重県(津) | 13.6 |

| 38位 | 兵庫県(神戸) | 13.5 |

| 39位 | 福島県(福島) | 13.3 |

| 40位 | 愛媛県(松山) | 13.2 |

| 41位 | 東京都(東京) | 12.9 |

| 42位 | 神奈川県(横浜) | 12.6 |

| 43位 | 香川県(高松) | 12.3 |

| 44位 | 岡山県(岡山) | 11.9 |

| 45位 | 和歌山県(和歌山) | 11.8 |

| 46位 | 宮城県(仙台) | 9.3 |

| 47位 | 北海道(札幌) | 8.8 |

② 落雷に対する設備

【避雷針を設置する】

避雷針とは、棒状の導体を保護対象とする建築物などの先端部分に設置し、落雷時は導線を伝って地面へと電流を逃がすことで、建物などへの被害を防ぐためのものを指します。建築基準法では、高さ20メートル以上の建物には避雷針を取り付けなければいけない決まりになっていますが、この高さは5階建てのマンションの高さに相当するものなので、通常、一般住宅で避雷針を取り付けることはありません。しかし、周囲に高い建物がない場合や、または住宅が丘陵地などの高台に建てられている場合では、落雷のリスクが高くなるため、設置の検討をしてもよいでしょう。また、現在では落雷を抑制する原理を用いたPDCE避雷針というものも流通しており、落雷のリスク自体を少しでも抑えたい場合は、こちらを検討してみるのもよいでしょう。

【雷サージ対策】

雷サージとは落雷によって発生し、電線や通信線、もしくは電子機器に一時的に発生する短時間の異常な過電圧や過電流のことを指します。住まいのアンテナや通信線・避雷針など、建物に接続された電線に直接落雷して発生する「直撃雷サージ」、周囲の樹木や建物に落雷することで電磁界が変化し、電磁誘導により通信線やコンセントを伝って侵入する「誘導雷サージ」、落雷により他の建物の接地電位が上昇し、避雷針などから大地に流れた電流が、アースから電線を伝って侵入する「逆流雷サージ」があります。

「自分の住まいには避雷針があるから大丈夫!」と思う方もいるかもしれませんが、避雷針は雷による建築物の破損などを防ぐことが目的なので、避雷針では雷サージは防げません。雷サージを防ぐためには、電気の玄関口となっている分電盤に「避雷器」をつけます。避雷器は異常電圧を感知すると、雷サージをアースへバイパスさせ、電子機器を守る仕組みとなっています。ただし、直接巨大なエネルギーが侵入する直撃雷サージは防ぎきれないこと、部品の老朽化により使用開始から15年で新品と交換した方がよいことを、予め留意しておく必要があります。

出典:音羽電機工業 ホームアレスタ HA-13

噴火・降灰

桜島は鹿児島のシンボルとなっており、観光地として有名。しかし、今なお活発な火山活動を続けており、大規模な爆発に伴う空振は、住宅の窓ガラスを壊したこともあるほどだ。

日本は世界有数の火山大国で、世界に占める日本の面積は0.28%しかないにも関わらず、世界の活火山の7%も集中しています。例えば、日本を代表的な火山として、富士山・桜島火山・有珠山・浅間山・雲仙岳山・阿蘇山などがあります。火山は一度噴火してしまうと、噴石、火砕流、融雪型火山泥流、溶岩流、火山灰、火山ガス等が発生し、周囲に甚大な被害が出ます。2014年9月27日の御嶽山噴火では、火口付近に居合わせた登山者らを中心に死者58名、行方不明者5名が出る火山災害が発生しており、主な死因は噴石が直撃したことによる「損傷死」でした。また、1990年11月17日の平成の大噴火(雲仙普賢岳噴火)では、翌年6月3日に大規模火砕流が発生しました。火砕流とは、400~700度ほどの高温の火山灰・軽石・火山岩塊などが一団となって、時速100キロメートルほどの高速度で流れ下る現象のことで、マスコミ関係者・タクシー運転手・消防団員を含め43名もの死者が出ています。

なお、以前は現在休んでいる火山のことを「休火山」、歴史時代の噴火記録がない火山のことを「死火山」と呼び、富士山も「休火山」と分類していました。しかし、数千年にわたって活動を休止した後に活動を再開した事例もあることから、2003年に概ね過去1万年以内に噴火した火山、及び現在活発な噴気活動のある火山を「活火山」として定義し直しています。そのため、最後の噴火が1707年の宝永大噴火となっている富士山は、現在「活火山」として分類されています。

火山噴火予知連絡会により定義、選定された活火山110山(2016年6月14日時点)

| ランク | 説明 | 活火山(都道府県) |

|---|---|---|

| A | 過去100年間で結構噴火してる13火山 | 十勝岳(北海道)・樽前山(北海道)・有珠山(北海道)・北海道駒ヶ岳(北海道)・浅間山(群馬県・長野県)・伊豆大島(東京都)・三宅島(東京都)・伊豆鳥島(東京都)・阿蘇山(熊本県)・雲仙岳(長崎県)・桜島(鹿児島県)・薩摩硫黄島(鹿児島県)・諏訪之瀬島(鹿児島県) |

| B | 過去100年間でたまに噴火してる36火山 | 知床硫黄山(北海道)・羅臼岳(北海道)・摩周(北海道)・雌阿寒岳(北海道)・恵山(北海道)・渡島大島(北海道)・岩木山(青森県)・十和田(青森県・秋田県)・秋田焼山(秋田県)・岩手山(岩手県)・秋田駒ヶ岳(岩手県・秋田県)・鳥海山(秋田県・山形県)・栗駒山(岩手県・宮城県・秋田県)・蔵王山(宮城県・山形県)・吾妻山(山形県・福島県)・安達太良山(福島県)・磐梯山(福島県)・那須岳(福島県・栃木県)・榛名山(群馬県)・草津白根山(群馬県・長野県)・新潟焼山(新潟県)・焼岳(長野県・岐阜県)・御嶽山(長野県・岐阜県)・富士山(山梨県・静岡県)・箱根山(神奈川県・静岡県)・伊豆東部火山群(静岡県)・新島(東京都)・神津島(東京都)・西之島(東京都)・硫黄島(東京都)・鶴見岳・伽藍岳(大分県)・九重山(大分県)・霧島山(宮崎県・鹿児島県)・霧島山(宮崎県・鹿児島県)・口永良部島(鹿児島県)・中之島(鹿児島県)・硫黄鳥島(沖縄県) |

| C | 過去100年間で噴火していない38火山 | アトサヌプリ(北海道)・丸山(北海道)・大雪山(北海道)・利尻山(北海道)・恵庭岳(北海道)・倶多楽(北海道)・羊蹄山(北海道)・ニセコ(北海道)・恐山(青森県)・八甲田山(青森県)・八幡平(岩手県・秋田県)・鳴子(宮城県)・肘折(山形県)・沼沢(福島県)・燧ヶ岳(福島県)・高原山(栃木県)・日光白根山(栃木県・群馬県)・赤城山(群馬県)・横岳(長野県)・妙高山(新潟県)・弥陀ヶ原(富山県)・アカンダナ山(長野県・岐阜県)・乗鞍岳(長野県・岐阜県)・白山(石川県・岐阜県)・利島(東京都)・御蔵島(東京都)・八丈島(東京都)・青ヶ島(東京都)・三瓶山(島根県)・阿武火山群(山口県)・由布岳(大分県)・福江火山群(長崎県)・米丸・住吉池(鹿児島県)・池田・山川(鹿児島県)・開聞岳(鹿児島県)・口之島(鹿児島県) |

| 対象外 | データ不足の海底火山や北方領土である23火山 | ベヨネース列岩・須美寿島・孀婦岩・海形海山・海徳海山・噴火浅根・北福徳堆・福徳岡ノ場・南日吉海山・日光海山・若尊・西表島北北東海底火山・茂世路岳・散布山・指臼岳・小田萌山・択捉焼山・択捉阿登佐岳・ベルタルベ山・ルルイ岳・爺爺岳・羅臼山・泊山 |

① 火山活動のない土地を選ぶ

現状、噴石や火砕流というような火山活動を防げるような住宅は存在しません。そのため、一番の対策としては火山活動のあるところから離れた土地を選ぶのが一番の対策となります。

日本の中で活火山のない都道府県は、埼玉県・茨城県・千葉県・愛知県・三重県・滋賀県・福井県・京都府・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県・広島県・鳥取県・岡山県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県・福岡県・佐賀県の21都道府県になります。特に約170万年前から現在までに活動をした火山がない都道府県は、埼玉県・茨城県・千葉県・愛知県・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県・大阪府・ 広島県・岡山県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県で、中国・近畿・四国地方は火山が少ない地域となっています。なお、神奈川県には気象庁が指定する「活火山」の一つとして、神奈川県と静岡県にまたがる「箱根山」があります。ただし、現在活動はしていませんので、必要以上に恐れることはないでしょう。

活火山が多い都道府県は、東京都・北海道・鹿児島となっており、特に鹿児島県は都市部にある県庁から桜島まで錦江湾を挟んで約10kmと非常に近い距離にあり、注意が必要な場所となっています。主だった活火山のある地域では、各自治体や国が発行しているハザードマップに噴火や降灰の被害予想も掲載されているので、事前に確認しておくとよいでしょう。

黒神埋没鳥居(くろかみまいぼつとりい)は、かつて桜島の麓にあった腹五社神社の鳥居で、高さは3mありました。しかし、1914年に起きた桜島の大正大噴火で出た火山灰や軽石で埋め尽くされ、1日のうちに笠木部分の約1mを地上に残すのみとなったといわれています。

鹿児島県の克灰住宅(こくはいじゅうたく)

先述した通り、噴石や火砕流というような火山活動を防げるような住宅は存在しませんが、降灰についてはある程度対策が可能です。それを実践しているのが鹿児島県です。鹿児島県では鹿児島市内から約10kmほどの至近距離に活火山である桜島が存在しており、その桜島は毎日のように小規模な噴火を繰り返しています。なお、桜島は元々、その名の通り島だったのですが、1914年1月12日の大正大噴火で流出した溶岩が大隅半島との400mの海峡を埋めてしまい、現在では陸続きになっています。噴煙も毎日のように出ており、その噴煙は風に乗って、夏は主に薩摩半島(鹿児島市)側、冬は主に大隅半島側に降灰をもたらしています。

火山灰により、鹿児島県では具体的に下記のような生活の支障が出ています。

- 窓を開けると、風に乗って家の中に火山灰が入り、部屋の中がジャリジャリになる

- 風が吹くと目が痛いので開けられない、頭がジャリジャリになる

- 洗濯物を外に干すと、火山灰がついてしまう

- 火山灰は雪のように溶けず、排水溝などに流すと詰まってしまう(※ホウキなどで集めて「克灰袋」に詰めて所定の場所へ捨てる必要がある)

大規模な噴火が起こり激しい降灰になると、車道に大量の火山灰が積もりスリップしやすくなるため、通行止めになることさえあります。そのため、鹿児島県では「克灰住宅」の普及に力を入れています。克灰住宅とは、火山灰の侵入を防ぎ、雨などによって洗い流し、片付けなどを楽にするための工夫がなされた住宅のことを指します。具体的には、窓を2重サッシや気密性の高いサッシにしたり、火山灰を除去しやすくする「灰シェルター」を設置したり、サンルームを設置するなどです。将来、富士山の火山活動が活性化すれば、偏西風により富士山以東の住宅に火山灰が降ることが考えられます。もしかすると、首都圏でも「克灰住宅」の考え方を取り入れる必要が出てくるかもしれませんね。

大切な家族のために。今こそ始める防災設計のススメ

近年、自然災害の規模は増大しており、住まいづくりにおいて防災・減災対策は避けて通れないテーマです。人命を守るための「耐震等級3」、火災の延焼を防ぐ「防火材料の使用」、そして災害から早期復旧を可能にするための「強固な地盤選定」など、家でしかできない対策があります。

タイセーハウジングは、起こりうるあらゆる災害を想定し、耐震性・防火性・地盤対策を徹底した「災害に負けない住まい」をご提案します。大切なご家族の安全を守るため、防災を考えた家づくりを、ぜひ私たちとお始めください。