注文住宅の高齢者対策

【シニアに優しい安心安全の設計】

2024/8/1 公開

現在の日本は高齢化が進んでいます。2022年に内閣府から発表された高齢社会白書によると、令和3年10月1日時点で総人口は1億2,550万人、 65歳以上の人口は3,621万人で、総人口に65歳以上の人口が占める割合(高齢化率)は28.9%となっています。高齢化の進行具合を示す言葉として、高齢化社会(高齢化率7%以上)、高齢社会(高齢化率14%以上)、超高齢社会(高齢化率21%以上)というものがありますが、日本は既に超高齢社会に突入していることが分かります。2065年には高齢化率が38.4%にも達することが推計されており、これは国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる計算です。

このように将来の日本は高齢者の割合が高くなることが想定されており、住まいも高齢者が快適に住めるように考えておく必要がある時代となりつつあります。高齢者が快適に住むことができる住宅というと、高齢者だけが快適に住むことができる住宅と聞こえてしまいがちですが、決してそうではありません。足腰が弱くなった老人はもちろん、ケガをした方や身体の出来上がってない赤ちゃんや子供の役に立ちますし、成長した若者ならなおさら安心して住むことができる、安全に配慮された住宅といえるでしょう。今回はそのような高齢者が安心して住める安全な住まいについて、まとめてみました。

老化で人間の身体に起こること

人間はある程度の年齢まで成熟すると、加齢に伴い細胞自体の機能が低下していきます。30歳から10年ごとに筋肉量の約4%を失い始め、40歳から10年ごとに脳重量の約5%を失い、50歳になると記憶に違和感を覚え始めます。70歳からはさらに脳のボリュームの減少が加速すると言われており、衰えのスピードに個人差はありますが、老化で確実に人間の身体機能は衰えていきます。まずは、高齢者になると具体的にはどのようなことができなくなっていくのか、把握しておきましょう。

① 脳が萎縮する

加齢と共に脳細胞の変性や、脳細胞の脱落が起こり始め、脳自体が萎縮していきます。それに伴い、記憶力や判断力の低下や、物忘れ、不眠などの症状が表れます。近年では高齢者の運転による交通事故や、火災による高齢者の死亡事故が度々起こっており、これらの事故の多くは判断力の低下や、物忘れによるものだと言われています。

老化により脳は萎縮していくが、近年の研究では運動や趣味、コミュニケーションなどを行うことで、脳の萎縮の進行を防ぐことが指摘されている。

② 筋肉量が少なくなる

年齢を重ねると運動量が減るだけではなく、食が細くなることで栄養が取れなくなり、筋肉を合成する能力が低下していきます。成人男性における筋肉の重量は、体重のおよそ40%ですが、60~70代男性になると、体重のおよそ30%ほどに落ちることが分かっています。

筋肉には、体を支え動かし、エネルギーを貯蔵するという機能の他にも、エネルギーを燃焼して体温を維持し、筋ポンプ作用によって血流を促す働きがあります。そのため、筋肉量が低下すると、体の動きが悪くなる・疲れやすくなる・体温が下がる・むくみやすくなるなどの症状が出てきます。

高齢者でも、バランスのよい食事や適切な運動をすることで、筋肉の合成が行われ筋肉の量を維持することができる。

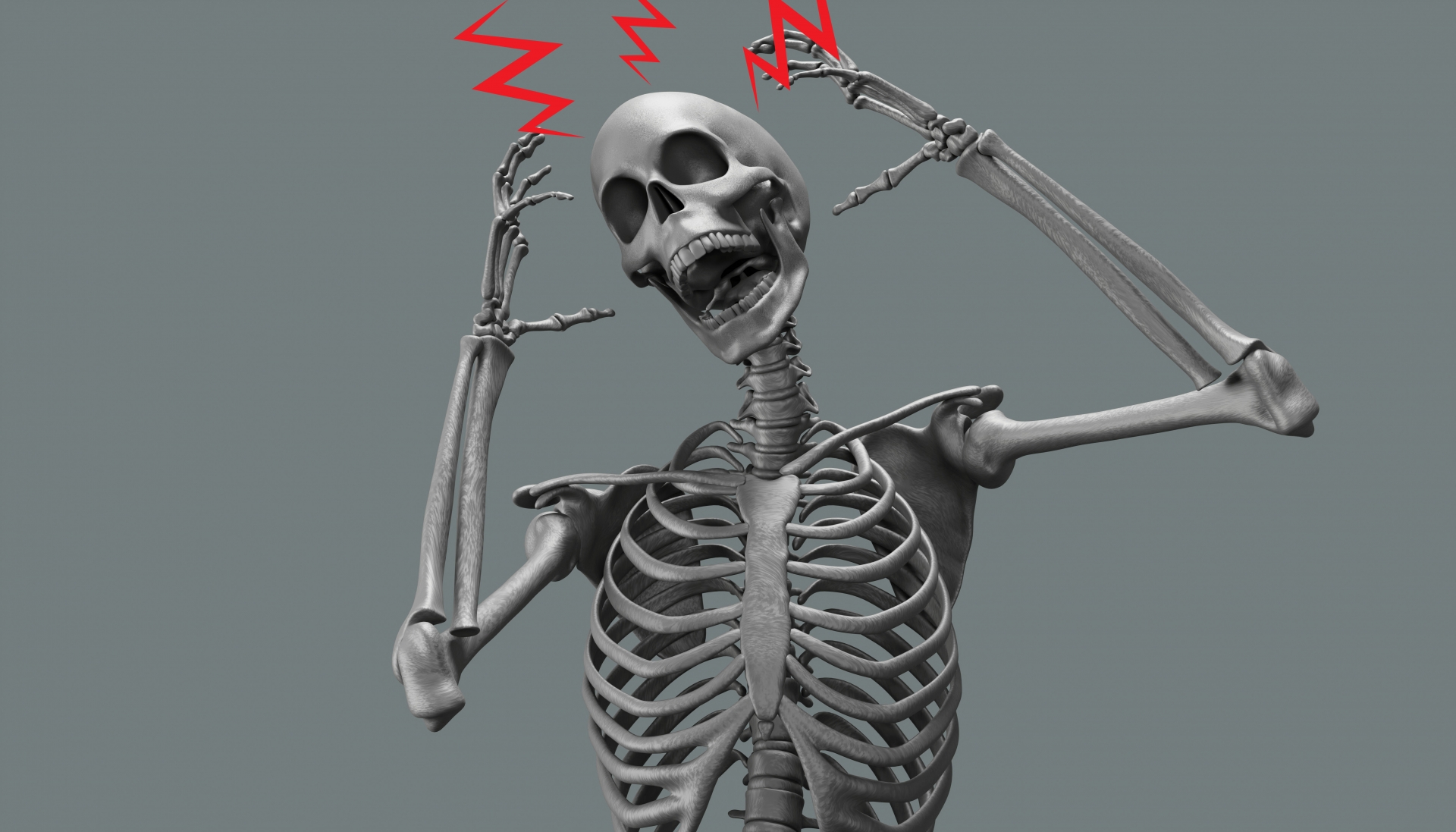

③ 骨が弱くなる

加齢により腸の働きは弱まるため、カルシウムの吸収率が下がり、骨はもろくなっていきます。先述した通り、高齢者は筋力低下に伴い転倒しやすく、運動機能の低下により咄嗟の転倒回避も難しいため、ちょっとしたことで骨折するほどのケガにつながりやすくなります。そのうえ高齢者は一度骨折してしまうと、カルシウムが足りていないため長期化しやすく、寝たきりになってまうというケースもあるため、より一層の注意が必要です。

特に女性の場合、高齢になると骨密度をキープする働きがある女性ホルモンの分泌が低下するため、骨粗しょう症になりやすい。運動・日光浴を適度に行い、カルシウム・ビタミンD・タンパク質などの栄養素を取り入れたい。

④ 関節の可動域が狭くなる

人間には一人の体に260個以上の関節があるといわれています。関節は、筋肉・腱・靭帯・関節包・滑液などによって構成されており、骨と骨を繋ぎ、人が様々な動きをできる役割があります。加齢ともに軟骨がすり減り、滑液が減少することで、関節の屈伸や可動域が狭くなっていきます。それにより、立つ、座る、階段を上り下りする、食事や着替え、入浴や排泄などの基本的な生活の動作が困難になります。

中高年になると、膝が痛くて動きづらい症状に悩まされる方は多い。変形性膝関節症の可能性があるので、早めに整形外科を受診して、専門家に診察してもらうことが重要だ。

⑤ 血管が硬くなる

血液が流れている血管は身体の隅々を巡っており、酸素と栄養を各細胞に届け、細胞から回収した二酸化炭素や不要物を処理する臓器へ届ける役割を持っています。血管はもともとしなやかな弾力性を持っていますが、年を重ねると血管は劣化して硬くなっていきます。硬くなった血管は破れたり詰まりやすくなり、心臓の栄養血管である冠動脈が狭くなって起こる「狭心症」や詰まることで起こる「心筋梗塞」、脳の血管が破れることで起こる「脳出血」や詰まることで起こる「脳梗塞」などの様々な病気を引き起こします。また、動脈硬化はヒートショック(温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動し、失神したり心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気などを引き起こす健康被害)のリスクを高めるため、注意が必要です。

血管は頭の先から足の先まで体全体に張り巡らされており、毛細血管など全身の血管を繋ぐと、その距離は10万kmにも達すると言われている。

⑥ 感覚が鈍くなる

人間には五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)と呼ばれる感覚器官が備わっています。しかし、加齢に伴い機能が低下していき、「目が見えにくくなる」「耳が聞こえにくくなる」「暑さや寒さ、痛みを感じにくくなる」「味を感じにくくなる」「匂いを感じにくくなる」などの症状が出てきます。

五感が鈍くなると、様々な事故や健康被害に繋がります。例えば、目や耳の機能が衰えると、周囲の状況が分かりにくくなるため、人や障害物にぶつかったり、つまづきやすくなります。他にも、暑さや寒さや痛みを感じにくくなると、熱中症や低体温症、様々な身体の異常に気づきにくくなります。

高齢者は感覚機能が衰えると、外から入ってくる情報が少なくなり、周囲からは凡ミスと見られてしまいがちなミスが多くなります。そのミスを周囲が責めてしまうと、症状を周囲に訴えられなくなってしまうため注意が必要だ。

⑦ 臓器の働きが弱くなる

人間の臓器には「肺」「心臓」「脾臟」「肝臓」「腎臓」「大腸」「小腸」「胃」「胆のう」「膀胱」など様々なものがあります。その機能は多岐に渡り、「酸素の吸収や二酸化炭素の排出」「血液の循環」「エネルギー源の貯蔵」「食物の消化や吸収」「消化液の生成や解毒」「排泄物の排出」「ホルモンの生成や分泌」などの役割をそれぞれの臓器が担当していますが、老化によりそれらの人が生きていくために欠かせない働きが弱まっていきます。

臓器の機能低下は、どれも自覚しづらいのが特徴で、ある程度進行してから急に症状として現れることが多いため、注意が必要だ。

高齢者が住みやすい立地

高齢者になると体力が無くなることで若い時ほど働けなくなり、充分な収入を得られなくなる時が訪れます。高齢者とは世界保健機関(WHO)の定義では65歳以上の人のことを指しますが、厚生労働省が出した2019年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が「81.41歳」、女性は「87.45歳」となっています。これはつまり、日本では高齢者になってから平均15~20年ほど生きる計算になります。さらに、日本人の「平均寿命」自体が年々伸びており、高齢者として生きる時間が長くなっていくことが想定されます。そのため、時間と体力・お金の余裕がある内に、老後に住む土地について考えておいた方がよいでしょう。今回は高齢者でも住みやすい立地のポイントについてまとめてみました。

① 商業施設が近く、公共交通機関が充実した地域

高齢者になり足腰が弱ってくると、歩くスピードが遅くなり、走ったりすることができなくなるため、日々の買い物が重労働になっていきます。この時、スーパーなどの商業施設が近くにあれば日々の買い物の苦労が少なくなりますし、都市部への大きな買い物や旅行でも、バスや駅が利用しやすい環境の方が楽に移動することができます。もちろん自家用車で移動することも選択肢としてありますが、年齢を重ねていくと車の運転が難しくなる状況になることも考えられます。そのため、移動の選択肢を複数用意できる環境にしておくとよいでしょう。

バス停や駅が住まいの近くにあると、さらに利便性が高くなる。行動範囲が広くなることで、趣味の活動や新しい発見が生まれやすくなるはず。

② 食費や光熱費など生活費の負担が少ない地域

高齢者になると若い時ほど身体が動かないことで収入が少なくなったり、年金や仕送りなど限られた資金で生活することになります。そのため老後を考えると、[光熱・水道][食料]などの生活コストが少なくて済む地域の方が生活しやすくなります。光熱・水道費は整備コストや大量のエネルギーが必要となる寒い地域の方が高くなる傾向があり、食料費は需要や輸送コストがかかる都会の方が高くなる傾向があります。

なお、都道府県別の生活費の高さを知る指標として、総務省統計局が毎年算出している消費者物価地域差指数というものがあります。消費者物価地域差指数は [食料] [住居] [光熱・水道] [家具・家事用品] [被服及び履物] [保健医療] [交通/通信] [教育] [教養娯楽] [諸雑費] の10項目に分類されており、これらを総合的に加味したのが消費者物価地域差指数です。算出された値は100を全国平均として、数値が低いほど物価が低く、数値が高いほど物価が高くなっていることを表しています。ただし、実際の費用は地域により変わってくるものなので、住もうと思っているエリアの調査はしておいた方がよいでしょう。消費者物価地域差指数は、あくまで都道府県ごとの平均値と捉え、参考にしてみてください。

2021年の都道府県別消費者物価地域差指数(総務省統計局より)

| 順位 | 都道府県 | 総合 | 食料 | 住居 | 光熱 水道 |

家具 家事用品 |

被服 履物 |

保健医療 | 交通 通信 |

教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 宮崎県 | 96.2 | 95.6 | 90.8 | 102.1 | 98.7 | 96.8 | 96.0 | 99.0 | 94.2 | 92.6 | 94.6 |

| 2 | 群馬県 | 96.6 | 97.2 | 90.2 | 100.4 | 99.2 | 97.9 | 99.3 | 98.0 | 79.4 | 97.1 | 97.4 |

| 3 | 鹿児島県 | 97.2 | 99.1 | 88.2 | 101.2 | 98.7 | 95.0 | 98.8 | 98.7 | 97.3 | 92.9 | 94.8 |

| 4 | 奈良県 | 97.3 | 96.8 | 85.8 | 100.7 | 97.5 | 97.5 | 98.9 | 99.9 | 97.1 | 98.8 | 98.0 |

| 5 | 岐阜県 | 97.3 | 98.3 | 84.6 | 94.8 | 95.4 | 96.6 | 99.2 | 101.2 | 92.2 | 98.0 | 99.7 |

| 6 | 長野県 | 97.4 | 95.4 | 88.8 | 102.7 | 97.3 | 102.5 | 99.4 | 101.3 | 87.7 | 97.6 | 99.2 |

| 7 | 福岡県 | 97.5 | 97.1 | 90.0 | 104.5 | 98.1 | 95.8 | 99.3 | 98.7 | 92.2 | 98.0 | 99.2 |

| 8 | 山梨県 | 97.7 | 98.1 | 92.9 | 97.9 | 99.1 | 98.2 | 99.1 | 100.1 | 87.7 | 97.4 | 97.2 |

| 9 | 大分県 | 97.8 | 99.6 | 84.4 | 105.0 | 101.3 | 95.1 | 96.9 | 98.6 | 104.1 | 96.3 | 93.9 |

| 10 | 岡山県 | 97.8 | 100.1 | 83.6 | 105.8 | 96.4 | 98.0 | 101.2 | 98.0 | 88.0 | 96.3 | 99.1 |

| 11 | 茨城県 | 97.8 | 98.3 | 93.5 | 104.1 | 93.6 | 99.8 | 98.3 | 98.0 | 89.9 | 97.0 | 98.5 |

| 12 | 青森県 | 97.9 | 97.5 | 86.4 | 111.2 | 98.9 | 102.0 | 98.5 | 99.3 | 94.0 | 95.0 | 94.1 |

| 13 | 愛知県 | 98.0 | 98.3 | 93.6 | 96.3 | 98.4 | 97.6 | 100.0 | 97.5 | 98.1 | 100.0 | 100.2 |

| 14 | 栃木県 | 98.1 | 98.5 | 87.0 | 98.4 | 102.6 | 107.9 | 100.4 | 98.9 | 98.3 | 95.4 | 99.2 |

| 15 | 佐賀県 | 98.2 | 97.9 | 88.0 | 111.6 | 99.1 | 104.0 | 100.4 | 99.8 | 91.2 | 93.3 | 97.8 |

| 16 | 愛媛県 | 98.2 | 100.9 | 84.4 | 106.9 | 100.6 | 97.5 | 100.2 | 99.1 | 84.6 | 96.9 | 96.2 |

| 17 | 鳥取県 | 98.3 | 101.5 | 83.1 | 108.1 | 97.7 | 103.5 | 98.0 | 98.8 | 91.3 | 93.1 | 97.6 |

| 18 | 新潟県 | 98.3 | 99.5 | 86.9 | 100.3 | 96.1 | 101.5 | 99.3 | 99.1 | 92.5 | 99.5 | 98.9 |

| 19 | 静岡県 | 98.4 | 98.9 | 95.2 | 97.4 | 102.4 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 84.8 | 99.2 | 97.2 |

| 20 | 秋田県 | 98.4 | 98.3 | 82.2 | 109.3 | 104.1 | 99.3 | 98.5 | 99.5 | 85.6 | 97.7 | 99.9 |

| 21 | 沖縄県 | 98.5 | 103.9 | 88.2 | 102.8 | 94.6 | 100.0 | 99.1 | 99.2 | 90.8 | 97.1 | 91.2 |

| 22 | 香川県 | 98.5 | 100.8 | 81.4 | 105.3 | 102.2 | 94.2 | 98.5 | 100.7 | 92.5 | 95.4 | 103.1 |

| 23 | 広島県 | 98.7 | 101.2 | 89.6 | 104.3 | 93.6 | 96.9 | 99.9 | 99.6 | 98.7 | 96.3 | 96.8 |

| 24 | 富山県 | 98.8 | 101.5 | 93.2 | 102.6 | 98.7 | 99.0 | 101.5 | 98.6 | 81.0 | 95.0 | 101.1 |

| 25 | 熊本県 | 99.0 | 100.7 | 94.3 | 102.0 | 97.0 | 99.6 | 100.7 | 99.1 | 90.8 | 96.8 | 99.9 |

| 26 | 長崎県 | 99.2 | 99.7 | 91.7 | 111.9 | 100.2 | 104.0 | 100.5 | 99.6 | 87.7 | 94.5 | 97.0 |

| 27 | 三重県 | 99.3 | 100.6 | 95.0 | 97.2 | 100.2 | 99.1 | 98.5 | 100.3 | 95.6 | 98.3 | 100.4 |

| 28 | 和歌山県 | 99.4 | 100.8 | 90.1 | 99.2 | 98.4 | 97.9 | 101.0 | 101.1 | 113.0 | 95.9 | 98.5 |

| 29 | 福島県 | 99.4 | 99.8 | 90.5 | 110.0 | 99.7 | 101.3 | 98.5 | 100.3 | 94.0 | 94.8 | 100.9 |

| 30 | 宮城県 | 99.4 | 98.1 | 94.5 | 104.4 | 100.3 | 99.6 | 101.7 | 100.1 | 97.5 | 99.0 | 101.4 |

| 31 | 岩手県 | 99.4 | 98.7 | 90.6 | 112.5 | 99.7 | 98.9 | 100.5 | 100.1 | 89.7 | 99.5 | 96.4 |

| 32 | 福井県 | 99.5 | 103.9 | 86.5 | 97.4 | 103.5 | 99.3 | 101.4 | 100.3 | 101.9 | 93.5 | 98.0 |

| 33 | 兵庫県 | 99.7 | 100.2 | 95.2 | 96.2 | 101.9 | 100.9 | 98.6 | 99.0 | 107.7 | 100.0 | 101.8 |

| 34 | 徳島県 | 99.8 | 102.0 | 93.1 | 105.1 | 100.9 | 102.5 | 99.0 | 98.0 | 96.4 | 97.3 | 99.2 |

| 35 | 大阪府 | 99.8 | 99.1 | 97.3 | 94.1 | 98.2 | 98.5 | 99.1 | 100.6 | 121.2 | 101.2 | 99.6 |

| 36 | 高知県 | 99.9 | 101.6 | 92.8 | 104.4 | 100.4 | 103.4 | 101.5 | 99.9 | 93.4 | 96.5 | 99.9 |

| 37 | 島根県 | 99.9 | 102.2 | 86.8 | 112.6 | 100.0 | 97.4 | 100.9 | 99.9 | 93.9 | 95.8 | 98.8 |

| 38 | 山口県 | 100.0 | 102.6 | 94.3 | 110.0 | 98.9 | 101.9 | 101.0 | 99.0 | 84.8 | 95.6 | 98.9 |

| 39 | 滋賀県 | 100.0 | 99.2 | 94.8 | 98.6 | 101.1 | 98.7 | 100.1 | 100.7 | 115.9 | 97.5 | 104.6 |

| 40 | 石川県 | 100.1 | 103.4 | 83.1 | 104.6 | 97.9 | 106.1 | 100.5 | 98.8 | 102.1 | 97.0 | 100.2 |

| 41 | 埼玉県 | 100.3 | 99.1 | 106.9 | 94.0 | 102.5 | 103.6 | 99.9 | 100.1 | 97.8 | 103.2 | 101.9 |

| 42 | 千葉県 | 100.6 | 100.2 | 112.5 | 99.8 | 101.0 | 97.5 | 99.3 | 99.2 | 95.3 | 101.9 | 100.6 |

| 43 | 山形県 | 100.8 | 102.5 | 95.0 | 112.3 | 96.7 | 93.8 | 97.3 | 100.9 | 100.2 | 97.4 | 97.8 |

| 44 | 北海道 | 100.8 | 100.9 | 86.0 | 117.4 | 102.3 | 104.6 | 101.1 | 100.5 | 92.9 | 98.8 | 100.3 |

| 45 | 京都府 | 101.1 | 101.2 | 101.7 | 99.7 | 96.8 | 96.5 | 98.0 | 100.8 | 116.4 | 101.4 | 102.6 |

| 46 | 神奈川県 | 103.0 | 101.6 | 116.1 | 96.2 | 101.3 | 101.7 | 101.7 | 101.4 | 107.7 | 104.9 | 105.1 |

| 47 | 東京都 | 104.5 | 102.8 | 131.9 | 93.7 | 104.3 | 102.0 | 101.8 | 103.2 | 109.5 | 104.9 | 100.6 |

② 病院や福祉サービスが充実している地域

高齢になると身体のあちこちが弱くなりケガや病気のリスクが上がるため、若い時に比べると通院する回数が増える傾向にあります。そのため診療所などが近くにあった方が楽に通院することができ、万が一身体の不調があった場合でもすぐに受診することが可能です。また、将来的に介護が必要になることに備え、介護施設も充実している地域を選ぶと間違いがありません。他にも、自治体では65歳以上の高齢者を対象に様々な福祉サービスを展開しています。提供している福祉サービスは自治体により差異があるため、住もうと思っている地域の福祉サービスを一度は確認しておくとよいでしょう。

他にも高齢者になると、様々なショップで割引サービスを受けれられることも多い。上手に活用して老後の生活に活かしていきたい。

③ 治安がよい地域

内閣府の発表によると、刑法犯認知件数は2002年をピークに減少傾向にありますが、刑法犯認知件数に占める高齢者の被害件数の割合は増加しています。2020年の高齢者の被害件数を主な罰種別に見ると、窃盗が60.5%と最も多く、詐欺が13.8%、振り込め詐欺が11.4%、傷害が2.7%、暴行が3.9%、強盗が0.3%となっています。近年ではオレオレ詐欺や架空請求詐欺、還付金詐欺等の詐欺の増加が顕著となっており、注意が必要です。この場合、判断力が低下している高齢者本人だけでは対応が難しい場合があるため、身の回りの人間がフォローすることも重要です。

2021年の犯罪統計資料(警察庁より)

| 順位 | 都道府県 | 犯罪率 | 刑法犯総数 | 人口 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 岩手県 | 0.210 | 2,507 | 1,196,277 |

| 2 | 秋田県 | 0.210 | 1,984 | 944,902 |

| 3 | 長崎県 | 0.243 | 3,155 | 1,296,657 |

| 4 | 青森県 | 0.251 | 3,067 | 1,221,288 |

| 5 | 大分県 | 0.259 | 2,887 | 1,113,749 |

| 6 | 島根県 | 0.278 | 1,849 | 664,807 |

| 7 | 山形県 | 0.289 | 3,053 | 1,054,729 |

| 8 | 山口県 | 0.292 | 3,871 | 1,327,452 |

| 9 | 長野県 | 0.293 | 5,959 | 2,033,181 |

| 10 | 鹿児島県 | 0.294 | 4,641 | 1,576,074 |

| 11 | 熊本県 | 0.300 | 5,187 | 1,727,902 |

| 12 | 石川県 | 0.303 | 3,409 | 1,125,146 |

| 13 | 徳島県 | 0.332 | 2,362 | 711,843 |

| 14 | 宮崎県 | 0.333 | 3,535 | 1,060,958 |

| 15 | 山梨県 | 0.341 | 2,748 | 805,338 |

| 16 | 佐賀県 | 0.350 | 2,821 | 805,721 |

| 17 | 鳥取県 | 0.350 | 1,923 | 548,562 |

| 18 | 北海道 | 0.356 | 18,429 | 5,181,776 |

| 19 | 新潟県 | 0.356 | 7746 | 2176879 |

| 20 | 福井県 | 0.357 | 2,714 | 760,209 |

| 21 | 神奈川県 | 0.360 | 33,252 | 9,236,428 |

| 22 | 和歌山県 | 0.362 | 3,310 | 913,523 |

| 23 | 福島県 | 0.366 | 6,627 | 1,812,190 |

| 24 | 奈良県 | 0.391 | 5,148 | 1,315,350 |

| 25 | 沖縄県 | 0.397 | 5,833 | 1,468,526 |

| 26 | 静岡県 | 0.400 | 14,440 | 3,606,480 |

| 27 | 岡山県 | 0.401 | 7,535 | 1,875,759 |

| 28 | 広島県 | 0.402 | 11,181 | 2,779,314 |

| 29 | 香川県 | 0.403 | 3,801 | 942,035 |

| 30 | 京都府 | 0.409 | 10,483 | 2,561,358 |

| 31 | 宮城県 | 0.410 | 9,398 | 2,290,036 |

| 32 | 滋賀県 | 0.412 | 5,814 | 1,410,352 |

| 33 | 高知県 | 0.418 | 2,859 | 684,049 |

| 34 | 三重県 | 0.422 | 7,410 | 1,755,415 |

| 35 | 愛媛県 | 0.439 | 5,804 | 1,320,782 |

| 36 | 富山県 | 0.443 | 4,546 | 1,025,409 |

| 37 | 栃木県 | 0.470 | 9,027 | 1,921,575 |

| 38 | 群馬県 | 0.471 | 9,079 | 1,926,325 |

| 39 | 岐阜県 | 0.484 | 9,479 | 1,960,461 |

| 40 | 茨城県 | 0.501 | 14,277 | 2,852,105 |

| 41 | 愛知県 | 0.503 | 37,832 | 7,516,008 |

| 42 | 福岡県 | 0.514 | 26,337 | 5,123,371 |

| 43 | 千葉県 | 0.520 | 32,638 | 6,280,561 |

| 44 | 東京都 | 0.537 | 75,288 | 14,011,487 |

| 45 | 埼玉県 | 0.547 | 40,166 | 7,340,945 |

| 46 | 兵庫県 | 0.552 | 30,003 | 5,432,560 |

| 47 | 大阪府 | 0.712 | 62,690 | 8,807,279 |

④ 気候や地形が穏やかな地域

高齢になると身体の様々な部位が弱くなるため、夏に暑すぎる地域や冬に寒すぎる地域などは身体に過度な負担をかけてしまいます。熱中症や低体温症、家の中の温度差で起こるヒートショックなどはその代表です。特に雪が降る地域は寒いのに加え、路面で滑ってケガをしたり、屋根の雪下ろしのような重労働が発生するので、避けておいたほうが無難でしょう。また、住まいの近くに坂や階段が多いと、足腰が弱くなった時の移動で苦労してしまうので、なるべく平坦な地域を選ぶとよいでしょう。

平坦な地域でも川沿いなど災害にあいやすいような地域は、住居や財産に損害が発生する可能性が高く、高齢になってからの移住は、体力的にも精神的にも大変なため避けておきたい。

高齢者に起こりやすい住まいの事故

2015~2019年の東京消防庁管内のデータによると、高齢者で多い事故は「ころぶ」「落ちる」となっています。「ころぶ」事故は事故全体の8割、「落ちる」事故は事故全体の1割で構成されていることが分かります。年を重ねるにつれてバランスを取りづらくなるため、転びやすくなったり、高いところから落ちやすくなります。さらに骨も脆くなっているので、骨折などのけがをしやすくなり、寝たきりになってしまうことも少なくありません。高齢者のこれらの事故が起こる場所は、屋外ではなく主に屋内で発生しています。まずは、住まいのどういう部分に危険が潜んでいるか、確認してみましょう。

事故種別ごとの高齢者の救急搬送人員(2015~2019年の東京消防庁管内)

| 順位 | 事故種 | 搬送人員 | 割合 |

|---|---|---|---|

| 1 | ころぶ | 273,491人 | 82.1% |

| 2 | 落ちる | 34,986人 | 10.5% |

| 3 | ものがつまる等 | 8,435人 | 2.6% |

| 4 | ぶつかる | 6,750人 | 2.0% |

| 5 | 切る・刺さる | 2,825人 | 0.8% |

| 6 | おぼれる | 2,702人 | 0.8% |

| 7 | はさまれる | 1,756人 | 0.5% |

| 8 | かまれる・刺される | 1,214人 | 0.4% |

| 9 | やけど | 1,075人 | 0.3% |

① 転倒事故と発生場所

高齢者の転倒事故は、主に住まいで発生しており、住まいの中でも「居室・寝室」「玄関・勝手口」「廊下・縁側・通路」「トイレ・洗面所」「台所・調理場・ダイニング・食堂」で多く発生しています。具体的な事故内容としては、床に置いていた物や敷居につまずいて転んでしまう、敷物や電気コードに足が引っ掛かって転んでしまうといった形です。

住み慣れた自宅でも、わずかな段差や濡れた床、床に置いてある物につまずくなど転倒するリスクが眠っていることが多い。

② 転落事故と発生場所

高齢者の転落事故も、主に住まいで発生しており、住まいの中でも「階段」「ベッド」「椅子」「脚立・踏み台・足場」で多く発生しています。具体的な事故内容としては、階段を踏み外して転落してしまう、吊り棚の荷物を取る時にバランスを崩して踏み台から転落してしまうといった形です。

高齢者の場合、階段はもちろんのこと、ベッドのような高さから転落しても骨折につながるケースもあるため、注意が必要だ。

高齢者が住みやすい家の造り

高齢になると、少しの動作に大変な労力を伴います。そのため、暮らしの中の動作ひとつひとつが最小限の動きで済むように、動きやすい造り・配置にしておくことが重要です。また、先述した通り、高齢者の家庭内で多い事故はほとんど「ころぶ」「落ちる」となっています。ちょっとした転倒・転落での骨折がきっかけで、寝たきりになってしまうこともあるため、安心して暮らすためには、「ころぶ」「落ちる」ことがないように安全対策を施すことが重要になります。以上の点を踏まえ、高齢者が住みやすい家の造りについて考えてみましょう。

① 動作の効率が上がったり、手間がかからない造り

【居住スペースは広すぎず、狭すぎない大きさにする】

居住スペースが広すぎると、部屋から部屋への移動に時間がかかりますし、掃除や片付けも大変になります。逆に狭すぎると、将来的に手すりの設置や車いすでの移動が難しくなったり、介護や介助の動作をとることが難しくなってしまいます。例えば、廊下幅(車イスで問題なく通れる廊下幅は90cm以上)や出入り口、ドア幅は広くとることで、壁の手すりを持った伝い歩きや、車いすの移動がしやすくなります。また、浴室・脱衣室・トイレなどもゆとりあるスペースを確保することで、車イスや杖など、歩行するのに補助的な道具を使えるようになります。このように部屋の用途により高齢者にとっての適正な広さや幅があるため、設計士に間取りをよく相談する必要があります。

【寝室・リビングの近くにトイレを設置する】

加齢に伴い、排尿をコントロールする自律神経の機能が低下し、膀胱が過敏となることで尿意を催しやすくなります。特に夜間に生じやすく、トイレまで暗いなか、寝ぼけながら歩く必要があるため、転倒事故が起こりやすくなります。そのためリビングや寝室など滞在時間の長い生活空間の近くにトイレを設置しておくと、歩く手間が少なくて済み、距離が短くなることで転倒事故が発生する確率を下げることができます。

【玄関や部屋の仕切り戸には引き戸を用いる】

高齢になり歩行が不安定になると、後ろに下がる動作は転倒につながりやすくなります。開き戸の場合、後ろに下がる動作が発生するため危険です。また、開き戸は中で人が倒れてしまった場合、倒れた本人がストッパーになりドアを開けられず、救出活動が遅れてしまうということもあり得ます。

しかし、引き戸を用いると、前述の危険を回避することができるのでオススメです。なお、部屋の仕切り戸は、敷居レールを使わない吊り引き戸にすることで、床面の段差が完全に無くなるため、より転倒の可能性を抑えることができ、敷居レールを使わないことで、楽に掃除をすることもできます。

【草刈りや剪定が不要な庭・塀にする】

庭や生け垣があると雑草などが生えるため、定期的に手入れをしないと、見栄えが悪くなってしまいます。そのため定期的なメンテナンスがかかせないのですが、年齢を重ねると手入れの手間が大変になり、業者に任せるにしても費用がかかるため、体力的にも金銭的にも負担になってしまいます。

そのため庭に雑草が生えないように施工したり、乗り降りがしやすいように庭を縮小して駐車場を拡張したり、生け垣自体をフェンスなどに変更しておくと、メンテナンスの負担が減らすことができます。また、草むしりや草刈りの作業を無くすことで、熱中症を防ぐことにも繋がります。庭に緑がないと寂しい方や、趣味で園芸を楽しみたい方は、人工芝やプランターで代用することも可能です。

② 事故が起こりにくい造り

【床の段差を無くし、素材も安全な素材を用いる】

高齢になると、足腰が弱くなり転びやすくなります。カーペットや敷居などのほんのわずかな段差でもつまづいて、転倒してしまうこともあります。そのため、ほんのわずかな段差もできないようにしておくことがベストです。さらに、床材も滑りにくく、もし転倒したとしても身体へのダメージが少なくて済むような素材しておくと効果的です。具体的な素材としては、タイルカーペットやクッションフロア、コルクやフロアタイルがこれにあたり、現在では様々なデザインが販売されているので部屋の雰囲気と合わせることも十分可能です。

【なるべく同じ階(1階)に生活空間を集める】

階段も高齢者にとって転倒・転落事故の原因となりやすい場所で、高さがあるため重症化しやすい場所でもあります。階段での転倒・転落事故のリスクを減らすには、なるべく階段を使わないようにすることが一番の対策です。そのため、高齢者が生活するのに必要な空間は同じフロア(できれば1階)に集中させることが理想です。

もし、階段を利用することが多い場合は、転倒しにくいように階段の勾配を緩くしたり、滑り止めマットを設置したり、もしくは踊り場を設置することで休憩できるようにしたり、安定した姿勢で方向転換できるようにするなど、対策を施しておきましょう。

【階段や浴室、トイレや玄関へのアプローチに手すりを設置する】

手すりは高齢者にとって必要なもののひとつです。なぜなら、手すりは歩行のサポートだけでなく、座る・立ち上がり・起き上がり・階段の上り下りなどの基本動作のサポートや、転倒・転落を防止する役割があるからです。高齢になると筋力の低下や病気による麻痺により、日常的な基本動作を行うことが難しくなりますが、手すり・右足・左足の3箇所で自重を支え、バランスを取ることが可能です。

ただし、手すりの設置する位置や高さは慎重に検討する必要があります。手すりは自分の身体から近すぎても遠すぎても使いにくくなり、それは使用する高齢者の体格や残っている身体機能にも左右されます。また、壁の石膏ボードでは人の体重が乗った手すりを支える強度がないため、外れないように石膏ボードの奥にある間柱にしっかり固定する必要があります。そのため、将来的に手すりを設置すると思われる箇所には間柱を用意しておくと効率的です。

【階段や床の足元に照明を設置する】

トイレに行く回数が増える高齢者の場合、夜中にトイレに行く回数も必然的に増えてきます。その際、暗闇の中を天井の照明をつけるためにスイッチを探したり、暗い中でそのまま壁づたいにトイレへ行くことになります。このような場合、フットライトが設置してあると足元が照らされ、ものにつまづいて転倒するリスクを大幅に減らすことができます。

フットライトにも様々な種類があり、暗くなると自動的に点灯するものや、動く人を感知して点灯するものなどがあります。トイレまでの間に十分なフットライトが設置できるよう、廊下や階段にはコンセントを十分に用意しておくとよいでしょう。

【トイレ・浴室の壁や窓に十分な断熱材を設置する】

高齢者になると体感温度を感じにくくなり、身体が血圧を正常に保とうとする機能が低下するため、ヒートショックになりやすくなります。ヒートショックは、急激な温度差により血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞などを引き起こします。トイレや浴室は服を脱ぐため、部屋の温度の影響を受けやすく、急激な温度差ができないようにトイレや浴室の断熱をしっかり行うことが一番の対策になります。特に窓まわりは熱が逃げやすいので、しっかりと断熱を施しておきましょう。また、トイレと脱衣所を一緒の部屋にまとめ、入浴前に隣の部屋にある浴室も暖房器具で同時に温めておけるようにしてもよいでしょう。

【腰掛けられる縁があり、高さを抑えた浴槽を設置する】

バスタブに入る際には足を高く持ち上げる動作や、またがる際には足1本で体重を支えながらバランスを取る瞬間が発生します。そのため、浴室は高齢者にとって転倒のリスクが高い場所となっています。この時、縁が広いバスタブだと縁に腰掛けながら、安定した姿勢で足を片方ずつ浴槽を入れることができるため、転倒のリスクを抑えることができます。また最近では、浴槽自体の高さを抑えた製品も登場しており、そのような浴槽を選ぶことで、またぐ労力を抑えることも可能です。

【玄関へのアプローチをスロープにする】

玄関へのアプローチもスロープにしておくことで、転倒のリスクを減らすことができます。体力が衰えた高齢者に恩恵があるだけでなく、台車で荷物を運ぶ時、足をケガして車いすや松葉杖を使う時や、赤ちゃんをベビーカーで移動させる時や、階段を使うには背の小さすぎる子どもが階段を上り下りする時にも恩恵があります。ただし、スロープで滑っては本末転倒なので、滑りにくい素材や透水性の高い素材にすることで、滑るリスクも抑えておきましょう。あわせて手すりや雨の日でも出入りが楽になるように、雨よけを設けておくのが理想です。

住宅改修の補助金について

自宅で家族の介護が必要になった時など、高齢者が住みやすい家の造りにリフォームする必要が出てきます。このような介護のための住宅改修は多額の費用がかかる場合があり、介護保険による補助制度や各市区町村ごとに設定されている助成金を受けることが可能です。

【介護保険の補助金】

- ◯ 助成を受けるための条件

-

被保険者が「要支援」または「要介護1~5」と認定されていること

リフォームする住居と被保険者の住所が一致しており、かつ現在居住している住宅であること

手すりの設置・床段差の解消・通路の拡大・転倒防止のための床材の変更・扉の取り替え・トイレのリフォームなど、介護を目的とした住宅改修工事であること - ◯ 助成金の額

- リフォームにかかる費用の内、20万円までについて、その9割(18万円)を自治体が補助する。

【各市区町村ごとに設定されている助成金】

各自治体の中には高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度を設けている場合があります。このような自治体が設けている助成金制度は、自治体により条件や助成金が異なるため、各自治体の担当窓口に詳細を確認する必要があります。自治体によっては介護保険の支援と合わせて使うこともできるため、さらに改修費用を抑えることも可能です。ただし、介護保険の補助金よりも受給条件が厳しい場合が多く、自治体の負担する割合が少ない場合も多いため、各市区町村ごとに設定されている助成金はもらえればラッキー程度に考えておくとよいでしょう。

人生100年時代を支える「未来志向の家づくり」

人生100年時代を迎え、家づくりは「今」だけでなく「老後」を見据えた設計が不可欠です。本記事では、老化による身体の変化に対応するバリアフリー設計や、ヒートショックを防ぐ高断熱など、安全かつ快適な住まいの条件を解説しました。

タイセーハウジングは、将来にわたる変化を予測し、安全な生活動線、適切な立地選び、福祉サービスとの連携までを考慮に入れたプランをご提案します。いつまでも自分らしく、安心して暮らせる住まいを、ぜひ私たちと一緒に実現しませんか。

資料請求や無料相談を通じて、未来の安心設計についてお気軽にご相談ください。