注文住宅の感染対策

【コロナ禍で生まれた予防の考え方】

2024/7/20 公開

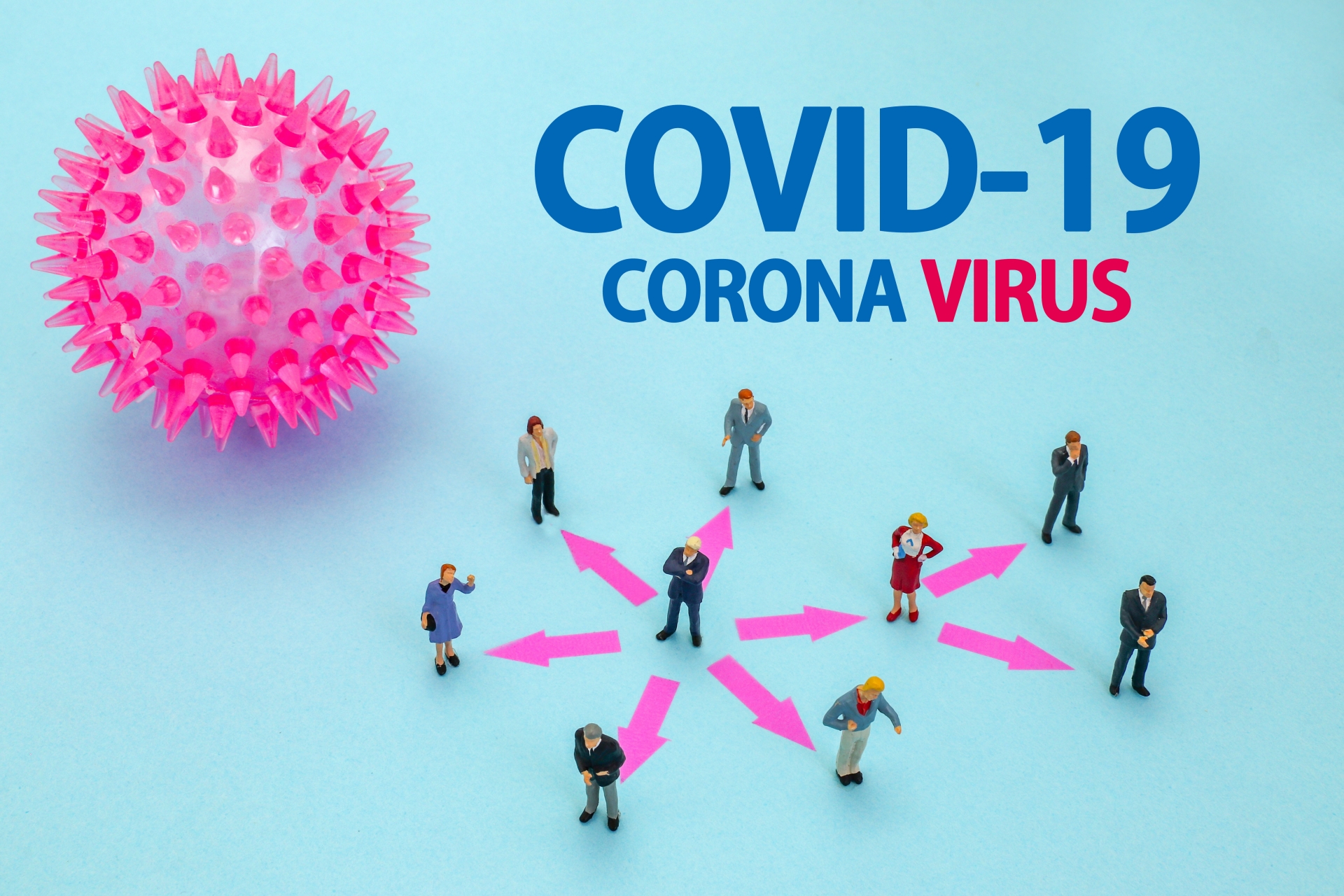

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は, 国内では2020年1月15日に最初の感染者が確認され、瞬く間に全国に拡がりました。その後ワクチンが開発され流行が収まっていくかのように見えましたが、新しい変異株による感染の再流行を繰り返しており、まだまだ完全終息への道のりは遠い状態です。

このような状況は今後もしばらく続くと考えられており、それに伴い従来の住宅とはまた違った、コロナ禍でも快適に暮らせる住宅づくりへの関心が高まっています。特に在宅時間が伸びた影響で、健康を維持・促進するための環境や在宅時間を有意義に過ごすための環境を求めるお客様が増えています。家を買いたいと予定されている方は、今からしっかりとコロナ対策を踏まえた住まいづくりを意識しておく必要があるでしょう。

新型コロナウイルス感染症とは?

これから住まいづくりを考えるにあたり、まずは新型コロナウイルス感染症というものがどういうものなのか、把握しておきましょう。そもそもコロナウイルスとは風邪の病原体として人類に広く蔓延しているものでした。2002年に中国南部の広東省で報告されたSARS(重症急性呼吸器症候群)や、2012年にサウジアラビアで報告されたMERS(中東呼吸器症候群)などもコロナウイルスに含まれます。今回の新型コロナウイルス(COVID-19)もコロナウイルスのひとつで、2019年に中国の武漢市で発見されました。これら新しい3種類のコロナウイルスは病原性が高く、重症肺炎などの深刻な症状を引き起こすリスクがあります。その中でも新型コロナウイルス(COVID-19)は2022年8月18日の時点で、全世界での感染者数は5億9千万人、死者数は640万人にも達しており、世界的流行(パンデミック)をもたらしています。

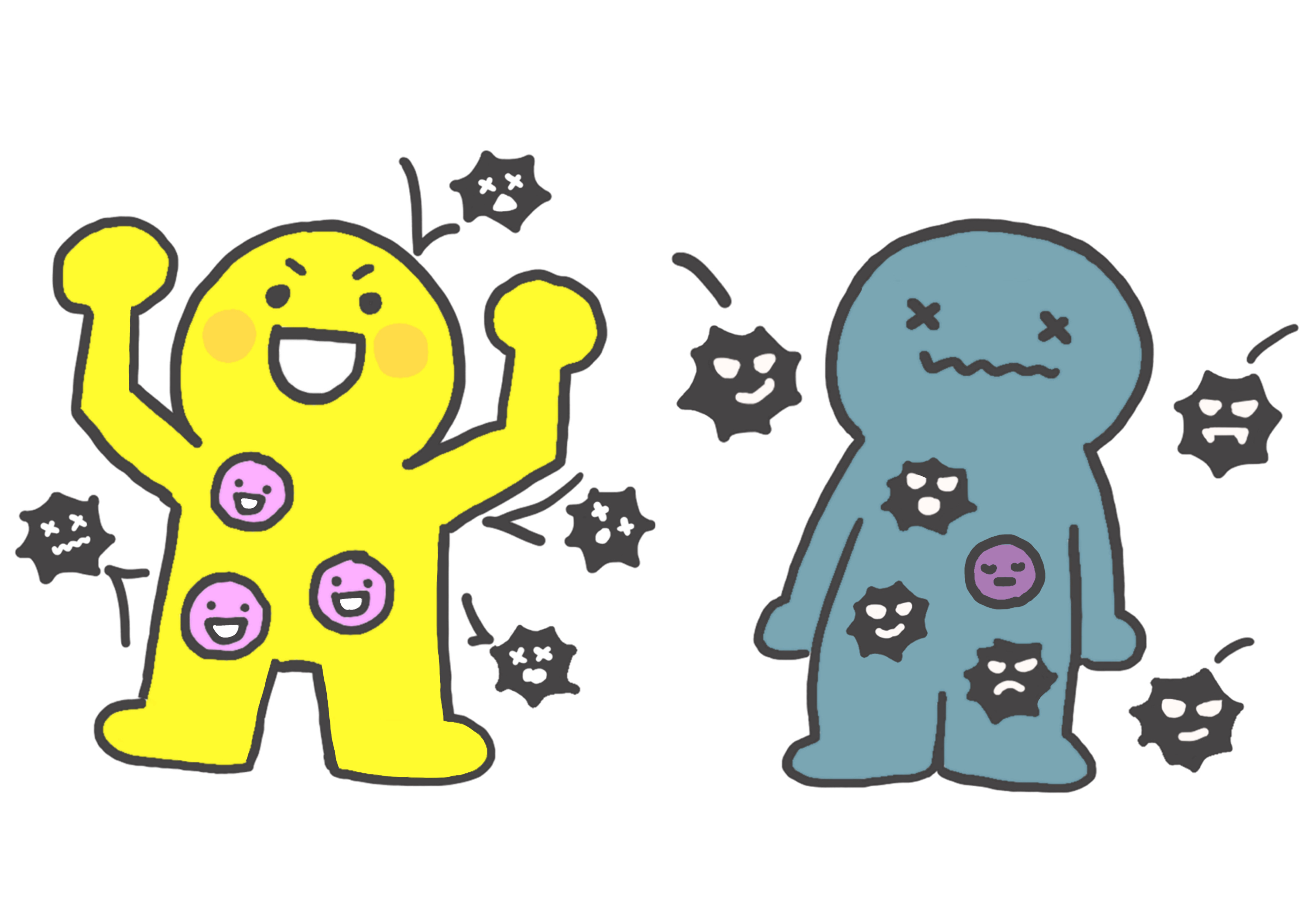

ウイルスは音も立てず、目で見えないほど小さいので、発症するまで誰も気づかない非常に厄介な存在です。

① 主な症状

最もよくある症状としては、発熱・咳・倦怠感・味覚または嗅覚の消失が挙げられます。風邪やインフルエンザと似たような症状をしていますが、「味覚または嗅覚の消失」のような風邪やインフルエンザとは異なる特徴的な症状がみられる場合は、新型コロナウイルス感染症を疑った方がよいでしょう。また、時折みられる症状としては、喉の痛み・頭痛・下痢・皮膚の発疹、他には手足の指の変色・眼の充血または炎症が挙げられます。重篤になると、息苦しさや息切れ、発話障害、運動障害、錯乱、胸の痛みが起こる可能性があります。

風邪やインフルエンザでは、肺炎等の入院を要する状態に至るのは稀です。それに比べ、新型コロナウイルス感染症は肺炎を併発する率が高いので要注意です。

② 感染経路

主な感染経路としては、空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むことで起こる空気感染、ウイルスを含む飛沫が口・鼻・目などの露出した粘膜に付着して起こる飛沫感染、ウイルスを含む飛沫を直接触る、もしくはウイルスが付着した物体の表面を触った手指で露出した粘膜を触って起こる接触感染があります。

新型コロナウイルスはどこに存在しているか分からない。しっかり感染防止対策を行い、感染のリスクを抑えていきたい。

③ 感染防止対策

【マスクの着用】

飛沫の拡散と吸い込みを防ぐことで、飛沫感染のリスクを下げます。当初は「自分が感染者であった場合、感染を広めないようにする効果は高いが、健康な人がマスクで感染を予防する効果は低い」と考えられていました。ところがコロナの感染ルートとして飛沫感染が大きな割合を示していることがわかり、その後スーパーコンピューター「富岳」によるシミュレーションが発表され、「飛沫の吸い込みを予防する」という部分でもマスクは結構効果があることが明らかになりました。

【手洗いや手指消毒の徹底】

手指に付着したウイルスを洗い流すことで、接触感染のリスクを下げます。特に石鹸を使うことで、皮膚についている皮脂に馴染んで浮かび上がらせ、皮脂やほこりなどの汚れと一緒に、ウイルスや細菌を洗い流して落とすことができます。また、石鹸でコロナウイルス自身が持っている脂質性の保護膜を壊すことできるので、無毒化することも可能です。アルコールも同様に脂質性の保護膜を壊すことができるので、無毒化が可能です。

【こまめな換気】

換気し空気中に漂っているウイルスの量を減らすことで、空気感染のリスクを下げます。重要なのは空気の流れを生み出しウイルスを外に出すことなので、ただ窓を開ければよいというわけではなく、できれば部屋の対角線上の窓と窓を開け、部屋の中の空気が全体的に流れるようにしましょう。特に夏と冬は換気が疎かになりやすいため注意が必要です。

【感染リスクの高い環境(3密)を避ける】

換気の悪い閉じられた密閉環境、狭い空間に多くの人が集まっている密集環境、お互いの距離が近く特に会話をしている密接環境だと、空間内に存在するウイルス量が多くなります。すると、自身が触れたり、取り込んでしまうウイルス量が多くなり、飛沫感染・接触感染・空気感染のリスクが高まってしまいます。可能な限りそのような環境に身を置くのは避けるようにしましょう。

【免疫力をつける】

免疫力とは、体がウイルス・病原菌から自衛する抵抗力のことを指し、免疫力を高めることで様々な病気になりにくくなります。質の良い睡眠、バランスのよい食事、適度な運動をする、体を温める、よく笑うなど健康的な生活を送ることで免疫力は上がるといわれています。自宅に籠りがちな時間が続くと、運動不足や不規則な就寝時間になったり、気分が沈みがちになりやすいので、免疫を高めることを意識して行動することが大切です。

コロナ禍で選びたい立地条件

コロナ禍では人々の生活様式が変わり、それに伴い人々が住みたいと思う土地も変化を見せています。実際にデータとしても現れており、LIFULL HOME'Sでは、毎年実際の検索・問合せ数から算出した"実際に探されている街・駅"を集計して、買って住みたい街ランキングを発表しています。今回はそのランキングを2020年から2022年までまとめてみましたので、それを見てみましょう。

2020年の段階では、恵比寿・東京・大井町・横浜・渋谷などのビジネス街のある地域がランキングに入っています。しかし、2021年以降は本厚木・八王子・柏・橋本・千葉・平塚・大宮・八街などの、都心に比べ土地価格が割安、電車が通っており都心まで1時間以内、山や海などの自然が残るなど、共通点のある郊外のエリアのランクインが目立ってきているのが分かります。このことを踏まえ、コロナ禍でも快適に過ごしやすい立地条件について考えていきましょう。

首都圏買って住みたい街ランキング(出典:LIFULL HOME'S)

| 順位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 勝どき | 勝どき | 勝どき |

| 2位 | 恵比寿 | 白金高輪 | 白金高輪 |

| 3位 | 三鷹 | 本厚木 | 横浜 |

| 4位 | 北浦和 | 三鷹 | 浅草 |

| 5位 | 東京 | 北浦和 | 本厚木 |

| 6位 | 八王子 | 八王子 | 平塚 |

| 7位 | 浦和 | 柏 | 八街 |

| 8位 | 町田 | 目黒 | 千葉 |

| 9位 | 二子玉川 | 恵比寿 | 東中野 |

| 10位 | 大井町 | 東京 | 八王子 |

| 11位 | 本厚木 | 橋本 | 牛込柳町 |

| 12位 | 中目黒 | 浦和 | 三ノ輪 |

| 13位 | 横浜 | 千葉 | 柏 |

| 14位 | 戸塚 | 平塚 | 入谷 |

| 15位 | 柏 | 大宮 | 目黒 |

| 16位 | 渋谷 | 朝霞 | 稲毛 |

| 17位 | 印西牧の原 | 八街 | 橋本 |

| 18位 | 武蔵小金井 | 川口 | 三鷹 |

| 19位 | 白金高輪 | 牛込柳町 | 大宮 |

| 20位 | 駒沢大学 | 中目黒 | 茅ヶ崎 |

① ある程度の広さを確保しやすい地域

コロナ禍の住まいではリモートワークやオンライン学習を行うためのワークスペースを作ったり、家庭内感染が発生した時に病人を隔離することも考え、ある程度のまとまった広さを確保しやすい地域を考えておいた方がよいでしょう。しかし、都心部の土地価格は現在、高止まり状態が続いており、まとまった広さの土地を確保するのは、かなりの資金がないと難しくなっています。それに比べ、郊外の土地は価格が安いため、まとまった広さの土地を確保しやすくなっており、入念な土地探しをすることで、利便性を損なわない土地を探し出すことも可能です。

都市部に比べ郊外なら土地が安い分、建物に費用をかけやすい。自分や家族にとってコロナ禍でも快適な環境づくりをすること可能なはずだ。

② 都心部へ乗り換えなしで移動できるターミナル駅がある

コロナ禍ではリモートワークやオンライン学習が行われ、電車などの公共交通機関を利用する機会が減りました。しかし、どうしても社内で行う必要がある業務や、試験官の監視が必要な入試などの重要な場面など、公共交通機関を利用したいタイミングが出てくることは想像に難くありません。そのため、電車などの公共交通機関が全くない地域はできるだけ避け、都心部へ乗換なしで移動できる公共交通機関が利用できる地域を選んでおくと、いざという時に困らなくてよいでしょう。

JR中央線の八王子駅から新宿駅までの乗車時間は約35分。駅前は十分栄えており、駅から少し離れれば田園風景も広がっている人気のエリアだ。

③ 近所にスーパーなどの商業施設がある、または宅配サービスを利用できる

コロナ禍では感染予防の観点から混雑時を避けての買い物や短時間の買い物が望ましいため、近所にスーパーなどの商業施設が近くにあると、買い物のタイミングが分かりやすかったり、さっと買い物を済ませることが可能になります。また、日用品や食料品、医薬品の宅配サービスを受けられる地域内であれば、買い物に行く必要がなくなることで感染のリスクを抑えたり、自宅療養中にも必要なものを受け取ることが可能です。

日々の暮らしに買い物はかかせない。地元の方に長年愛されているようなスーパーがあれば、良心的な価格で販売していることも多く、安心して買い物できるはずだ。

④ 集中してリモートワークやオンライン学習できる落ち着いた土地である

コロナ禍では、リモートワークやオンライン学習が拡がりました。リモートワークやオンライン学習では、マイクやイヤホン・モニターやカメラを使い、発言や視聴を行いますが、周囲が騒々しいと発言や視聴に支障がでてしまいます。もちろん防音設備や高性能な機器でカバーすることは可能ですが、無駄な費用をかけずに、リモートワークやオンライン学習に集中するためには落ち着いた土地を選んでおくとよいでしょう。ただし、周囲の静けさを求めるあまり山奥などを住んでしまうと、インターネット環境が不十分でリモートワークやオンライン学習が満足にできない可能性があります。そのため、事前にインターネット環境が整っているかどうか調査しておきましょう。

閑静な住宅街ならば、集中してリモートワークやオンライン学習をすることが可能だ。ただし、重要なオンラインミーティングなどを行う場合は、ミーティング内容が外部に漏れないように注意しておきたい。

⑤ 発熱外来がある医療機関が近くにある

コロナウイルスに感染すると、急激に体調が悪化する場合があります。その際、医療機関が住まいの近くにあると、長距離を移動せずに受診することができるため、安心することができます。ただし、コロナウイルスの感染拡大時期と重なってしまうと医療機関自体が混み合ったり、電話が繋がりにくくなることが予想され、医療機関が近くにあったとしても、なかなか受診することができない状況があるかもしれません。もし医療機関が近くにあったとしても油断せずに、症状が軽い内に早め早めの行動を取るようにすることが大切です。

病院は木土日に全日または半日の休診を取っていることが多い。昨今では電話での受診予約も取りづらくなっていることも多い。

コロナ禍で選びたい間取り・スペース、設備

コロナ禍では住宅のトレンドが変わってきており、間取りやスペースに対する考え方に変化が訪れています。実際に、様々な会社でもコロナ禍での住宅づくりに変化が起きており、様々な商品が開発されています。これは「感染・運動不足に対抗して、健康を維持・促進したい」・「外出自粛の中でのリモートワーク・オンライン学習の利便性を高めたい」・「家族と過ごす時間が増えたので、家族と有意義に過ごせるようにしたい」などの需要が出てきたためだと思われます。今回はそのようなコロナ禍で選びたい間取り・スペース、設備について、まとめてみました。

2022年のコロナ禍の中で始まったロシアのウクライナ侵攻でエネルギーも高騰している。コロナ対策だけではなく省エネ対策も施し、できるだけ光熱費も抑えていきたい。

① 間取り・スペース

【玄関口付近に洗面所(洗面台)やバスルームの設置する】

洗面所(洗面台)やバスルームが玄関の近くにあると、外から戻ってきた時に手洗いやシャワーで体に付着したウイルスを洗い流すことができます。この場合は、玄関から洗面所(洗面台)やバスルームまでの導線が短いほど、住まいにウイルスを持ち込みにくくなりますが、玄関のデザインや間取りのバランスもあるので、設計士とよく相談した方がよいでしょう。

【玄関付近に共有収納スペース(土間収納)の設置】

玄関付近に土間収納を設置することで、帰宅時にウイルスが付着した上着や靴・帽子などを、すぐに掛けておくことができるようになります。それにより生活スペースにウイルスをなるべく持ち込まないようにすることができるため、感染リクスを下げることができます。間取りに余裕があるようならば、外遊びで使う趣味の道具、お子様の遊具やベビーカーなども収納ができるような空間を確保しておくと便利です。

【室内物干しスペースの設置】

コロナ禍では衣服に付いたウイルスを除去するために、帰宅後の洗濯頻度が増加傾向にあります。そのため、室内でも洗濯物が干せるスペースの需要が高まっています。室内物干しスペースに適している場所は、洗濯物が乾きやすいように適度な広さがあり換気ができる場所、洗濯機の設置スペースから室内物干しスペースまでの距離が近い場所、除湿機やサーキュレータなどが使用できるようにコンセントがあるのが理想です。また、料理の合間に洗濯する場合はキッチンとの距離が短い方がよく、生活感が出るのを避ける場合は来客から見えにくくなるようにした方がよいでしょう。室内干しだと花粉もつかないため、花粉症をお持ちのご家族にもオススメです。

【家庭にあったワークスペースを設置する】

コロナ禍でのリモートワーク・オンライン学習の普及により、それ専用のスペースを望む声も大きくなっています。リモートワーク・オンライン学習は、リビングやベッドルームなどで行うことは可能なのですが、専用のスペースにすることで、相手に生活感を感じさせないようにしたり、集中して会話のやり取りができます。

また、ワークスペースのタイプは、大きく分けて完全個室型と半個室型があります。周りの音などを絶対に拾いたくない方などは完全個室型にしたり、小さなお子様がいる方は半個室型にするなど、仕事のスタイルやご家族の状況により選択するとよいでしょう。

【十分なキッチンスペースの確保】

コロナ禍で外食の機会が減り、ご家族で料理するケースも増えてきています。これには「家族で共同して料理することで連帯感を持つ」「自炊することで食費を抑える」「料理を作り食べることで食育に繋がる」「楽しんで料理をすることでストレスを緩和する」など、複数のメリットがあります。しかし、日本のキッチンは一人で作業する前提で作られている場合が多いため、複数人での作業効率が悪くなりがちです。もし、ご家族で料理することを想定する場合は、左右の両側から出入りが可能なアイランド型のキッチンにしたり、通路をすれ違うことができる幅にしたりする等、ご家族で作業する前提でキッチンを作った方がよいでしょう。

【パントリールームの設置】

パントリールームがあると食料品や日用品を大量にストックできます。そのため、買い物の回数を減らすことができ、結果的にコロナウイルスの感染リスクを減らすことに繋がります。

パントリーは、一つの部屋を丸ごとパントリーにしたウォークインタイプ、部屋と部屋の通り抜ける箇所をパントリーとして使うウォークスルータイプ、部屋の一部分をパントリーとして使う壁掛けのタイプなどがあります。どのタイプを選ぶかは、間取りの余裕やストックする食料品や日用品の量に応じて決めるとよいでしょう。

【趣味のスペースやアウトドア気分を味わうことができるスペースの設置】

コロナ禍では感染防止のため人と人の接触や外出を避けがちになりやすく、一人でもできる趣味に没頭する方が増えています。例えば、ジョギングやウォーキング、トレーニングやサイクリングで運動不足を解消する方、キャンプや釣りで自然を楽しむ方、趣味と実益を兼ねた家庭菜園や手芸、料理やDIY、住まい、スキルアップのために語学学習や資格取得に励む方、空いた時間で趣味の動画視聴や読書、楽器やTVゲーム、絵画やペット飼育、音楽鑑賞を楽しむ方などです。

そのため、より自宅での過ごし方を充実させようと趣味のためのスペースを整える方も少なくありません。今後も趣味を続けていくことをお考えの方は、趣味の道具を設置しておく室内スペースや 庭や屋上を趣味に活用できるようにしておくとよいでしょう。

② 設備

【自動水栓・IoT照明】

キッチンの水栓レバー、照明のスイッチは、家族で共用するため、家庭内での接触感染に繋がる可能性があります。しかし、最近では手をかざすと水が出る自動水栓や、スマートフォンやタイマー、もしくは動くものを感知して点灯する照明が販売されています。ほかにも、様々なスイッチ自体をIoT化するSwitchbotのような機器や、手をかざして開く家庭用自動ドアのようなものも出てきました。接触せずに起動することで感染を防ぎ、在宅時間の生活の質を高めてくれるIoT家電は、今後様々なものが開発されていくと思われます。まだまだこれから発展していく余地のある分野なので、気になる方は今のうちから情報を集めておきましょう。

【宅配ボックス】

コロナ禍では、ネット通販や宅配を非対面で受け取れる宅配ボックスも導入の候補に挙がります。非対面で荷物のやり取りができるため感染のリスクを抑えられますし、もしウイルスに感染して自宅療養をすることになったとしても、わざわざ買い物に行かずに荷物を受け取れるメリットもあります。また、コロナ禍が終わったとしても、留守時の置き配は盗難の心配が常につきまといますが、宅配ボックスがあるとその心配から解放されるのもポイントです。

新しい生活様式に対応!「健康」と「快適」を最優先する住まい

新型コロナウイルスの影響は、住まいに対する私たちの価値観を大きく変えました。在宅時間の増加に伴い、健康維持のための環境や、多様な活動に対応できる間取りが求められています。

タイセーハウジングでは、このコロナ禍で再認識された「健康」と「快適性」を最重要視し、換気性能の確保や衛生的な動線設計、さらには郊外のメリットを活かしたプランニングなど、お客様の未来の生活を守るためのご提案を続けています。

時代の変化に左右されない、ご家族の安心と健康、そして笑顔を守る住まいづくりを、ぜひ私たちとお始めください。専門家として、新しい生活様式に最適な一棟を共に築き上げます。