注文住宅の補助金・助成金、税金の優遇措置

【神奈川県の場合】

2025/6/27 更新

国や各都道府県では政策目的を達成させるために、税金を使って個人や中小企業などを支援する制度を設けています。住宅の購入・リフォーム等を検討しているのであれば、こうした制度の有無を確認しておくことで、よりお得に住宅の取得やリフォームが実現することも可能です。

このページ内では国や各都道府県による住まいに関する補助金・助成金をピックアップして記載させていただきました。他の補助金・助成金等もありますので、興味のある方は国や各都道府県のホームページで確認しておくとよいでしょう。

※補助金・助成金情報は修正される可能性があります。最新情報については国や各都道府県のホームページにてご確認ください。

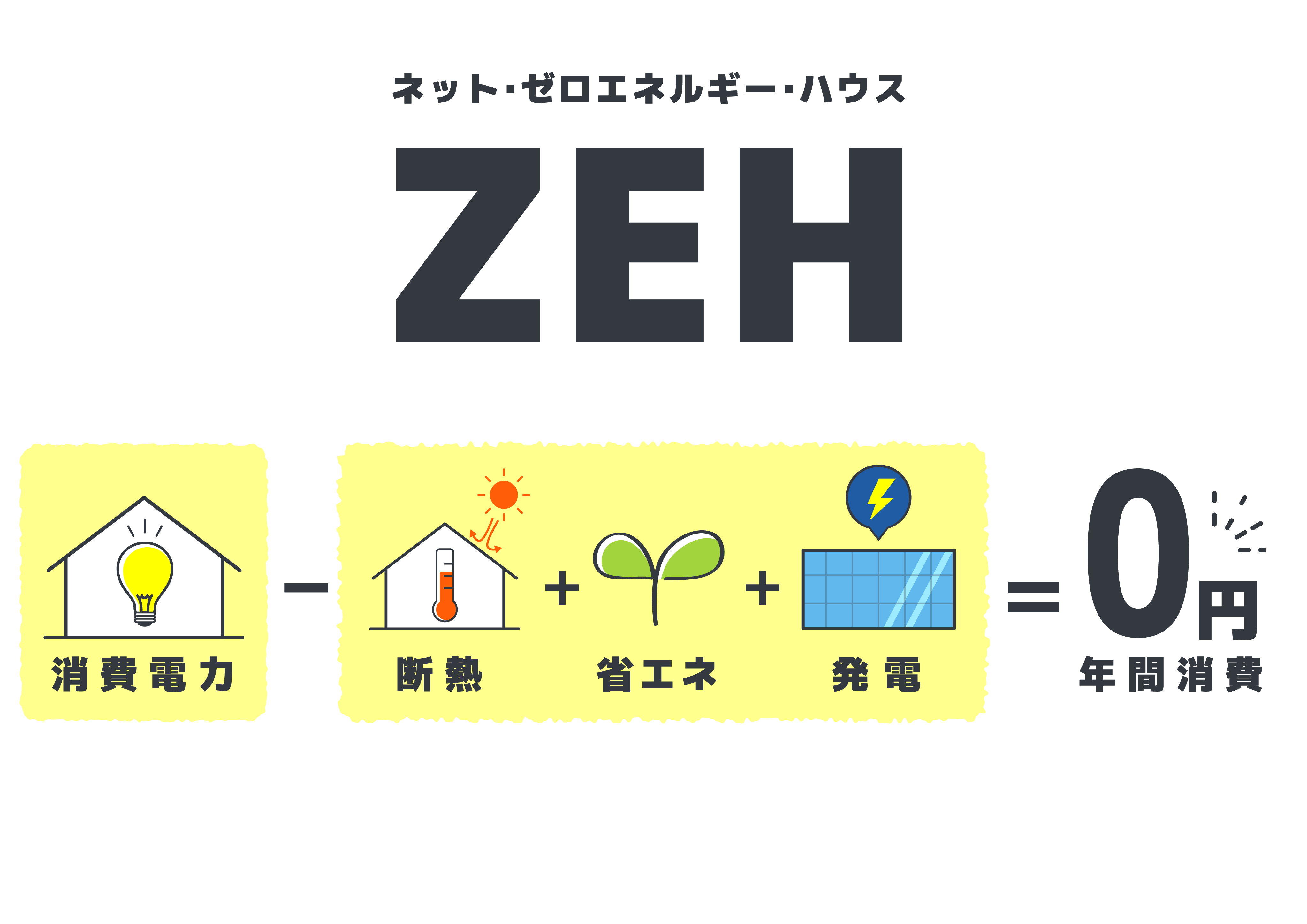

神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に対して補助することにより、その普及を促進します。

| URL | 神奈川県ホームページ |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 【ZEH+(Nearly ZEH+含む)】 90万円/戸 【ZEH(Nearly ZEH含む)】 55万円/戸 【ZEH Oriented】 50万円/戸 上記の補助額に加えて、再生可能エネルギーを除いた、基準一次エネルギー消費量削減率が「35%以上」の場合は、20万円/戸を加算 ※経費が上記の金額を下回る場合には、補助額は経費の1,000円未満を切り捨てた額になります。 |

| 条件 | 対象事業 中小工務店(※1)が施工する次の(1)から(3)の事業 (1) 県内のZEH(※2)を新築する事業 (2) 県内の新築建売のZEH(※2)を購入する事業 (3) 県内の既存住宅をZEH(※2)に改修する事業 ※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者 ※2 ZEH+、ZEH(狭義のZEH)、Nearly ZEH+、Nearly ZEH、ZEH Orientedを指す |

| 手続き | 補助金交付申請 【補助金の交付申請について】 申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。 交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。 申請期間は、令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。 神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。 提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。 【提出が必要な書類】 記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。 申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。 (1) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付申請書(第1号様式) (2) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) (3) 建設工事請負契約書(変更契約書含む。)の写し又はこれに代わるもの (4) 補助事業者の住民票の写し (5) 委任状(第1号様式別紙2) (6) 付近見取り図 (7) 平面図 (8) 住宅の施工事業者が中小企業者であることが確認できる書類の写し (9) 建設地(現況)の写真 (10) 設備の仕様が確認できるものの写し ※ZEH+又はNearly ZEH+の場合のみ (11) 北側斜線制限の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満であることが分かるものの写し ※ZEH Orientedの場合のみ (12) その他 事業の実施 交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。 なお、事業の完了は令和8年3月31日(火曜日)まででなければなりません。また、事業完了後に提出が必要となる実績報告書類には、取得に時間を要するものもありますので、あらかじめ御確認の上、事業を進めてください。 【事業着手届出書(第16号様式)の提出】 補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届出書(第16号様式) (記載例)を提出してください。 交付決定通知書の日付よりも前に補助事業に着手していなかったことが分かる写真(2枚)の添付が必要なため、手引に記載の注意事項を確認のうえご用意ください。 本届出書の提出については郵送による提出またはコチラのページより電子申請が可能です。 【補助対象住宅の種別変更時】 補助対象住宅の種別を変更する場合で、補助金額に影響を及ぼすことがない場合は変更が分かり次第速やかに、種別変更届出書(第17号様式) (記載例)を提出してください。 【変更、中止・廃止事由の発生】 補助事業の内容を変更する場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。 (補助事業の内容を変更する場合) 以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。 変更承認申請書(第4号様式) 事業変更計画書(第4号様式別紙1) (補助事業を取りやめる場合) 中止・廃止承認申請書(第7号様式) 事業の完了と実績報告書の提出 補助金の交付にあたっては、令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。 事業が完了してから2か月以内に実績報告書を提出してください。 ※補助事業の内容を変更する場合は(補助金額に影響がある場合のみ。)、実績報告書よりも前に変更承認申請書を提出してください。 【実績報告時に提出が必要な書類】 記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。 実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。 (1) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実績報告書(第11号様式) (2) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業結果報告書(第11号様式別紙1) (3) 通帳等の写し ※補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。 (4) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金計画変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 (5) 補助事業者の住民票の写し (6) BELS評価書の写し (7) 写真 ※ZEH+又はNearly ZEH+の場合のみ (8) 北側斜線制限の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満であることが分かるものの写し ※ZEH Orientedの場合のみ (9) その他 (10) 検査済証の写し ※注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ (11) 補助対象住宅の引渡日を証する書類(任意様式) ※注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ (12) 領収書の写し ※既存住宅の改修の場合のみ (13) 工事の施工経過が分かる日付入りの写真 ※既存住宅の改修の場合のみ |

| 備考 | 補助金交付 (1)または(2)のいずれかの方法で1部を提出してください。なお、持込みによる提出は受け付けません。 いずれの方法で提出する場合でも、県から問合せがあったときのために必ず各種書類の写しを手元に保管してください。 (1)郵送による提出 提出書類にはインデックスを付け、パンチで2穴をあけてください。 宛先は下記のとおりです。レターパック等、追跡可能な方法での郵送に御協力ください。 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室家庭グループ ZEH導入費補助金担当者 (2)電子申請システムによる提出 e-kanagawa電子申請からも書類の提出が可能です。なお、電子申請システムで提出した場合の郵送は不要です。申請完了時には整理番号とパスワードが発行されますので、必ず保管してください。 ※申請者ご本人による申請が必要です。 |

アスベスト含有調査に対する補助制度

民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を促進するため、民間建築物の所有者の方などに対して、アスベスト含有調査に要する費用の補助を行います。

| URL | 神奈川県ホームページ |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 補助限度額は一棟当たり25万円です。 ただし、含有調査を一検体のみ行う場合の限度額は16万円となります。 |

| 条件 | 対象市町村 以下の神奈川県内の市町村に所在する建築物 <補助対象市町村> 逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村 対象建築物 平成元年以前に建築確認を得て着工された、アスベストを含有しているおそれのある吹付け材が施工されている (1) 不特定多数の者が利用する建築物※で延べ面積300平方メートル以上1000平方メートル未満のもの ※「不特定多数の者が利用する建築物」とは ア)集会場等(建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途) イ)ホテル、旅館 ウ)飲食店、物品販売業を営む店舗等(建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途) (2) エレベーターがある建築物(エレベーターの昇降路及び機械室の部分に限る)のいずれかに該当し、これまでアスベスト含有調査を実施していない民間建築物が対象となります。 申請者 対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者 調査者 建築物石綿含有建材調査者が調査を行う必要があります。 <建築物石綿含有建材調査者とは…> 建築物における石綿含有建材の実態把握を推進するため、厚生労働省、国土交通省および環境省が連携して実施している、石綿含有建材の調査に関する専門家を育成するための講習を修了した方(建築物石綿含有調査者講習登録規定2条第2項又は第3項に規定する方)です。 調査会社をお探しの場合は、神奈川県環境計量協議会のホームページで会員情報が閲覧できます。 |

| 手続き | 申請に必要な添付書類 1. 案内図・配置図・平面図等の図面 2. 現況写真(外観・吹付け建材の状況がわかるもの等) 3. 所有権を証する書類(登記事項証明書等) 4. 確認済証の写し(台帳記載事項証明書でも可) 5. 調査者の資格者証の写し 6. 見積書の写し 7. その他 |

| 備考 | 事前相談 補助制度の利用を希望する場合は、事前相談書を作成し、必要資料を添付の上、事前相談をお願いします。 |

神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。

| URL | 神奈川県ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 申請期間 令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |

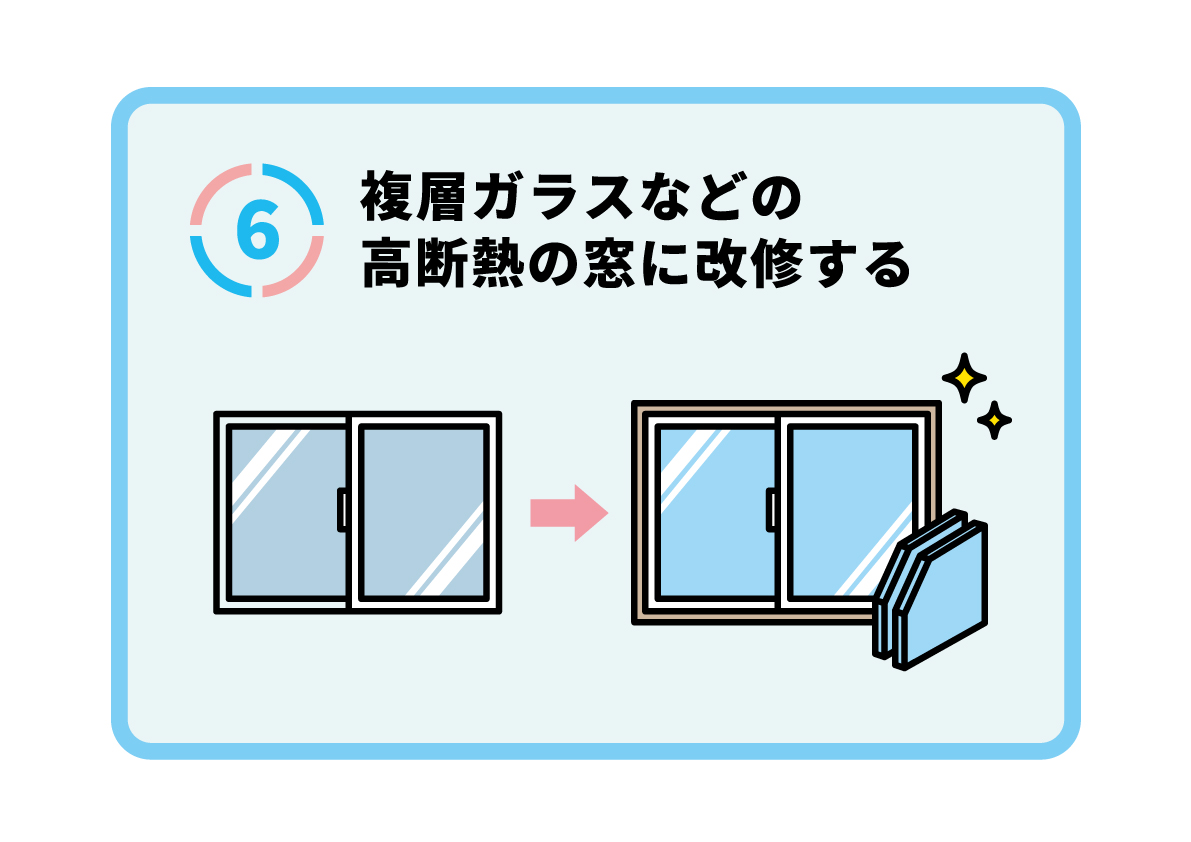

| 補助額 | 補助額など 補助対象経費の3分の1又は20万円のいずれか低い額とします。 【窓】20万円(必ず改修)※ 材料費及び労務費 【壁】20万円(任意の改修) 材料費及び労務費 【天井】20万円(任意の改修) 材料費及び労務費 【床】20万円(任意の改修) 材料費及び労務費 ※外気に接する窓(玄関ドア等含む)を改修することが必須となります。 |

| 条件 | 対象事業 指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業 改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。 1. 神奈川県内にあること。 2. 申請者の方が常時居住し、所有または区分所有していること。 3. 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの) 補助対象となる製品 国補助金において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材 確認は、下記の外部リンク先を御参照ください。 1. 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品 2. 住宅省エネ2025キャンペーンの補助対象製品(先進的窓リノベ2025事業、子育てグリーン住宅支援事業) |

| 手続き | 補助金の交付申請について 申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。 交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。 申請期間は、令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。 申請にあたっては、神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。 提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。 【提出が必要な書類】 記載については必ず交付要綱、実施要領、補助事業実施の手引を熟読の上、(1)または(2)のいずれかの方法で1部提出してください。 (1)郵送の場合 インデックスを付け、パンチで2穴開けたものを、書類の郵送先・問合せ先までご提出ください。 レターパック等、追跡可能な方法での郵送にご協力ください。 (2)電子申請システムを利用して申請する場合 交付申請については、コチラのページより電子申請が可能です。 (1) 交付申請書(第1号様式) (2) 事業計画書(第1号様式別紙1) (3) 補助対象経費の積算に関する根拠となるもの (4) 補助事業者の住民票の写し (5) 補助事業者を代表する者への申請手続に係る委任状(第1号様式別紙2)、委任者の住民票の写し ※住宅を複数の者で所有する場合のみ (6) 補助対象住宅の建築図面 (7) 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書の写し (8) 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し ※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅の場合のみ (9) 改修工事箇所の現況写真 (10) 利益等排除に関する書類 (11) その他知事が必要と認める書類 事業の実施 交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和8年3月31日(火曜日)まででなければなりません。 【変更、中止・廃止事由の発生】 補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。 (補助事業の内容を変更する場合) 以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。 変更承認申請書(第4号様式) 事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1) (補助事業を取りやめる場合) 中止・廃止承認申請書(第7号様式) ※提出にあたっては、書類の郵送先・問合せ先まで予めご相談ください。 事業の完了と実績報告書の提出 本補助金の交付にあたっては、令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。 事業が完了してから2か月以内に実績報告書を提出してください。(必着) 事業の完了から2か月以内が令和8年4月1日以降にあたる場合で、令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)を令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。(必着) 【提出が必要な書類】 記載については必ず交付要綱、実施要領、補助事業実施の手引を熟読の上、(1)または(2)のいずれかの方法で1部提出してください。 (1)郵送の場合 インデックスを付け、パンチで2穴開けたものを、書類の郵送先・問合せ先までご提出ください。 レターパック等、追跡可能な方法での郵送にご協力ください。 (2)電子申請システムを利用して提出する場合 実績報告については、コチラのページより電子申請が可能です。 ※申請者ご本人による提出が必要です。 (1) 実績報告書(第11号様式) (2) 事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1) (3) 通帳等の写し ※申請者本人名義の口座に限る (4) 仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 ※補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ (5) 住民票の写し ※交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ (6) 登記事項証明書の写し ※交付申請時に提出できなかった場合、申請時から所有者に変更があった場合のみ (7) 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し ※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で交付申請時に提出できなかった場合のみ (8) 国による交付通知書又はこれに代わるもの ※国補助金を受ける場合のみ (9) 施工が確認できるもの(改修工事箇所の現況写真) (10) 支出を証する書類 (11) その他知事が必要と認める書類 |

| 備考 | 補助金交付 実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。 交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。 交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。 書類の提出・問合せ先 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町1-2 日本経済新聞社横浜支局ビル2階 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局 電話:050-3852-1017 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)8時45分~17時00分 ※県からの問合せがあったときのために、必ず手元に写しを保管してください。 ※持込みによる提出は受け付けません。 ※神奈川県がイマジネーション株式会社に審査業務等の一部を委託しています。 ※郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。また、事務局から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。 |

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

① 注文住宅の場合

| URL | 子育てエコホーム支援事業ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 工事請負契約日の期間 契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。 基礎工事の完了(工事の出来高) 建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日) 「基礎工事より後の工程の工事」への着手 2023年11月2日以降 ※工事請負契約後に行われる工事であること 2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。 手続き期間 【交付申請の予約】 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年11月30日まで)※ 【交付申請期間】 2024年4月2日~~予算上限に達するまで (遅くとも2024年12月31日まで)※ ※お早めの申請をおすすめします。 ※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。 完了報告期間 交付決定以降、補助対象の建物に応じた下記の期間まで 【戸建住宅】交付決定~2025年7月31日 【共同住宅等で階数が10以下】交付決定~2026年4月30日 【共同住宅等で階数が11以上】交付決定~2027年2月28日 |

| 補助額 | 補助額(補助上限) 【長期優良住宅】 1住戸につき100万円 ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。 ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。) 【ZEH住宅】 1住戸につき80万円 ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。 ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |

| 条件 | 対象となる方 ・子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである ・エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方 子育て世帯とは 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 対象となる新築住宅 以下の①②のいずれか、かつ③~⑦を満たす方が対象になります。 ①証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる ②証明書等により、ZEH水準住宅に該当することが確認できる ③所有者(建築主)自らが居住する ④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である ⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの ⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの ⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる |

| 手続き | - |

| 備考 | 本補助金の重複について ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。 ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが。ただし、工事発注者が子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けることはできません。 ・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。 ・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について 「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。 他の補助金との併用 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。 財産処分の制限 本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。 経理書類の保管 エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。 |

② 新築分譲住宅の場合

| URL | 子育てエコホーム支援事業ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 基礎工事の完了(工事の出来高) 建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日) 「基礎工事より後の工程の工事」への着手 2023年11月2日以降 2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。 不動産売買契約の期間 契約日は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。 手続き期間 【交付申請の予約】 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年11月30日まで)※ 【交付申請期間】 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年12月31日まで)※ ※お早めの申請をおすすめします。 ※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。 完了報告期間 交付決定以降、補助対象の建物に応じた下記の期間まで 【戸建住宅】交付決定~2025年7月31日 【共同住宅等で階数が10以下】交付決定~2026年4月30日 【共同住宅等で階数が11以上】交付決定~2027年2月28日 |

| 補助額 | 補助額(補助上限) 【長期優良住宅】 1住戸につき100万円 ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) 【ZEH住宅】 1住戸につき80万円 ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |

| 条件 | 対象となる方 ・子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである ・エコホーム支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅※を購入(所有)する方 子育て世帯とは 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 対象となる新築住宅 以下の①②のいずれか、かつ③~⑧を満たす方が対象になります。 ①証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる ②証明書等により、ZEH水準住宅に該当することが確認できる ③所有者(購入者)自らが居住する ④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である ⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの ⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの ⑦不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※ ⑧交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる |

| 手続き | - |

| 備考 | 本補助金の重複について ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。 ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。ただし、工事発注者が子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けることはできません。 ・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。 ・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について 「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。 他の補助金との併用 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。 財産処分の制限 本補助金の交付を受けた購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、 エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。 経理書類の保管 エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。 |

③ リフォームの場合

| URL | 子育てエコホーム支援事業ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 工事請負契約日の期間 契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。 着工日の期間 2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日) 手続き期間 【交付申請の予約】 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年11月30日まで)※ 【交付申請期間】 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年12月31日まで)※ ※お早めの申請をおすすめします。 ※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。 |

| 補助額・補助上限 | 補助額 対象工事内容ごとの補助額の合計 (対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください) 複数回行うリフォーム工事 同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。 ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。 補助上限 原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。 ただし、補助上限の引き上げ条件に該当する場合、補助上限が引き上げられます。 補助上限の引き上げ 以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。 ①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である ②既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 ③①②に応じた補助上限の引き上げ |

| 条件 | 対象となる方 ・エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方 ・リフォームする住宅の所有者等であること 対象となるリフォーム工事 以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。 ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。 また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2 なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。 ①開口部の断熱改修 ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 ④子育て対応改修 ⑤防災性向上改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 ※ 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。 ※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2025事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2025事業」 「賃貸集合給湯省エネ2025事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。 ※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2025事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2025事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。 |

| 手続き | - |

| 備考 | 本補助金の重複について ・1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。 ・1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。ただし、工事発注者が子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けることはできません。 ・「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について 「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2025事業」「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可) ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。 他の補助金との併用 同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。 財産処分の制限 本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。 経理書類の保管 エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。 |

先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ2025事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現及び家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。現在のところの予算は1,350億円となっています。

| URL | 先進的窓リノベ2025事業ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 対象期間 【契約期間】 工事着手日以前 【工事着手期間】 2024年11月22日以降に対象工事に着手したもの ※対象工事とは、工事請負契約に含まれるリフォーム全体の工事をいいます。 【交付申請期間】 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1 ※1 締切は予算上限に応じて公表します。 【交付申請の予約期間】 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※1 ※1 締切は予算上限に応じて公表します。 |

| 補助額 | 補助額 補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計 ※補助対象となる窓(ガラス)およびドアは、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限ります。 上限額 一戸当たり200万円 ※交付申請は、1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事を対象とします。 |

| 条件 | 補助対象 戸建、共同住宅によらず、既存住宅に行う開口部の断熱性能を向上する事業 【補助対象事業】 開口部の断熱改修(リフォーム) 【補助対象者】 工事発注者 ※先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)および先進的窓リノベ2024事業(令和5年度補正予算)において、補助金の交付を受けた開口部に係る事業を除きます。(補助金の返還を行った場合を含む) |

| 手続き | - |

| 備考 | 補助金の還元方法 登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。 いずれか ① 補助事業に係る契約代金に充当する方法 ② 現金で支払う方法 登録事業者 補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者 ※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。 【開口部(窓)の断熱改修(リフォーム)】 契約:工事請負契約 登録事業者:施工業者(工事請負業者) |

給湯省エネ2025事業

給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。

| URL | 給湯省エネ2025事業ホームページ |

|---|---|

| 期間 | 対象期間 【契約期間】 着工日以前 【着工期間】 2024年11月22日以降 ※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。 【交付申請期間】 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1 ※1 締切は予算上限に応じて公表します。 【交付申請の予約期間】 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※1 ※1 締切は予算上限に応じて公表します。 |

| 補助額 | 予算 580億円(令和6年度補正予算) ※うち、32億円については、電気蓄熱暖房機および電気温水器の撤去に対する補助を予定。 補助額と上限額 以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。) ① 基本額 導入する高効率給湯器に応じて定額を補助 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。 【ヒートポンプ給湯機(エコキュート)】 6万円/台 【電気ヒートポンプ・ガス瞬間式、併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)】 8万円/台 【家庭用燃料電池(エネファーム)】 16万円/台 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで ② 性能加算額 ①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助 ※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。 【ヒートポンプ給湯機(エコキュート)】 加算要件A 4万円/台 加算要件B 6万円/台 加算要件A+B 7万円/台 【電気ヒートポンプ・ガス瞬間式、併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)】 加算要件A 5万円/台 加算要件B 5万円/台 加算要件A+B 7万円/台 【家庭用燃料電池(エネファーム)】 加算要件C 4万円/台 ③ 撤去加算額 ①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助 【電気蓄熱暖房機の撤去】 8万円/台 補助上限は2台まで 【電気温水器の撤去】 4万円/台 補助上限は①で補助を受ける台数まで ※本加算措置は、予算額32億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。 ※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2024年11月22日以降に撤去するものに限ります(子育てグリーン住宅支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。 ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。 ※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。 |

| 条件 | 補助対象 戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1(いずれの場合もリースの利用を含む) ◯ 購入・工事 【新築注文住宅】 補助対象者:住宅の建築主 【新築分譲住宅】 補助対象者:住宅の購入者 【既存住宅(リフォーム)】 補助対象者:工事発注者※3 【既存住宅(購入)※4】 補助対象者:住宅の購入者 ◯ リース利用※5 【新築注文住宅】 給湯器の借主 【新築分譲住宅】 給湯器の借主 【既存住宅(リフォーム)】 給湯器の借主 ※1給湯省エネ2024事業において補助金の交付を受けた事業を除きます。 ※2J-クレジット制度に参加することへの意思表明を行う事業に限ります。詳しくはこちら。 ※3買取再販事業者は対象外です。また、工事発注者が給湯器を購入し、その取り付けを施工業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)も補助対象となりません。 ※4販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。 (不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります) なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。 ※5本事業の補助対象となるリースは、こちら。 |

| 手続き | 申請区分と登録事業者 原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※1※2が、交付申請等の手続きを行う ◯ 購入・工事 【新築注文住宅】 契約:工事請負契約 補助事業者:建築事業者(工事請負業者) 【新築分譲住宅】 契約:不動産売買契約 補助事業者:販売事業者(販売代理を含む) 【既存住宅(リフォーム)】 契約:工事請負契約 補助事業者:施工業者(工事請負業者) 【既存住宅(購入)】 契約:不動産売買契約 補助事業者:販売事業者(販売代理を含む) ◯ リース利用 【新築注文住宅】 契約:リース契約(賃貸借契約) 補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者 【新築分譲住宅】 契約:リース契約(賃貸借契約) 補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者 【既存住宅(リフォーム)】 契約:リース契約(賃貸借契約) 補助事業者:消費者とリース契約を締結するリース事業者 着工日と交付申請時期 着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り ◯ 購入・工事タイプ 【新築注文住宅】 着工日:建築着工日 以降の予約が可能:建築着工日 以降の交付申請が可能:住宅の引渡し 【新築分譲住宅】 着工日:住宅の引渡日 以降の予約が可能:不動産売買契約の締結日 以降の交付申請が可能:住宅の引渡し 【既存住宅(リフォーム)】 着工日:給湯器(1台目)の設置開始日 以降の予約が可能:契約工事全体の着手日 以降の交付申請が可能:工事の引渡し または共同事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方 【既存住宅(購入)】 着工日:住宅の引渡日 以降の予約が可能:不動産売買契約の締結日 以降の交付申請が可能:住宅の引渡し ◯ リース利用タイプ 【新築注文住宅】 着工日:住宅の引渡日 以降の予約が可能:リース契約の締結日 以降の交付申請が可能:住宅の引渡し 【新築分譲住宅】 着工日:住宅の引渡日 以降の予約が可能:リース契約の締結日 以降の交付申請が可能:住宅の引渡し 【既存住宅(リフォーム)】 着工日:給湯器(1台目)の設置開始日 以降の予約が可能:リース契約の締結日 以降の交付申請が可能:工事の引渡し または共同事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方 |

| 備考 | 補助金の還元方法 登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。 いずれか ① 補助事業に係る契約代金に充当する方法 ② 現金で支払う方法 ※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含みます。 |

長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び子育てしやすい環境や防災性、レジリエンス性の向上の整備を図ることを目的とします。

| URL | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 補助額 以下の 1)と2)の合計 1)リフォーム工事に係る補助額 a. 特定性能向上リフォーム工事 b. その他性能向上リフォーム工事 c. 三世代同居対応改修工事 d. 子育て世帯向け改修工事 e. 防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事 2)インスペクション等に係る補助額 ① リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用 ② リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用 ③ 維持保全計画の作成に要する費用 ④ リフォーム瑕疵保険の保険料 事業タイプ毎の補助申請額 評価基準型・提案型【認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる場合】 1住戸につき80万円 ※1 認定長期優良住宅型【長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準】 1住戸につき160万円 ※1 1申請あたりの補助金額が10万円(補助対象工事費等が30万円)以下は補助対象外です。 ※1以下の場合、50万円を上限に加算(三世代同居対応改修工事を実施する場合/若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合/既存住宅を購入し改修工事を実施する場合) |

| 条件 | 補助対象 リフォームを行う住宅 既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象 事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。 |

| 手続き | - |

| 備考 | - |

住宅ローン控除(減税)

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。

(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合

・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類

※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2025年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須となります。

(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合

・次のいずれかの書類

[1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し

[2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書

※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。

※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。

※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。

| URL | 住宅ローン控除(減税) |

|---|---|

| 期間 | 控除期間 【新築住宅・買取再販住宅※5】 13年(※1の場合10年) ※1 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象 ※5 一定の要件を満たす買取再販住宅のみが対象 【中古住宅】 10年 |

| 補助額 | 控除率 一律0.7% 借入限度額(最大控除額) ◯ 2024年(令和6年)より前に入居した場合 【新築住宅・買取再販住宅※5】 ・長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円(455万円) ・ZEH水準省エネ住宅※2※4:4,500万円(409.5万円) ・省エネ基準適合住宅※3※4:3,500万円(364万円) ・その他の住宅:3,000万円(273万円) 【中古住宅】 ・長期優良住宅・低炭素住宅:3,000万円(210万円) ・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,000万円(210万円) ・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(210万円) ・その他の住宅:2,000万円(140万円) ◯ 2024年(令和6年)以降に入居した場合 【新築住宅・買取再販住宅※5】 ・長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円(409.5万円) ・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,500万円(318.5万円) ・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(273万円) ・その他の住宅:2,000万円(140万円)※令和5年までに建築確認の新築に限る※1 【中古住宅】 ・長期優良住宅・低炭素住宅:3,000万円(210万円) ・ZEH水準省エネ住宅※2※4:3,000万円(210万円) ・省エネ基準適合住宅※3※4:3,000万円(210万円) ・その他の住宅:2,000万円(140万円) ※1 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象 ※2 ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要) ※3 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 ※4 「新築住宅」は取得の日前、「既存住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限る ※5 一定の要件を満たす買取再販住宅のみが対象 |

| 条件 | 居住要件 ① 2025年(令和7年)12月31日までに入居すること ② 取得後6ヶ月以内に入居すること ③ その年の12月31日まで引き続き居住していること 人的要件 ① 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること ② その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※ ③ ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと ④ 入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること 住宅要件 ① 主たる住居であること ② 家屋の登記床面積が50㎡以上であること※ 共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。 ③ 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること ④ 中古住宅の場合、登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること 上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの (a)耐震基準適合証明書が取得できたもの (b)既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの (c)取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの 借入金要件 ① 住宅とその敷地を取得するための借入金であること ② 返済期間が10年以上の借入金であること ③ 金融機関等からの借入金であること 銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体 勤務先(金利年0.2%以上の場合) 親族からの借入金は、対象となりません。 ※合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象。ただし、2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けた新築又は新築後未使用の住宅に限る。 |

| 手続き | 給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書や年末残高証明書などの必要書類を添付して申告します(詳細はこちらから→)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。 |

| 備考 | - |

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

| URL | 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 |

|---|---|

| 期間 | 適用期限 令和6年1月1日から令和8年12月31日までに贈与 |

| 補助額 | 贈与税非課税限度額 質の高い住宅:1,000万円 一般住宅:500万円 |

| 条件 | 所得要件 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 床面積要件 50㎡以上 ※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。 質の高い住宅の要件 以下のいずれかに該当すること。 (新築住宅) ① 断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 (既存住宅・増改築) ① 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |

| 手続き | - |

| 備考 | - |

不動産取得税に係る特例措置

不動産取得税とは、売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

税率の特例措置

住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。(適用期限:令和9年3月31日)

課税標準の特例措置

住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。

中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。

| URL | 不動産取得税に係る特例措置 |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】 ◯ 控除額 住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。 注意:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円 ◯ 備考 1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 2. 認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。 3. 二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。 【新築住宅用の敷地】 ◯ 減額の額 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき、取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。 ・45,000円 ・土地1㎡当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3% ◯ 備考 1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。 詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 2. 「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ア)取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合 イ)取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合 3. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。 【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】 ◯ 控除額 新築された時期に応じ住宅の価格から次の額が控除されます。 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで:100万円 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで:150万円 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで:230万円 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで:350万円 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで:420万円 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで:450万円 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで:1,000万円 平成9年4月1日から:1,200万円 ◯ 備考 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証明する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 【耐震基準適合既存住宅用の敷地】 ◯ 軽減される額 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。 ・4万5,000円 ・土地1㎡当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3% ◯ 備考 1. 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 2. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。 【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】 ◯ 軽減される額 新築された時期に応じ税額から次の額が減額されます。 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで:3万円 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで:4万5,000円 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで:6万9,000円 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで:10万5,000円 昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで:12万6,000円 ◯ 備考 上記の軽減措置を受けるためには、取得の日から6ヶ月以内に、事実を証する書類を添えて減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 【耐震基準不適合既存住宅用の敷地】 ◯ 軽減される額 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。 ・4万5,000円 ・土地1㎡当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度) × 3% ◯ 備考 1. 上記の軽減措置を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。 2. 「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額となります。 |

| 条件 | 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】 ◯ 要件 住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40㎡)以上240㎡以下のもの なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。 ※一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき30㎡以上160㎡以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき床面積が30㎡以上180㎡以下。平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は30㎡以上210㎡以下。)のもの 【新築住宅用の敷地】 ◯ 要件 【新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅】の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき ・土地を取得した日から2年(令和6年3月31日までに取得したときは3年、またはこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2) ・土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき ・自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。) ・新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。) 【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】 ◯ 要件 自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50㎡以上240㎡以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合 ・昭和57年1月1日以後に新築されたもの ・昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。) ◯ 備考 建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。 ア)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書 イ)登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。) ウ)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 【耐震基準適合既存住宅用の敷地】 ◯ 要件 【耐震基準適合既存住宅(中古住宅)】の軽減措置が適用される耐震基準適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき ・土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。) 【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】 ◯ 要件 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、次のいずれにも該当するもの ・自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50㎡以上240㎡以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)のもの ・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの(取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。) ◯ 備考 建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類により証明された住宅のことをいいます。 ア)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書 イ)登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。) ウ)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 【耐震基準不適合既存住宅用の敷地】 ◯ 要件 【耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)】の軽減措置が適用される耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき ・土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。) |

| 手続き | - |

| 備考 | 令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」で行えるようになりました。 |

登録免許税の軽減措置

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことです。登記および登記制度とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護した上で取引を円滑にするために定められている法制度の一つで、様々な種類があります。不動産の売買や相続を行う場合、必ず『不動産登記』が必要になりますので、登録免許税を支払う必要が出てきます。

この登録免許税の軽減措置の背景としては『所有者不明の土地問題』などがあり、登録免許税の税率を引き下げることで移転登記を行いやすくすることが目的と考えられます。

| URL | 登録免許税の軽減措置 |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 土地の売買等に係る登録免許税の特例 令和9年3月31日までの時限措置として、土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率について、次のとおり軽減されます。 【土地の売買による所有権の移転の場合】 2.0%(本則) → 1.5%(特例税率) 【土地の所有権の信託】 0.4%(本則) → 0.3%(特例税率) 住宅に係る登録免許税の軽減措置 自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、令和9年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。 【所有権の保存登記】 0.4%(本則) → 0.15%(特例税率)※1 個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋 【所有権の移転登記】 2.0%(本則) → 0.3%(特例税率)※1※2 ・個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋 ・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準などに適合するもの 【抵当権の設定登記】 0.4%(本則) → 0.1%(特例税率) ・個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋 ・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準などに適合するもの ※1 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和9年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。 ※2 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和9年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。 |

| 条件 | - |

| 手続き | - |

| 備考 | - |

固定資産税の軽減措置

固定資産税とは、建物や土地などの資産を保有している限り、毎年課せられる税金のことです。

毎年1月1日時点でマンションや一戸建てなどの建物や土地を所有している人に対し、通常4月~6月頃には支払いの通知が届けられるようになっています。

固定資産は大きく分けると『土地』『建物』『償却資産』があり、税額の計算式は「課税標準額 × 税率(1.4%)= 固定資産税額」となっています。

しかし、所有している固定資産の価値が、土地30万円以下・家屋20万円以下・償却資産150万円以下であれば、固定資産税は課されません。この場合には、届け出は不要となっています。

| URL | 固定資産税の軽減措置 |

|---|---|

| 期間 | - |

| 補助額 | 新築住宅 新築の長期優良住宅は、一般住宅と比較して減税される期間が長くなります。 (長期優良住宅とは、耐震性・耐久性・可変性に優れ、将来にわたり長く住み続けられる住宅として所管行政庁に認定された住宅のことです。) ただし、居住部分の床面積が50㎡以上で、280㎡以下である必要があります。併用住宅の場合は、実際に住むところの割合が2分の1以上あることが適用要件となっている。 ・長期優良住宅の場合では軽減される固定資産税が5年間は2分の1に、マンションの場合は7年にわたって2分の1になります。 ・ただし、長期優良住宅ではない新築住宅の場合では3年間は2分の1に、新築マンションでは5年にわたって2分の1に減額となります。 住宅用地 住宅用地のうち200㎡以下の部分は「小規模住宅用地の特例」により、住宅用地のうち200㎡を超える部分は「一般住宅用地の特例」により、土地分の固定資産税と都市計画税の課税標準額が次のように減額されます。 ・小規模住宅用地の特例が適用された部分は、固定資産税の課税標準額が6分の1に、都市計画税の課税標準額が3分の1に減額されます。 ・一般住宅用地の特例が適用された部分は、固定資産税の課税標準額が3分の1に、都市計画税の課税標準額が3分の2に減額されます。 リフォーム 優れた良質な住宅ストック形成促進のため、一定のリフォームを施した住宅は翌年度分の固定資産税(家屋部分)が軽減されます。 【耐震リフォーム】 翌年度1年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。 ◯ 主な適用要件 ・耐震改修工事費が50万円を超える(補助金等は含まない) ・1982年1月1日以前から所在する家屋 ・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行う ・2024年3月31日までに工事完了 ・耐震改修が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する 【バリアフリーリフォームの場合】 翌年度1年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。 ◯ 主な適用要件 ・新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸を除く) ・バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ・次のいずれかに該当するものが居住する住宅の改修工事 ・65歳以上の者 ・要介護または要支援の認定を受けている者 ・障がい者等 ・補助金等を除いた対象工事の工事費用が50万円を超える ・2024年3月31日までに工事完了 ・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する 【省エネリフォームの場合】 翌年度1年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。 ◯ 主な適用要件 ・2014年4月1日以前から所在する家屋(賃貸を除く) ・省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ・省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも2016年省エネ基準相当に新たに適合する ・対象工事の工事費用が60万円を超える(補助金等は含まない) ・2024年3月31日までに工事完了 ・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する 【長期優良住宅化リフォームの場合】 翌年度1年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。 ◯ 主な適用要件 ・リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用 ・補助金額等を除いた工事費用が50万円を超える一定の耐震改良工事または工事費用が60万円を超える一定の省エネ改修工事を行う ・2024年3月31日までに工事完了 ・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく改修工事を行う ・改修工事が完了した日から3カ月以内に条例に基づき申告書を提出する |

| 条件 | - |

| 手続き | - |

| 備考 | - |

どこでも、どんな夢でも。技術と設計力で叶える理想の住まい

住まいづくりの可能性に、エリアや条件の制限はありません。

タイセーハウジングは、これまで培ってきた高気密・高断熱住宅の確かな技術と、お客様の多様なライフスタイルに応える設計力で、どのような地域、どのようなご要望でも、真摯に向き合い最高の住まいをご提案します。

「他社では難しいと言われた」「地域外だけど相談したい」といったご要望も、まずはお聞かせください。私たちは、家づくりのプロとして、最初から最後までお客様を丁寧にサポートいたします。