耐震等級、耐震等級とよく耳にすると思いますが、一般的によく聞く耐震等級にも2種類あるのは知ってますか?

構造計算をかけている耐震等級取得と性能表示計算の耐震等級取得の計算方法ではレベルが違うのです。

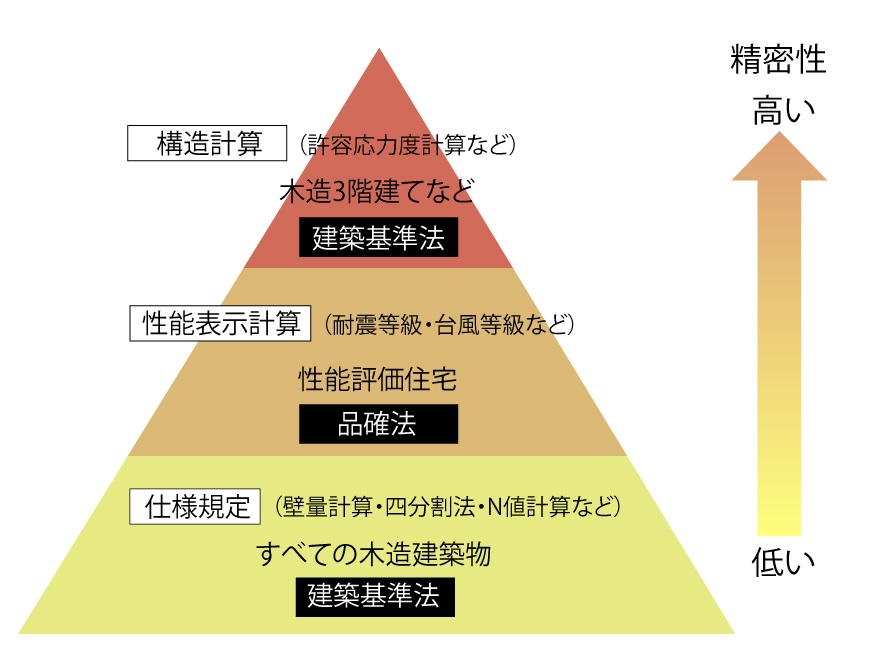

日本の建築基準法では、建物の安全性を確認する方法が大きく分けて3通りあります。

まず、図の一番下の仕様規定というものは、『日本で家を建てるならば、建築基準法上最低でもこれだけの安全性だけは確保してください。』という、最低限の計算方法です。これが、壁量計算と呼ばれるものです。多くの工務店では、こちらの基準を満たした計算方法で建築しています。

次に性能表示計算というものがあります。この計算方法では、耐震等級2、耐震等級3などの基準を満たす建物にすれば、表示出来る建物となります。大手ハウスビルダー、ハウスメーカーの基準がこちらになります。性能表示計算は壁量、配置バランス床倍率、接合部、基礎、横架材のチェックがありますが、バランスを検討している簡易計算で基礎や横架材はスパン表を用いるだけで、一棟一棟に計算はかけていません。

最後に一番精密性の高い計算方法、構造計算という許容応力度計算があります。構造計算には3通りあります。

日本の建築基準法上、木造の建物においては主に許容応力度計算が用いられています。タイセーハウジングでは、この構造計算(許容応力度計算)を用いて建物を建てています。

では、3つの計算方法の違いについてですが・・・

図のように上に行けば行くほど、精密な計算方法で家を建てられるため、精密性が違ってきます。デジカメの画素数で言えば、仕様規定(50万画素) ⇒ 性能表示計算(500万画素) ⇒ 許容応力度計算(800万画素)と言われています。

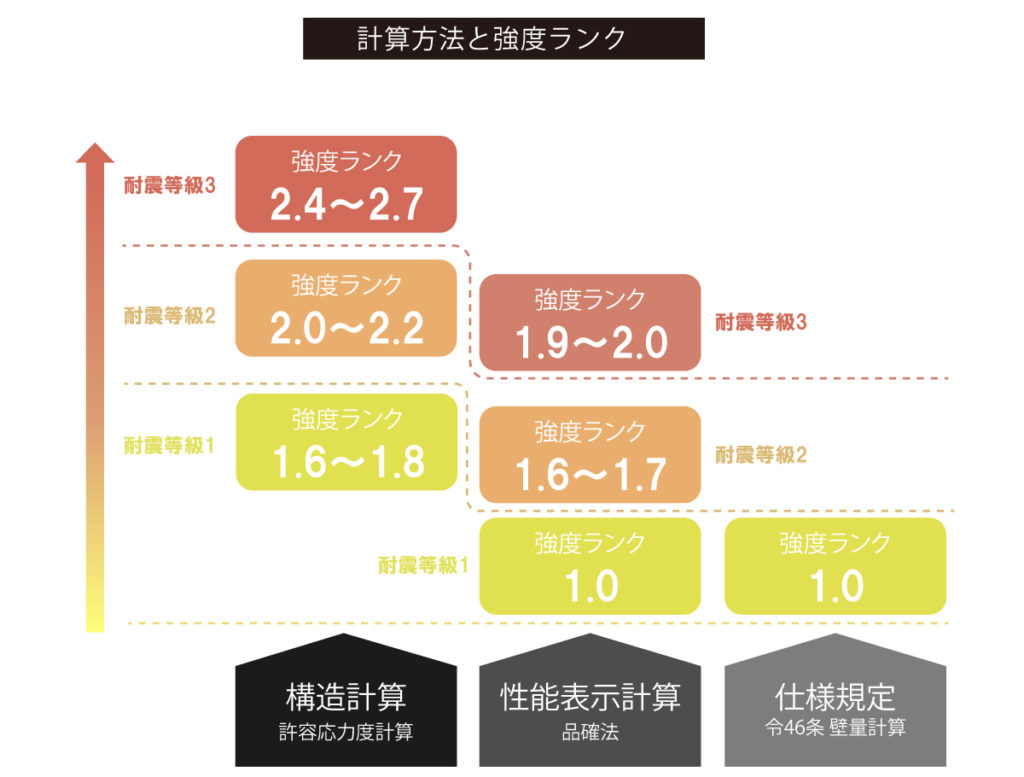

始めにお話ししましたが、性能表示計算の耐震等級2、3と許容応力度計算の耐震等級2、3は別次元の計算方法の耐震等級取得なのです。性能表示計算の耐震等級3と許容応力度計算の耐震等級3は、同じ耐震性能ではないのです。

耐震性を高めるには、一番精密性の高い計算方法を用いた、構造計算(許容応力度計算)をかけた耐震等級3の取得が一番ですが、性能表示計算の耐震等級3と許容応力度計算の耐震等級2はほぼ一緒の位置付けとなります。

耐震等級の詳しい説明についてはこちらから