吹き抜けリビングのメリットとデメリット

失敗しないために押さえるべきポイントを解説

2024/7/23 公開

一戸建ての間取りを検討する際、吹き抜けのあるリビングに憧れを抱く方は多いのではないでしょうか。明るく開放感を出せる吹き抜けを設けることで、家族が集まってくつろげる空間を実現できます。

本記事では吹き抜けのメリットやデメリット、吹き抜けで失敗しないためのポイントを詳しく解説します。これから家づくりを考える方の参考になるよう、吹き抜けと相性の良い設備の組み合わせや実例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事

アウトドアリビングのメリットとは?後悔しないための注意点や実例をご紹介!

2024/11/15 公開

2階リビングのメリットって?デメリットとその対策方法や建築実例もご紹介!

2024/7/9 公開

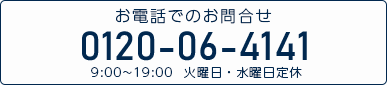

間取り相談を無料で承ります。

注文住宅におしゃれな吹き抜けリビングを設置したい方はこちらから

吹き抜けとは?

吹き抜けとは、1階部分の天井と2階部分の床を抜き、上下階をひと続きにした空間のことを言います。開放感を出せるため人気のデザインで、リビングや玄関に採用されることが多いです。吹き抜け部分に窓を設ければ、さらに明るさを確保できます。一戸建てだけでなくマンションに採用することもできますが、マンションの場合は建物の構造上難しい場合があることから、設計段階で入念な検討が必要です。

また、完全な吹き抜けではなくても、1階の天井の高さを通常より高くした「高天井」という形式もあります。吹き抜けほどではないものの、通常より1階部分の開放感を演出できます。吹き抜けや高天井を採用することで家全体の印象が開放的になり、より豊かな住空間をつくれるでしょう。

リビングに吹き抜けを採用するメリット

吹き抜けには快適な住まいを生み出す魅力的な特徴があります。リビングに吹き抜けを設けることで得られる主なメリットについて、詳しく解説します。

① 明るくて開放感のある空間になる

吹き抜けの最大の魅力は、明るくて開放感のある空間を生み出せることにあります。天井までの高さを伸ばして空間を縦方向に大きく広げるので、実際の床面積以上の広さを感じることが可能です。例えば同じ10畳のリビングだとしても、吹き抜けを設けることで空間が拡大され、開放的な印象に変わります。

特に都市部など十分な敷地面積を確保しにくいエリアで大きな利点となります。リビングの面積が十分ではないと感じるケースでも、吹き抜けを設ければ視覚的な広がりを確保できるためです。限られたスペースで快適な暮らしを実現したい方にとって、吹き抜けは魅力的な選択肢になります。

② 家族の気配を感じられ、コミュニケーションが取れる

家族の気配を感じられ、コミュニケーションを取りやすくなることも吹き抜けのメリットです。上下階がひと続きになっていれば、別の階にいる家族の様子を把握しやすくなります。

例えば子ども部屋が2階にある場合でも、1階から気軽に呼びかけたり会話したりできるため、安心感が得られ、居心地の良さを感じられるでしょう。空間的なつながりがあることでさりげない日常のやりとりを増やし、家族の絆を強める効果も期待できます。

③ 日当たりが良くなる

吹き抜けを設けることで、日当たりと風通しが良くなるメリットもあります。1階と2階の間を吹き抜けにすれば、2階から採光しやすくなります。さらに吹き抜けの上部に窓を設置することで、日光が直接差し込む明るいスペースを確保できるでしょう。

④ おしゃれなインテリアになる

吹き抜けは開放感や日当たりの良さといった機能面だけでなく、見た目のおしゃれさからも人気です。高い天井空間を生かしてシーリングファンを設置したり、存在感のある照明器具を吊るしたりすることで、ワンランク上のインテリアを実現できます。

例えば吹き抜けとリビング階段を組み合わせれば、開放的で洗練された印象の空間をつくることも可能です。一般的な住まいと異なる見た目によって家全体の雰囲気が格上げされ、訪れた方に見てもらいたくなる空間をつくれます。

⑤ 空気が循環する

吹き抜けのある住まいでは、1階の窓から入った空気が2階へ上がって窓から外へ抜ける、あるいはその逆に流れることで、上下に自然な風の通り道が生まれ、空気の流れが良くなります。また暖かい空気は軽いので自然と上に向かって流れます。1階で暖まった空気が2階へ上がっていくことで、家全体の空気が循環しやすいです。暖かい空気が自然に広がり、部屋ごとの温度差が小さくなればエネルギー効率も良くなるでしょう。

エアコンや換気扇、シーリングファンなどと組み合わせればさらに効果が大きくなり、湿気や生活臭がこもりにくく、カビやダニの発生リスクを抑えやすいのもメリットです。1年を通じてクリーンで健やかな環境を保ちやすくなるでしょう。

リビングに吹き抜けを採用するデメリット

吹き抜けには多くの魅力的なメリットがありますが、注意するべきポイントもあります。ここでは、リビングに吹き抜けを設けることで生じるデメリットについて詳しく解説します。

① 冷暖房の効率が悪く、光熱費が高くなる

吹き抜けのデメリットの一つは、冷暖房の効率が悪く光熱費が高くなることです。夏場は窓から差し込む強い日差しで室温が上昇しやすくなり、冬場は暖かい空気が上に流れる一方、1階が寒くなりがちです。特に足元の冷えを感じやすくなるでしょう。

吹き抜けを設けることによる夏の気温上昇で冷房効率が下がり、冬も2階と1階の温度差が広がれば暖房効率が悪化します。快適な室温を維持するために余分なエネルギーが必要となり、光熱費が通常より高くなる可能性があります。

② メンテナンスや手入れに手間がかかる

日常的なメンテナンスや手入れに手間がかかるのも、リビングを吹き抜けにするデメリットです。高い位置にある窓の清掃や照明器具の交換など、通常の住宅では簡単にできる作業が、吹き抜けでは難しくなります。

自分で安全に作業できない場合、専門業者に依頼するとコストが発生します。自ら作業するにしても、脚立や伸縮性のある掃除用具などを用意する必要があるでしょう。

③ 音やにおいが家全体に広がりやすい

吹き抜けは採光や風通しの面で優れていますが、それは同時に音やにおいが家中に広がりやすいという弱点にもなります。別の階の生活音が伝わりやすく、料理などのにおいも広がりやすいです。

例えば1階のリビングで流しているテレビの音が、2階で勉強中の子ども部屋に響いたり、キッチンで魚を焼くにおいが寝室まで届いたりすることもあるでしょう。日常の避けられない音やにおいが家族のストレスとなる可能性もあり、配慮が求められます。

④ 2階の床面積が減る

吹き抜けを設けることで生じる物理的なデメリットに、2階部分の床面積が減ってしまうことがあります。敷地や建築面積に制約があって十分な居住スペースを確保しにくい場合は、吹き抜けの採用を見送らざるを得ない場合もあるでしょう。

吹き抜けの代わりに1階の天井高を通常より高くする「高天井」とするのも一つの方法です。高天井であれば開放感を出しつつ、2階の床面積を犠牲にせずに済みます。

⑤ 耐震性能が劣る可能性がある

吹き抜けを設けると、地震に対する強さ(耐震性能)が弱くなる可能性があります。1階の天井をなくした大きな一体空間になる分、柱や壁が減るためです。吹き抜けの規模や必要な壁量、梁の太さなど、構造的に問題がないか事前の検討が大切になります。不安がある場合は、耐震性に実績のあるハウスメーカーや工務店に相談し、安心できる構造計画にしてもらうことをおすすめします。

リビングに吹き抜けをつくるときのポイント

魅力の多い吹き抜けのある家も、適切な計画がなければ後悔する可能性もあります。リビングを吹き抜けにして失敗しないためのポイントを解説します。

① 吹き抜けにしたい理由を明確にする

リビングに吹き抜けを採用して失敗しないためには、吹き抜けにする目的や理由を明確にすることが大切です。単に「見た目が良い」「人気がある」などの理由だけでなく、家族の暮らしに具体的にどのようなメリットがあるのかをよく考えることが重要です。

- 日当たりの良いリビングにしたい

- 家族間のコミュニケーションを取りやすくしたい

- 敷地が狭く面積を確保できないため広く感じられる空間にしたい

リビングを吹き抜けにするにはさまざまな理由が考えられます。家族の意見を聞きながら、自分たちにとっての優先事項を明確にしましょう。吹き抜けにする理由が明確になれば計画段階で重視する項目が分かりやすくなり、理想の空間づくりに近づきます。

② 高気密・高断熱の家を建てる

リビングに吹き抜けを設ける場合、空間が広がるため冷暖房効率が低下する傾向があります。この問題に対処するため、高気密・高断熱の家づくりが重要です。

高気密・高断熱について詳しく説明すると、次の表のようになります。

| 高気密 | 建物のすき間を極力少なくし、外部との空気の出入りを最小限に抑えた状態を指します。壁や床、天井などのすき間を断熱材や気密テープなどで埋め、空気の漏れを防ぎ、室温を保ちます |

|---|---|

| 高断熱 | 断熱性能が高い状態です。壁や床下、天井に断熱材を入れ、室外の気温変化の影響を受けにくくします。断熱性能の高い窓なども有効です |

高気密・高断熱の家では、室内の温度が安定し、冷暖房の効きも良くなります。快適な室内環境を維持し、光熱費の上昇を抑えられます。

③ 空調設備を整えて冷暖房効率を上げる

吹き抜けのある家で快適な温度環境を維持するには、適切な空調設備の整備も重要です。エアコン以外の空調設備として活用される全館空調システムは、家全体の気温を快適に維持できますが、導入コストが高いことが難点です。予算を抑えたい場合はエアコンと床暖房の組み合わせも有効な選択肢となります。

吹き抜けのある家では、エアコンを適切な場所に設置することもポイントです。通常は床から1.8~2.4mほどの高さにある天井付近に配置しますが、吹き抜けのある部分では、1階と2階の中間に設置するのがおすすめです。通常より高めの場所に配置することで、効率的に空気を循環させられます。

冷たい空気は下方に滞留する性質があるため、床暖房も効果的です。特に冬場は暖房で暖められた空気が上方に流れることから、足元の床暖房で室内全体を効率的に暖める効果が期待できます。

④ 防音・防臭対策をする

防音や防臭対策をすることも、リビングを吹き抜けにして失敗しないためのポイントです。開放感と引き換えに音が伝わりやすくなってしまう場合、2階の部屋を防音構造にしたり、壁やドアに防音性能の高い素材を使用したりする方法があります。

しかし、防音室は費用が高く、夏場は熱がこもりやすいのがデメリットです。寝室や勉強部屋は吹き抜けからできるだけ離れた場所に配置するなど、間取り面で工夫することも重要になります。

料理などのにおいが広がりやすくなる問題には、キッチンに仕切りを設けてにおいそのものが広がらないようにする方法が有効です。仕切りにガラスを用いれば、開放感を維持できます。空気を吸い込むパワーの大きい高性能な換気扇を設置することも効果的です。

⑤ 照明器具の選び方に注意する

吹き抜けで失敗しないためには、照明器具の選び方にも注意する必要があります。高い位置にある吹き抜けの天井に付ける照明は、電球交換や掃除に手間がかかります。最近はLED電球が普及したため電球交換の機会は減っていますが、きれいに保つには定期的な掃除が欠かせません。

照明の種類や付け方を工夫すれば、手入れの手間を減らせます。吹き抜けでよく使われる照明には、天井から吊るすペンダントライトや、梁や壁に付けるスポットライトがあります。これらは部屋全体をよく照らせる上、比較的手が届きやすい場所に付けられるのが利点です。

吹き抜けにちなんだ設備として、おしゃれさと換気効果を兼ねたシーリングファンもおすすめできます。しかし、ファンの羽根はほこりがたまりやすく高所での掃除が必要になるため、その手間を考慮した上で導入を検討してください。

⑥ 高天井にする方法もあり

吹き抜けに近い効果を上げつつ、2階の居室面積を確保する方法として、高天井にする選択肢があります。高天井とは、1階の天井高を通常よりも高く設定する方法です。これにより、開放感を得ながらも2階の床面積を犠牲にせずに済みます。高くした部分に窓を設けて日当たりを良くすることも可能です。

1階は高天井にするだけでも空間に広がりと開放感を出せます。天井が高いことで視線が上に向き、室内が広く感じられるのです。高天井で2階の床が高くなった部分はスキップフロアとして活用します。

スキップフロアは同じ階層内で高さの異なる部分です。書斎やキッズスペースなどとして活用できます。吹き抜けの代替となるスキップフロアは柔軟な空間設計を可能にします。

タイセーハウジングの家は吹き抜けリビングに向いている

吹き抜けリビングをいつも心地良く楽しむには、地震に強い構造と、高い断熱・気密性能が欠かせません。タイセーハウジングは性能にこだわった家づくりを行っているため、開放感と暮らしやすさを両立した吹き抜けリビングを実現しやすいのが特長です。ここでは、その理由を詳しくご紹介します。

① 地震に強い家

地震の多い日本で吹き抜けのある住まいに安心して暮らすには、「地震に強い家づくり」が欠かせません。ここでは、タイセーハウジングが重視する構造計算や耐震性の高い基礎づくりなど、揺れに強い住まいを支える取り組みをご紹介します。

強い耐震性能を確保

大地震や台風が来ても耐えられる建物かどうかを確認するには、柱や梁、基礎にかかる力を細かく検証する構造計算が欠かせません。従来、2階建ての木造住宅では構造計算は必須ではなく、十分に行われていないケースも存在していました。ですが、2025年の建築基準法改正により、今後は構造に関する資料提出が広く求められるようになっていきます。

タイセーハウジングではこうした流れに先んじて、全棟で構造計算を行ってきました。数値に裏付けられた強い耐震性能を確保してきた実績があり、吹き抜けリビングでも安心して暮らせる住まいづくりが可能です。

※参考:国土交通省.「2025年4(予定)から4号特例が変わります」(参照 2025-11-28)

耐震性の高い基礎

タイセーハウジングの基礎構造は、1棟1棟に構造計算を行い、高い耐震性能を確保しています。マニュアル通りの画一的な基礎ではなく、構造計算に基づいてその家に最適な形状・鉄筋量とすることで、地震に強い安心の住まいづくりを支えます。

住宅性能評価書を取得

タイセーハウジングの住まいでは、第三者機関による「住宅性能評価書」を取得しています。住宅性能評価書とは、家の性能を等級や数値で示した公的な評価書です。新築住宅では次の10分野について評価されます。

- 構造の安定

- 劣化の軽減

- 維持管理更新への配慮

- 温熱環境

- 火災時の安全

- 空気環境

- 光・視環境

- 音環境

- 高齢者等への配慮

- 防犯

これらの基準により、建てる前から性能を客観的に判断できる他、耐震等級に応じて地震保険料の割引が受けられるなどのメリットがあります。

※参考:一般社団法人住宅性能評価・表示協会.「新築住宅の住宅性能表示制度について」(参照 2025-11-28)

② 気密性と断熱性に優れた家

吹き抜けリビングを年中快適に保つには、すき間の少ない気密性と、外気の影響を受けにくい断熱性が不可欠です。この章では、タイセーハウジングの家がどのように高気密・高断熱を実現しているのか、その仕組みとメリットをご紹介します。

良好なUA値

UA値とは、壁や窓、天井など家全体からどれだけ熱が逃げやすいかを示す指標です。「外皮平均熱貫流率」と呼ばれ、数値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。

一般的な住宅の基準値が0.87であるのに対し、タイセーハウジングではもっとも優れたもので0.46を実現しています。数値が大きくても0.60と、一般的な住宅の性能を大きく上回っているのが特長です。高い断熱性を有することから、室温が不安定になりやすい吹き抜けのある住まいでも快適さを保ちやすくなります。

気密性を保つマシュマロ断熱

タイセーハウジングが採用しているマシュマロ断熱は、中身がほとんど空気になっているウレタン断熱材を使い、室内・室外間の熱の移動を抑える方法です。壁の間に断熱素材を吹き付け、その場で発泡させる仕組みで、マシュマロのようにきめ細かく柔らかい泡が構造体のすき間を埋めます。

これにより高気密・高断熱を実現し、壁内の結露を抑えることで、ダニやカビ、シロアリの発生も防ぎます。住まいを長く健全に保ちつつ、1年を通じて快適な室内環境づくりに貢献する方法です。

高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」

タイセーハウジングの窓には、高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」が標準採用されています。Low-E複層ガラスとは、2枚のガラスの間に中空層を設け、その内側のガラス表面に特殊な金属膜(Low-E膜)をコーティングしたものです。スリムなフレームで熱が逃げるのを抑えつつ、光をしっかり取り込み、優れた断熱性能を実現します。

床下冷暖房+全館空調

床下冷暖房と家全体を一括で空調する全館空調を組み合わせている点も、タイセーハウジングならではの強みです。足元から家全体を温めたり冷やしたりすることで、フロアまるごと一定の室温を保ちます。

LDKだけでなく廊下や脱衣所まで温度差が小さく、家中どこにいても快適です。冷暖房の室内機が露出しないため見た目もすっきりしています。こうした仕組みにより、大きな吹き抜けがある住まいでも「快適に暮らせる」といった声をいただいており、吹き抜けリビングをかなえたい方に心強い設備といえます。

吹き抜けと相性の良い組み合わせ

吹き抜けの魅力を最大限に引き出すには、適切な設備と組み合わせることも大切です。ここでは、吹き抜けと相性の良い組み合わせを紹介します。

① 吹き抜け+リビング階段

リビング階段は、吹き抜けと組み合わせるとさらに魅力的な空間になるため人気です。玄関から直接2階に上がれる一般的な階段と異なり、リビング階段なら家族みんなが自然と顔を合わせやすくなります。例えば子どもが学校から帰ってきたとき、必ずリビングを通るので、親は子どもの様子が分かりやすいです。家族同士で声を掛け合う機会も増えるでしょう。

リビング階段を採用すると見た目もおしゃれになります。特に踏み板と骨組みだけでできたスケルトン階段を設置すれば、より開放的でモダンな雰囲気になります。階段自体がインテリアの一部になり、機能性と美観を両立させ、吹き抜けの魅力を最大限に引き出す効果的な間取りになるでしょう。小さな子どもがいてスケルトン階段が心配という方でも、転落防止のネットや踊り場を設ける、などの対策方法があります。

② 吹き抜け+窓

吹き抜けに窓を上手に配置すると、家の雰囲気が大きく変わります。吹き抜け部分に大きな窓を設けることで、明るい日差しが室内に入りこみやすくなります。家全体が明るくなり、より広々とした空間を感じられるでしょう。さらにウッドデッキなどの外構を充実させれば、リビングと屋外に一体感が生まれ、一層広さを感じることも可能です。

2階の壁の吹き抜け側に窓を付けることで、家族の絆を強める効果が期待できます。子ども部屋から1階のリビングが見えるようにしたり、寝室からリビングを見渡せるようにしたりすることで、家族の様子が自然と目に入るようになります。窓の配置を工夫すれば室内が明るくなるだけでなく、家族の気配を感じられる温かい空間にもできるでしょう。

③ 吹き抜け+シーリングファン

シーリングファンを吹き抜け空間に配置することで、おしゃれな雰囲気をさらに高められます。存在感のあるデザインが室内のアクセントとなり、空間全体の印象を良くします。見た目だけでなく、空気の循環を促し、室温を均一に保つ効果がある点もメリットです。夏は涼しく、冬は暖かい空気を効率よく循環させることで、快適な室内環境を維持できます。

ただし、シーリングファンは高い位置に設置されるため、掃除しにくいのがデメリットです。ほこりが付きやすいファンの掃除は、特に手間がかかります。ほこりの付きにくい素材を使ったり、伸縮できる掃除用具を用意したりするのがおすすめです。

【実例】吹き抜けの魅力を最大限に生かした暖かい家

タイセーハウジングが施工した吹き抜けリビングの実例をご紹介します。吹き抜けの魅力を最大限に引き出しつつ、実用性も考慮した工夫を随所に施したのがポイントです。

豊かな自然光を室内に取り入れるため、吹き抜けの上部にはスリットガラスを採用しました。ガラスはメンテナンスの負担を軽減するためのFIX窓(開閉できない固定窓)になっています。デザイン面では、1階と2階の中間部分にあえて梁を露出させることで、インテリアのアクセントとしておしゃれな雰囲気を演出しています。

冬場に足元が冷えすぎないようにする対策として、床暖房システムを導入しました。STIEBELのダクトレス換気システムも採用し、部屋全体を均一に暖められるようになっています。冬場でも床暖房のみで十分な暖かさを確保することができ、エネルギー効率の良い快適な室内環境を実現できています。

お客さまインタビューでさらに詳しく間取りの魅力をご覧になれます。

吹き抜けの良し悪しを知ろう

開放感と明るさを得られるリビングの吹き抜けは、多くの方の人気を得ています。しかし、温度管理の難しさや生活音の伝わりやすさなどデメリットを事前に理解しておかなければ、実際に暮らし始めてから後悔する可能性もあります。吹き抜けの良さを最大限に生かしつつ、問題点も適切に対処できるよう、ハウスメーカーの選定や間取りの検討は慎重に行うことが大切です。

神奈川県厚木市と東京都世田谷区に拠点があるタイセーハウジングは、住宅完成後のご家族の暮らしをしっかりイメージしながらお打ち合わせを行います。吹き抜けの施工はもちろん、高気密・高断熱の家の建築にも実績があります。吹き抜けの家に関心のある方はぜひ一度、タイセーハウジングへの資料請求をご検討ください。