ガレージハウスとは?

メリット・デメリットや実例、注意点をポイント解説

2024/8/3 公開

土地の価格が高騰する昨今、注文住宅づくりでは土地選びが大きなハードルになります。立地条件や予算の問題で十分な広さの土地を確保できなかった場合に採用したいのが、ガレージハウスです。

ガレージハウスは住居と車庫が一体となった設計で、限られた敷地を有効に活用できます。都市部の狭小地でも、個性と機能性を兼ね備えた住まいを実現できるでしょう。

この記事では、ガレージハウスのメリット・デメリットや、建てる際の注意点について解説します。建築実例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事

ビルトインガレージのメリット・デメリットとは?注意したいポイントや実例も解説!

2024/9/14 公開

キューブ型注文住宅の特徴|魅力や注意点、おしゃれな仕上げ方も紹介

2024/8/3 公開

設計相談を無料で承ります。

かっこいいガレージハウスを検討している方はこちらから

ガレージハウスとは?

ガレージハウスとは、道路と接する階に車庫を組み込んだ住宅を指します。2階建てや3階建て、平屋など住宅形状は問いません。車庫の部分は「ビルトインガレージ」や「インナーガレージ」と呼ばれ、シャッターや扉で外部と遮断されるのが一般的です。

ガレージハウスのプランや車庫の利用方法は、住宅の種類によって異なることがあります。以下では一般住宅、セカンドハウス、オフィスを例に、ガレージハウスをどのように利用するか紹介します。

① 一般住宅

ガレージハウスは限られた土地を有効活用できる点が魅力で、一般住宅の場合、都市部では1階は車庫のみ、2~3階が居住スペースというパターンが多いです。一方で、郊外など比較的広い土地を確保できる場合は、車庫と居住スペースの一部を1階に設けた2階建てや、平屋にすることも可能です。土地の条件によってガレージハウスの設計が左右されます。

② セカンドハウス

セカンドハウスは、自宅以外に定期的に居住する「第2の我が家」です。マリンスポーツや野菜づくりなど趣味を楽しむために郊外に所有するケースが多く、車庫を趣味部屋として利用するガレージハウスも多く見られます。比較的土地の広さに余裕があるため、車庫は駐車スペースとしてだけでなく、アウトドアグッズの収納場所としても活用されます。

③ オフィス

都市部でよく見られるのが、ガレージハウス形式の賃貸オフィスです。車庫があれば、来客用や社用車の駐車場を借りる必要がなく、経費の節約につながります。ワンフロアで車庫とオフィスというコンパクトなタイプや、1階に車庫+オフィスの一部、2階以上がオフィスというタイプなど、形式はさまざまです。オフィス兼用住宅の場合は、1階に車庫+オフィス、2階以上に自宅スペースを設けるのが一般的です。

ガレージハウスのメリット

ガレージハウスでの暮らしをイメージするために、まずはどのようなメリットが得られるのかを紹介します。主なメリットは以下の6つです。

- 車やバイクを雨風や紫外線から守れる

- 狭小地でも駐車スペースを確保できる

- 駐車以外の用途にも利用できる

- 動線がコンパクトになる

- 容積率が緩和される

- 盗難・いたずらのリスクが減る

それぞれ具体的に解説します。

① 車やバイクを雨風や紫外線から守れる

ガレージハウスは外的環境から大切な車やバイクを保護し、劣化を遅らせるのに役立ちます。

屋外駐車場と異なり、ガレージハウスでは屋根やシャッターがある車庫で車やバイクを保管するのが一般的です。外部から隔離された空間になるため、日々の雨風や紫外線にさらされることがなく、色あせや汚れなどを防ぎます。

また洗車の回数を減らせるので、メンテナンスの手間も少なくなるでしょう。冬季には車やバイクが冷え切ることもないため、始動時のエンジンの負担が軽減できます。

② 狭小地でも駐車スペースを確保できる

土地面積10~15坪程度の狭小地でも、ガレージハウスであれば駐車スペースを敷地内に確保することが可能です。

都市部の土地は坪単価が高い傾向にあり、一般的に狭小地と呼ばれる15坪前後の土地が多く販売されています。狭小地で家を建てる際、駐車スペースを確保できるかが問題になりがちです。

ガレージハウスは1階部分を車庫にするため、狭い土地でも駐車スペースをしっかり確保できます。都市部での生活に適したガレージハウスは、狭小地での駐車問題を解決できる実用的な住宅スタイルといえるでしょう。

③ 駐車以外の用途にも利用できる

住宅に組み込まれた車庫は、駐車以外の用途にも利用できます。以下に挙げるのは、他の用途の代表的な例です。

- 子どもの遊び場

- DIYなどの作業スペース

- アウトドアグッズの収納場所

- トレーニングスペース

- プライベートショールーム

- 家族や友人とバーベキュー など

室内ではできないようなことを車庫で実現しやすい上に、室内の居住スペースを確保しやすい点も魅力です。ライフスタイルに応じて車庫をさまざまな用途に使い分けられるのは、ガレージハウスならではのメリットといえるでしょう。

④ 動線がコンパクトになる

ガレージハウスは、間取りの工夫次第で生活動線をコンパクトにまとめられます。例えば、買い物した荷物を車から室内に運びやすく設計すれば、車と玄関との間を何度も往復する必要がありません。

また車庫には屋根があるため、人や荷物が雨に濡れる心配がなく、雨の日でも快適に荷物の運び入れができるでしょう。また、車椅子の方や高齢者、小さな子どもがいる家庭では、車への乗り入れが比較的楽になります。

⑤ 容積率が緩和される

車庫部分が延床面積の5分の1以内である場合、「容積率不算入」の対象になります。容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合を示す数値です。例えば、敷地面積100平方メートル(約30坪)・容積率200%の場合、車庫を含む延床面積は最大200平方メートルとなります。車庫の床面積を40平方メートル以下とすれば、200平方メートルを居住スペースの床面積として確保することが可能です。

車庫をつくっても居住スペースをしっかり確保できる点は、限られた土地を有効に活用できるため大きなメリットといえるでしょう。

出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令(第2条3項)」(2024/07/16)

⑥ 盗難・いたずらのリスクが減る

ガレージハウスでは車やバイクを屋内に保管するため、侵入やいたずら、盗難のリスクが減少します。車やバイクの愛好家にとって、ガレージハウスの構造は特に魅力的に感じられるのではないでしょうか。

ガレージ内や入口部分に防犯装置や監視カメラを設置すれば、防犯効果がより高まり、住宅全体のセキュリティ強化にもつながります。

ガレージハウスのデメリット

上述の通り、ガレージハウスには多くのメリットがありますが、デメリットがないわけではありません。代表的なデメリットとして挙げられるのは、主に以下の4つです。

- 建築コストが高くなりやすい

- 騒音や振動、換気対策が必要

- 追加する車の大きさや台数が制限される

- 1階に居住スペースを確保しにくい

それぞれ詳しく解説します。

① 建築コストが高くなりやすい

ガレージハウスは、一般的な戸建て住宅と比べて建築コストが高くなりやすい傾向にあります。1階部分に車が出入りできる広い開口部を設けるガレージハウスでは、建物全体の強度を高く保つことが重要です。そのため、鉄骨造など強度の高い構造・工法が採用されることが多く、木造と比べて建築コストが高額になります。

メリットの多いガレージハウスですが、費用負担が大きいと感じる場合はコストメリットの見極めが大切です。ガレージハウスをつくらなくても近隣で駐車場を借りられるのか、借りられる場合の駐車場代、駐車場までの移動時間や手間はどのくらいかを考えて、ガレージハウスの建築コストと比較検討することをおすすめします。

② 騒音や振動、換気対策が必要

ガレージハウスには、騒音や振動、換気対策が欠かせません。車庫が建物内にあるため、シャッターの開閉音やエンジン音、振動が室内に響きやすくなるためです。特にシャッターの音は周囲の住民に影響を及ぼす可能性があり、騒音問題としてご近所トラブルの原因となる場合もあります。

また、ガレージ内でエンジンがかかっている状態だと排気ガスが周囲に充満します。適切な防音対策や換気設備が必要になるでしょう。

③ 追加する車の大きさや台数が制限される

車庫が建物内に組み込まれるガレージハウスは、後から車庫部分を拡張することができません。設計段階で決定された大きさ・容量が限界となるため、将来の生活変化を考慮して車庫のスペースを決める必要があります。車のサイズアップや所有台数の増加によってより広い車庫が必要になる可能性もあるため、家族構成やライフスタイルの変化などを想定して慎重に計画することが大切です。

④ 1階に居住スペースを確保しにくい

ガレージハウスでは車庫にスペースが取られるため、1階部分の居住スペースが確保しにくいのが難点です。玄関の位置をはじめとした1階の間取りが制限されるので、生活の動線や利便性にも影響を及ぼす可能性があります。

特に狭小地にガレージハウスを建てた場合、2~3階が主な居住スペースとなることがほとんどです。一軒家は長く住み続けることを想定して建てるため、生活が不便にならないように間取りを工夫し、車庫と居住スペースのバランスを慎重に検討する必要があるでしょう。

こだわりガレージハウスの建築実例

ここからは、タイセーハウジングが手掛けた建築実例からこだわりのガレージハウスを紹介します。ライフスタイルに合う家づくりの参考にしてください。

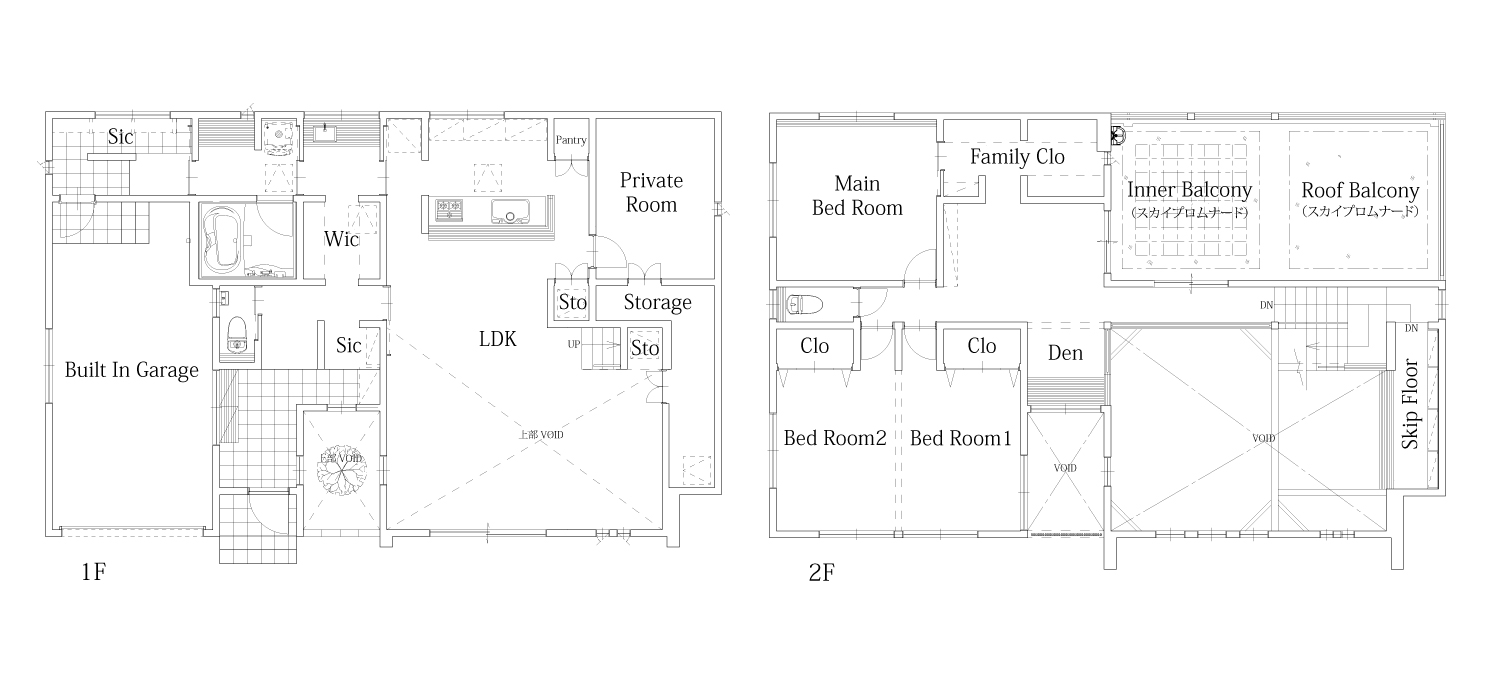

① 動線がスムーズなガレージハウス

ガレージにはシャッターを付け、雨風や紫外線から車を守るとともに防犯性を高めています。また、ガレージ前には屋外駐車スペースもあり、天気の良い日には自宅での洗車が可能です。ガレージから玄関ドアを通らずに出入りできる他、シューズインクローゼットを経由して室内に入り、直線でキッチンまで荷物を運べるなど、動線が工夫された設計になっています。

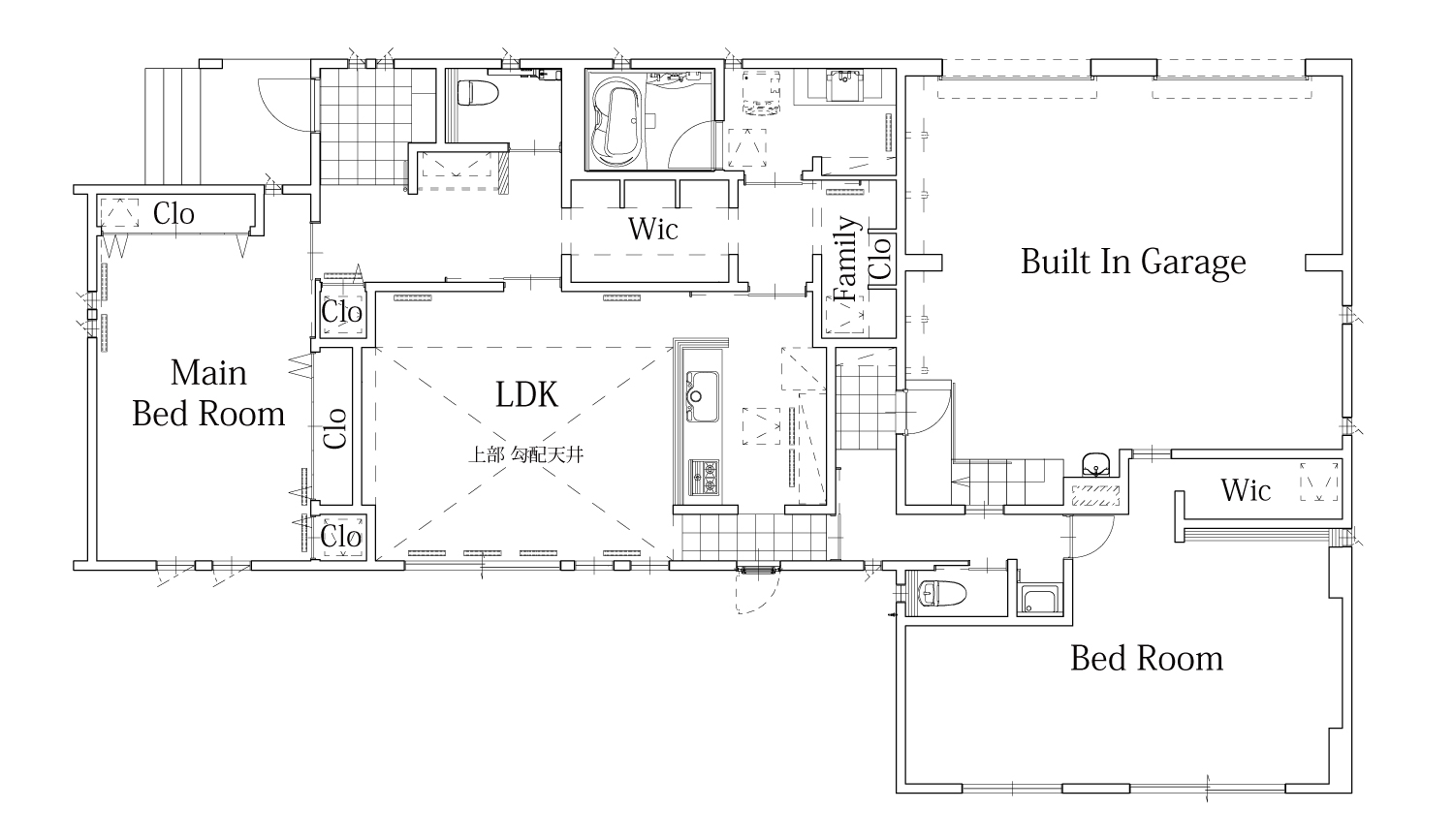

② 趣味に没頭できる平屋のガレージハウス

土地の広さを生かした平屋のガレージハウスの実例です。車庫内は趣味に没頭できるスペースとなっており、照明やクロスにこだわったことによってバイクが映えるかっこいい空間に仕上がりました。メンテナンス作業がしやすい広さと土間打ちを備え、壁面には見せる収納棚を設置しています。木の温かみを感じられる居住空間とは一変し、気分が上がる空間です。

③ 開放感のあるガレージハウス

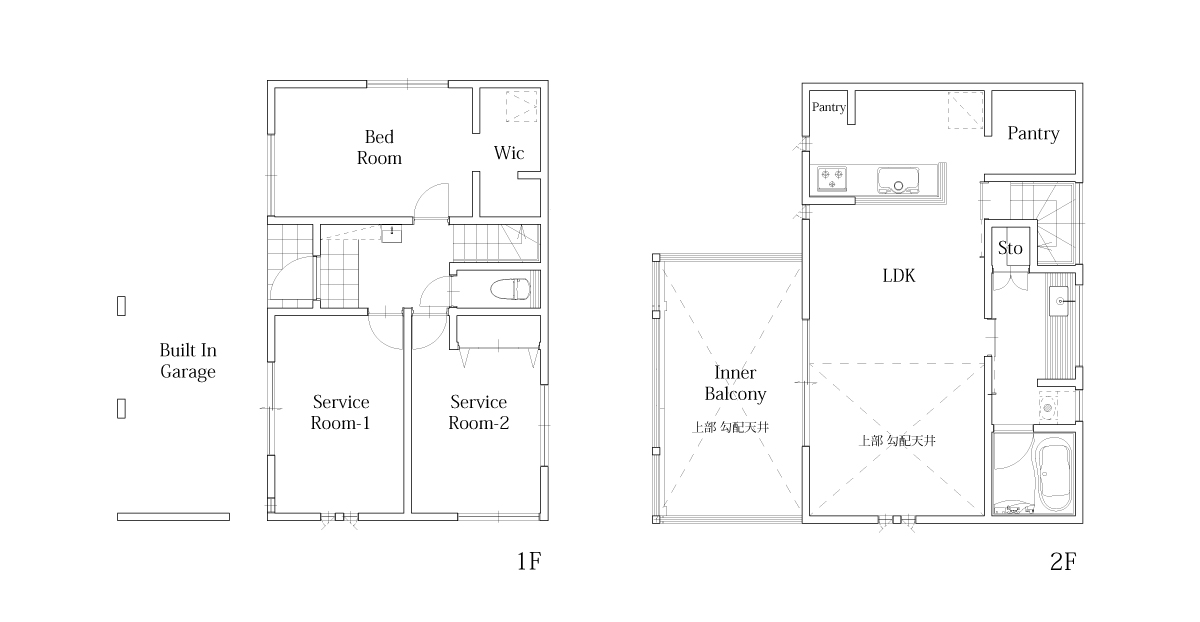

シャッターなどの仕切りがなく、風通しの良い開放感のあるガレージハウスです。車庫から玄関ドアまで屋根に覆われているため、雨の日にも車の乗り降りで濡れることがありません。大きな荷物は、車庫に面したサービスルームの掃き出し窓から運び込むことも可能です。

開放的な車庫のため収納棚などの設備は置かず、照明に天井埋め込み型のダウンライトを採用し、より広がりを感じられる空間となっています。

④ 景観を保ち車を守るガレージハウス

車庫部分に屋根とシャッターが設けられており、玄関までのアプローチと明確に区別されているガレージハウスの実例です。玄関ドアはガレージのすぐ横に位置しているため、移動がスムーズです。

車庫から玄関ドアまでの動線には壁が設けられていないため、風通しが良く開放感があります。一方で、シャッターを閉めることで車を隠し、住宅全体の外観デザインが統一されて景観を保っています。

⑤ 愛車を眺めて生活できるガレージハウス

コの字型の建物の中心に車庫を設けたガレージハウスの実例です。車庫の一部が吹き抜けになっており、上部のバルコニーから自然光が降り注ぐ明るい空間に仕上がりました。リビングに隣接しているため、買い物の荷物を室内に運ぶのに便利なだけでなく、リビングでくつろぎながら愛車を眺めることができます。

車庫にはシャッターが付いている上、敷地の奥に配置されており、防犯カメラが設置された玄関前を通る構造です。これにより、防犯面でも安心して利用できる設計が実現されています。

ガレージハウスの間取りづくりの注意点

ガレージハウスのデメリットを減らすには、間取りづくりが重要なポイントです。以下では、ガレージハウスのメリットをより生かすための設計時の注意点について解説します。

① 大きさ

前述の通り、ガレージハウスは建ててから車庫の大きさを変更するのが難しいため、居住スペースとのバランスを慎重に考える必要があります。将来的に所有する車の台数や車種が変わる可能性を見越して、適切なサイズを計画段階で決めることが大切です。

ただし、車庫のスペースを広く取り過ぎると居住スペースが狭くなり、生活の快適性が損なわれる可能性があります。家族の生活スタイルと必要な居住スペースを考慮し、長期的な満足度を目指したバランスの良い間取りを考えるようにしましょう。

② 設備

車庫をどのように活用したいかをイメージして、必要な設備を取り入れましょう。騒音対策としては防音シートや防音材、におい対策には換気扇や排気ダクトが必要です。車やバイクのメンテナンスなど作業を行うには、照明やコンセントといった電気設備も欠かせません。

他にも、用途に応じて収納棚や作業台、水道、エアコンなどがあると便利です。用途に適した設備を取り入れると、快適な車庫の空間を実現できるでしょう。

③ 開口部の広さ・シャッターの種類

ライフスタイルに合わせた設計と高品質な設備を選ぶことで、ガレージハウスの満足度がより高まります。頻繁に車を利用する場合、開口部の幅や高さに余裕を持たせておきましょう。車の出し入れがスムーズにできないと、外出のたびにストレスを感じることになりかねません。

また、家族との生活リズムが違う場合や住宅密集地では、静音性に優れた電動シャッターを選ぶことをおすすめします。開閉時の騒音や振動を抑え、周囲への影響を軽減できるでしょう。

④ 固定資産税

容積率の緩和措置によって車庫部分が延床面積から除外されると、「固定資産税が安くなる」と誤解されることがあります。しかし、容積率の緩和が適用されるからといって、車庫部分が課税対象の面積に含まれないわけではありません。

建物の固定資産評価額は、建築素材や構造、用途、経過年数などを考慮した「再建築費評点数」によって計算されます。前述の通り、ガレージハウスは強度が求められるため、鉄骨造など耐久性の高い構造を用いるケースが少なくありません。その場合、木造住宅に比べて資産価値が高いと見なされ、固定資産税が高くなる可能性があります。車庫を広くすれば、その分固定資産税も高くなるため注意が必要です。

ガレージハウスを設計する際のポイント

上で紹介したガレージハウスのメリット・デメリットや注意点を踏まえ、ここからはガレージハウスを設計するときに押さえておきたい2つのポイントについて解説します。納得のいく家づくりにするために、ぜひ参考にしてください。

① 将来の暮らしを想定する

ガレージハウス設計時には現在の生活だけでなく、将来の暮らしをイメージすることが重要です。ライフステージの変化によって車の利用シーンも変わります。例えば、家族が増えれば車のサイズアップが必要になるでしょう。親の介護が必要になれば、車椅子から移乗しやすい車への買い替えを検討するかもしれません。将来起こり得ることを想定して、車庫の広さ・大きさに、ある程度のゆとりを持たせておくと安心です。

また、前述の通り、車庫の使い方によって必要な設備が異なります。子どもが安全に遊べるか、快適に作業ができるかなど、将来を見据えた柔軟性のある計画を行うことで、満足度の高いガレージハウスが実現できるでしょう。

② 動線を考慮する

ガレージハウスを設計する際の重要なポイントは、動線を考慮することです。車の出入りに適した位置に出入口を配置し、余裕を持った車の移動スペースを確保することで操作がスムーズになります。また、玄関からキッチン・リビングへアクセスしやすく、生活動線が効率的であることも大切です。

設計段階で動線を最適化し、将来的な家族構成やライフステージの変化に対応できる柔軟性を持たせることが、ガレージハウスの機能性と快適性を両立させるポイントとなるでしょう。

ガレージハウスをつくるなら車庫の用途を明確にしよう

車庫と住居が一体になり、限られた土地を有効活用できるガレージハウスは、狭小地にもおすすめの住まいです。雨風や紫外線による劣化、窃盗などのリスクから愛車を守るのにも役立つため、車やバイクが好きな方は一度検討してみてはいかがでしょうか。

厚木と世田谷に拠点を置くタイセーハウジングは、神奈川・東京の地域密着型工務店として、これまで1,000棟を超える注文住宅、リフォーム・リノベーションに携わってきました。気になる方は、お気軽に資料請求からご検討ください。